美 종군 기자 3인이 전한 “한강 다리 폭파 사건”의 진실(1)

송재윤의 슬픈 중국: 변방의 중국몽 <26회>

“일견폐영(一犬吠影)하니 백견폐성(百犬吠聲)하더라”는 말이 있다. 개 한 마리가 그림자를 보고 짖으니, 백 마리 개들이 떼로 그 소리를 듣고서 짖더라는 뜻이다. 허깨비를 보거나 거짓말에 속아 무리 지어 난동하는 우중(愚衆)을 꼬집는 날카로운 풍자(諷刺)다. 한(漢)나라 때부터 내려오는 이 한마디가 21세기 20년대를 살아가는 우리의 가슴을 친다. 과거사에 관한 가짜 뉴스와 허위 정보가 “역사”의 이름으로 숱한 매체를 통해서 날마다 널리 멀리 뿌려지기 때문이다. 흔히 500~800명의 양민이 학살됐다 “카더라”는 “한강 다리 폭파 사건”이 대표적 사례다. 우리는 과연 그 비극적인 사건의 진실에 대해서 무엇을 제대로 알고 있으며, 무엇에 허망하게 속아 왔는가?

1950년 6월 28일 오전 2시 30분 한강 인도교가 폭파되던 순간 그 다리 위에 3인의 미국인 종군 기자들이 있었다. 그들이 탄 지프차는 발파 지점에서 불과 25야드(23미터) 떨어져 있었는데, 바로 앞의 2.5톤 군용트럭이 날아가면서 폭풍(爆風)을 막은 덕분에 뒤에 있던 세 사람은 기적적으로 생존했다. 바로 그날 그들이 천신만고 끝에 수원에 도착해서 급히 작성한 기사문들은 곧바로 캐나다와 미국의 언론에 대서특필됐다. 이들의 기록 속에 “한강 다리 폭파 사건”의 진실이 담겨 있다. “슬픈 중국”에서는 앞으로 3회에 걸쳐서 이들의 기록을 샅샅이 검토해 보기로 한다.

“슬픈 중국”과 한국 현대사

왜 “슬픈 중국”에서 “한강 다리 사건”의 진상을 파헤치는가? 지금도 대한민국에는 “슬픈 중국”의 영향 아래서 “변방의 중국몽”을 꾸고 있는 정치세력이 있기 때문이다. 중국을 “높은 산봉우리의 나라”라 칭송하고, “한국은 작은 나라이지만 중국몽에 동참하겠다”고 공언하는 바로 그 세력이다. 제후국으로서 황제의 나라를 천조(天朝)로 떠받들던 왕조사의 관성인가? 대한민국의 건국을 부정하고 반란을 일으켰던 남로당의 영향인가? “위·수·김·동의 주체사상”에 세뇌당한 “주사파”의 잔존인가?

갈라파고스 제도(諸島)의 코끼리거북처럼 이념적 진화를 거부하는 그들의 머릿속은 온통 낡은 생각들로 가득 차 있다. 바로 그러한 이유로 “슬픈 중국” 시리즈는 조선 주자학과 노비제 논의를 거쳐서 “홀로 선” 자유 투사 이승만의 업적을 재조명해 왔다. 앞으로는 1970~80년대 재등장한 친중 세력과 1980~90년대 주사파의 “맹활약”을 다룰 예정이다. 여전히 한국 정치권에선 바로 어제의 그 세력이 무리 지어 국사(國事)를 쥐락펴락하고 있기에. “슬픈 중국”과 한국 현대사는 떼려 해야 뗄 수 없다. 6.25전쟁이 단적인 사례다.

대륙 공산주의 vs. 해양 자유주의

6.25전쟁은 소련제 중화기로 무장한 북한 김일성이 유엔 승인을 받은 신생국 대한민국에 대해 일으킨 기습적 침략전쟁이었다. 이 전쟁은 중소 중심의 대륙 공산주의와 미국 중심의 해양 자유주의가 한반도에서 충돌한 사건이었다. 그 세계사적 의의를 해석하면, 2차대전 이후 공산 전체주의의 군사적 팽창을 저지하는 자유민주주의 진영의 환태평양 방어 전쟁이라 할 수 있다. 그 전쟁의 결과 해양 자유 진영에 들어간 대한민국과 대만은 이후 70여 년에 걸쳐 산업화와 민주화를 모두 이루고 선진국의 반열에 올랐다. 반면 대륙 공산권에 들어간 북한은 인민의 10%를 노예로 삼은 인류사 최악의 전체주의 세습 전제국가로 남아 있다.

그럼에도 대한민국에 암약하는 반미·친중 세력은 김일성의 남침을 “민족해방 통일전쟁”이라 부르면서 이승만의 인격을 살해하여 악마로 둔갑시키는 공산당식 정치전(政治戰, political warfare)과 나치식 여론전을 펼쳐왔다. 그 결과 6.25전쟁과 관련하여 허위 정보와 가짜 뉴스가 지금도 판치고 있다. 특히 침략군 저지 목적의 한강 인도교 폭파 작전을 이승만 정권의 대민테러로 뒤바꾸는 정치적 선동술에 많은 국민은 속절없이 넘어갔다. 한강 다리 폭파의 진실은 무엇인가?

한강 인도교 폭파 현장, 3인의 종군 기자

1950년 6월 28일 2시 30분경, 북한군이 침략을 개시한 지 70시간 지난 시점이었다. 한강 인도교 남쪽 다리 제2, 3번 상판에서 “역겨운 오렌지색 불길(sickly orange flame)”이 치솟았다. 고막을 찢을 듯한 폭음과 함께 제1번 상판 남단에서 2.5톤 군용트럭이 나동그라졌다. 바로 그 트럭 뒤에 있던 지프차가 붕 뜬 후 뒤로 밀렸다. 그 지프에는 세 명의 미국인 종군 기자들이 타고 있었는데, 정면 유리막이 부서지면서 앞에 탄 두 명은 얼굴에 부상을 입었다. 뒷자리 기자는 무사했다.

이 세 명의 미국인 종군 기자는 버튼 크레인(Burton Crane, 1901-1963), 프랑크 기브니(Frank Gibney, 1924-2006), 카이스 비치(Keyes Beech, 1913-1990). 당시 49세의 크레인은 미군정기 일본의 뉴욕타임스 특파원이었다. 1922년 프린스턴 대학을 졸업하고 1937년부터 줄곧 뉴욕타임스 금융 전문기자로 활약했다. 일본에서 가수로도 활동했으며 극작가로서 여섯 편의 연극을 연출한 다재다능한 인물이었다. 인도교 폭파 당시 그는 지프의 운전대를 잡고 있다가 눈가에 상처를 입고 피를 철철 흘렸다. 그가 당일 수원에서 작성한 인도교 폭파 관련 기사는 다음날인 1950년 6월 29일 자 뉴욕타임스에 실렸다.

26세의 일본통 기자 기브니는 1950년 당시 타임지와 라이프지의 특파원으로 활약하고 있었다. 예일대학 출신으로 2차대전 당시 미해군에서 일본 포로들을 직접 심문했고, 미군정기 일본에 배치되어 “맥아더 장군과 일본 국민을 잇는 자그마한 인적 교량의 역할”을 했다고 한다. 기브니는 이후 아시아에 관해서 10권이 넘는 저술을 출판하여 권위 있는 저널리스트이자 학자로 성장했다. 당일 그가 쓴 기사는 1950년 7월 10일 타임지에 게재됐고, 같은 날 라이프지에 그 축약본이 들어갔다. 다리가 폭파될 때 지프 조수석에 앉아 있던 그는 눈가에 찰과상을 입었다. 그의 안경은 박살이 났다.

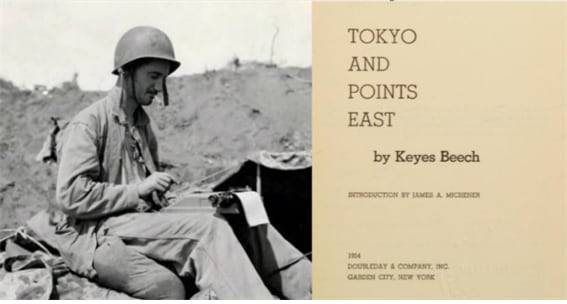

37세의 비치는 1947년 이래 시카고 데일리 뉴스(Chicago Daily News)의 임원이 되어 아시아 관련 기사를 담당했다. 그는 2차대전, 한국전쟁을 취재하고 이후 베트남전쟁의 현장까지 달려간 베테랑 기자였다. 특히 한국전쟁 관련 그의 기사들이 큰 반향을 일으켜서 그는 1951년 퓰리처상을 수상했다. 폭파 당일 그가 작성한 기사는 같은 날짜인 1950년 6월 28일 밴쿠버 데일리 프로빈스(Vancouver Daily Province) 제1면에 특종으로 실렸다.

비치의 저서 <<도쿄와 동방의 요지(Tokyo and Points East)>>(1954)의 “서울 탈출기(Escape from Seoul)”는 한강 인도교 폭파 사건의 진상을 보여주는 가장 중요한 기록이다. 이 장은 3인 종군 기자의 기록을 집대성하고 있다. 사건 당일 작성된 세 명 기자들의 기사들에 오류가 있었다면 비치가 충분히 검토해서 교정할 수 있었다는 점에서 한강 인도교 폭파 사건에 관한 3인 종군 기자의 최종 보고서라고도 할 수 있다. 무엇보다 비치는 카메라를 들이댄 듯한 정확한 기억력(photographic memory)으로 폭파 전후 직접 겪은 일들을 상세하게 기록했다. 가장 상세한 비치의 기록을 기본으로 삼고 다른 두 기자의 기록과 대조하여 당시 3인이 거쳐간 구체적 상황을 재현해 보려 한다.

김포 공항 도착, 한강 쪽으로 피난

일본 남부 후쿠오카(福岡)의 이타주케(板付) 미공군기지에서 운송기 C-54에 오른 미국인 종군 기자들은 1950년 6월 27일 저녁 7시에서 8시 사이 김포 공항에 도착했다. 1950년 6월 27일 저녁 8시경 공항 주차장에 버려진 미국 차량을 몰고서 서울 시내로 향했다.

저녁 9시경 그들은 지프를 몰고서 한국군 헌병대의 삼엄한 경계선을 통과해서 용산의 주한 미 군사고문단(KMAG) 본부 건물로 들어갔다. 500명에 달하는 군사고문단은 대부분 수원으로 철수하고 60명 정도만 남아 있는 상태였다. 스털링 라이트(Sterling Wright, 1907-2009) 대령은 차분하게 적이 바로 그 순간 불과 12마일(19.2 킬로미터) 밖에 있다고 말했다. 27일 일찍 남쪽으로 철수했던 군사고문단은 오후 2시경 도쿄 사령부의 명령을 받고 다시 서울로 복귀하는 혼란이 빚어졌다고 했다.

비치의 기록에 따르면, 3인이 군사고문단 사무실 소파에서 잠시 잠을 청하는데, 황급히 군인 한 명이 바지 단추를 잠그면서 뛰어 들어와서 적이 서울로 진입했다며 당장 수원으로 가라고 했다. 밖에선 비가 쏟아지고 있었다. 그들은 옷가지와 타자기를 들고서 지프에 올랐다. 그들은 일단 한국 육군사령부로 향했다. 총성이 들렸지만 아직은 멀게 느껴졌기에 기자의 취재 본능이 동물적 생존 본능을 억눌렀다.

위급한 순간 내린 바로 그 결정이 세 사람을 한강 다리 폭파의 진실을 밝히는 역사의 증인이 되게 했다. 한국 육군사령부 건물 앞에 도착해서 운전대를 잡은 크레인은 지프 안에 남았고, 기브니와 비치는 건물 2층으로 올라갔다. 미군 소장 세드베리(George Sedberry)와 한국군 대령 김백일을 잠시 만났다. 세드베리 소장은 그들에게 위급한 상황을 알리며 당장 한강을 건너 수원으로 가라 했다.

이상은 비치의 기록이다. 이와 달리 기브니와 크레인은 모두 새벽 2시 15분경 본부에서 전화가 왔다고 했다. 2시 15분이면 다리가 폭파되기 불과 15분 전이었다. 비치의 말대로 그들이 한국 육군사령부에 들러서 대화까지 하였고, 이후 한강 인도교 입구에서 인파에 밀려서 소걸음을 쳤고, 중지도 상판 위에서 완전히 정차한 상태에서 한참을 기다렸으며, 또 그 상황에서 언쟁까지 벌이고 있었다면, 15분보다 훨씬 더 걸렸을 수밖에 없다.

세 가지 이유에서 기브니와 크레인의 기록보다 비치의 기록이 신빙성이 있다. 첫째, 크레인과 기브니는 현장에서 부상을 당했으나 비치는 멀쩡했다. 둘째, 크레인과 기브니보다 비치의 상황 묘사가 훨씬 더 정교하고 상세하다. 셋째, 비치는 현장에서 작성한 칼럼 말고도 1954년 책을 출판하면서 당시 상황을 다시 파악하고 정리해서 최종적으로 기록했다. 따라서 “한강 다리 폭파 사건”의 진상 규명에서 비치의 증언이 다른 두 기자의 증언보다 더 중시될 수밖에 없다. <계속>

Copyright © 조선일보. 무단전재 및 재배포 금지.

- 환율 5.7원 오른 1432원 개장…이창용 “저를 안심하게 만든다”

- 강남 지하철 화장실 갔다가 뱀 보고 ‘화들짝’… 알고보니 멸종위기종

- 관세 고액체납자 20명 출국금지..체납액 총 833억원

- ‘금’과 ‘디지털 금’의 엇갈린 운명…지난 1년 금값 95% 뛰고, 비트코인은 19% 떨어져

- 유방암 환자 30% 뼈로 전이됩니다. ‘전이성 유방암’ 치료의 혁신 [이러면 낫는다]

- 강금실 전 장관, 기후환경대사 임명 “정부 활동 지원”

- “디에고 가르시아 섬 못 넘긴다” 트럼프의 뒤늦은 ‘변심(變心)’에, 英정치판 흔들

- 李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”

- “여성 심정지땐 브래지어 벗기지 마세요”…5년 만에 바뀐 심폐소생술 지침 보니

- 부쩍 몸 허해졌다면, 흑염소에 홍삼까지 넣었는데 30포 1만6000원 초특가