금강산에서 출토된 '이성계 발원 사리장엄구' 최고급 '석영유리'로 제작 확인..14세기 유리기술 보여주는 첫 사례

[경향신문]

1932년 금강산에서 출토된 ‘이성계 발원 사리장엄구’(보물 제1925호)가 최고급 ‘석영유리’로 만들어진 것으로 확인됐다. 14세기 한반도의 유리 제작기술을 보여주는 첫 사례이다.

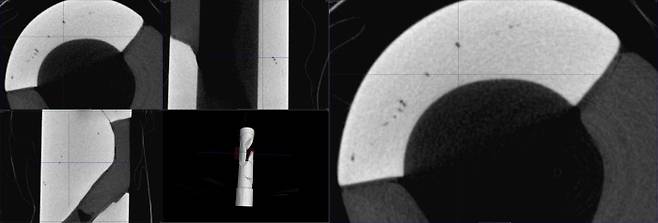

국립중앙박물관은 지난 5월 6~21일 금강산 출토 ‘이성계 발원 사리장엄구’ 중 유리제 사리병을 원형에 가깝게 보존처리하는 과정에서 사리병의 재료를 확인했다고 26일 밝혔다.

‘이성계 발원 사리장엄구’는 이성계와 그의 두번째 부인 강씨가 조선을 건국하기 직전인 1390년과 1391년에 발원한 사리장엄구이다. 1932년 강원도 금강산 월출봉 석함(石函) 속에서 발견됐다.

이 석함 안에서 사리의 외기(外器)인 백자대발(白磁大鉢) 4개와 은제도금라마탑형사리기(銀製鍍金喇?塔形舍利器), 그리고 이 사리기를 안치한 은제도금팔각당형사리기(銀製鍍金八角堂形舍利器)와 청동발(靑銅鉢) 등이 발견되었다. 이 중 유리제 사리병은 가장 안쪽에 모신 은제금도금라마탑형사리기에 안치됐던 것이다.

유리제 사리병(높이 9.3㎝, 지름 1.2㎝, 무게 31g)은 은제 금도금 판에 원통형 유리를 끼우고, 위에는 은제 금도금 마개로 막았다. 내부에는 사리받침대가 들어있는 형태이다.

이번 보존처리에서 유리제 사리병의 파손된 부분을 접합하고, 결손된 부분을 복원해 원형을 회복했다. 이 과정에서 사리병을 분석해보니 사리병의 주성분은 이산화규소(SiO2)가 98% 이상, 비중은 2.57로 나타났다. 석영유리로 만들어졌다는 의미다.

일반적인 유리는 규소를 주로 사용해 1000도 미만에서 제작된다. 녹는 온도를 낮추기 위하여 용융제로는 나트륨·칼륨·납을, 안정제로는 산화칼슘 등이 사용된다. 반면 순수한 석영유리는 열에 아주 강하여 1500도 이상 가열하지 않으면 녹일 수 없다. 강도가 일반 유리의 2배 정도이기 때문에 일반 유리 제작과정에 비해 많은 노력과 기술이 필요하다.

이성계 발원 사리장엄구에서 발견된 유리제 사리병은 석영유리로 제작된 완형의 사리병으로 14세기 한반도의 유리 제작기술을 보여주는 국내 첫 사례이다. 12세기 고려시대 유리구슬 중에도 석영유리가 있었으나, 이러한 병 형태로는 처음 확인된 유물이다.

국립중앙박물관은 “유리제 사리병을 순도가 높은 석영유리로 제작하고 내부에는 은제금도금 사리받침대를 세웠으며, 이것을 다시 은제도금라마형사리기와 은제도금팔각당형사리기에 이중으로 봉안하였다”면서 “이성계 발원 사리장엄구가 당시 최고급 재료와 기술로 제작됐다는 의미”라고 밝혔다.

이번에 보존처리한 유리제 사리병 등 이성계 발원 사리장엄구들은 국립춘천박물관 특별전 ‘오색영롱-유리, 빛깔을 벗고 투명을 입다’에서 5월25일부터 8월15일까지 일반에 공개된다.

배문규 기자 sobbell@kyunghyang.com

Copyright © 경향신문. 무단전재 및 재배포 금지.

- [단독] 문상호 전 사령관 등 ‘내란 연루’ 군 관계자, 국방부 상대 행정소송 제기

- 선거가 문제가 아니다?···기로에 선 국민의힘, ‘폭망’이냐 정면돌파냐

- 저격소총 쏘는 김주애 독사진 공개한 북···김여정은 당 총무부장에 임명

- ‘왕과 사는 남자’ 700만 돌파 흥행질주···‘주토피아 2’ 보다 엿새 빨라

- 전한길 “선관위 서버 까자” 이준석 “이래서 보수 궤멸”···7시간 ‘부정선거’ 토론회

- ‘사전 논의’했어도 ‘내란 인식’ 없었으니 무죄라는 지귀연 재판부···항소심선?[법정 417호,

- 저격수가 된 무용 선생님…전쟁 4년, 송두리째 빼앗긴 우크라이나의 삶 [신문 1면 사진들]

- ‘K배송’ 내세웠던 대만 쿠팡 ‘빨간불’···성장 공식도, 위기 대응도 닮은꼴

- 인간은 실수하는 존재…용서와 관용은 그 주체에게도 ‘치유’를 준다

- [경제뭔데]상위 20% ‘주식·채권·펀드’ 보유 4680만원 늘 때 하위 20%는 268만원 늘어