인공지능 교육 확대 속 책임은 현장으로… 학교에 집중된 정책 부담

전체 맥락을 이해하기 위해서는 본문 보기를 권장합니다.

2026년 1월, 충남 지역 일선 학교에 'AI·디지털 활용 선도학교' 모집 공문이 내려왔다.

교육청은 정책 의지를 과시하며 예산을 내려보내지만, 그 과정에서 발생하는 막대한 행정 절차와 운영 성과에 대한 압박은 학교 내부 인력, 특히 정보 담당 교사 개인의 몫으로 남는다.

특히 챗GPT, 제미나이(Gemini) 등 해외 AI 서비스를 수업에 활용할 경우, 개인정보보호 관련 요건을 충족했는지 판단하는 책임은 학교가 직접 떠맡아야 한다.

이 글자크기로 변경됩니다.

(예시) 가장 빠른 뉴스가 있고 다양한 정보, 쌍방향 소통이 숨쉬는 다음뉴스를 만나보세요. 다음뉴스는 국내외 주요이슈와 실시간 속보, 문화생활 및 다양한 분야의 뉴스를 입체적으로 전달하고 있습니다.

[송민규 기자]

"이거 또 하는 거죠?"

2026년 1월, 충남 지역 일선 학교에 'AI·디지털 활용 선도학교' 모집 공문이 내려왔다. 공문을 확인한 한 중학교 정보부장은 제목만 보고도 상황을 짐작했다. 불과 1~2년 전 진행된 '디지털 선도학교', '디지털 기반 학생 맞춤교육' 사업과 구조가 크게 다르지 않다는 점을 직감했기 때문이다.

|

|

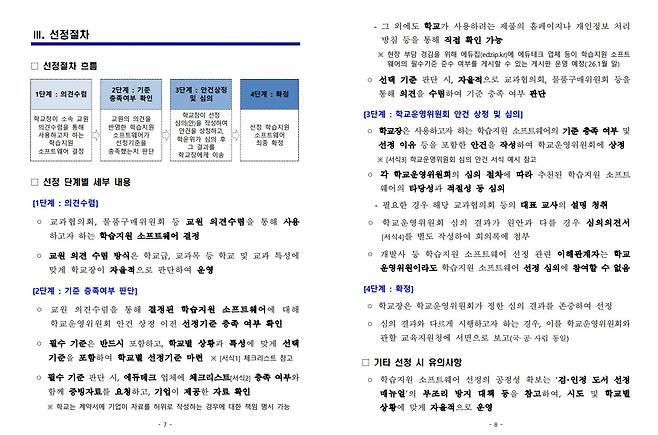

| ▲ 학습지원 소프트웨어 선정절차. 교원 의견 수렴, 선정 기준 점검, 운영위 안건 상정 등 담당 교사가 해야할 절차가 상당하다. |

| ⓒ 교육부 |

|

|

| ▲ 학습지원 소프트웨어 선정 기준 체크리스트(학교용) AI·에듀테크 도구 도입 시 학교가 자체적으로 검토해야 하는 개인정보 및 보안 관련 체크리스트. 현장에서는 기준의 모호함과 책임 집중을 우려하는 목소리가 크다. |

| ⓒ 교육부 |

보여주기식 확대보다 '안전한 가이드라인'이 먼저

AI·디지털 전환 정책은 전형적인 하향식(Top-down) 구조다. 중앙에서 방향을 정하면 하급 기관은 실적 맞추기에 급급하다. 그 결과, 교실에서는 AI 교육의 필요성보다 '이 사업을 누가 맡을 것인가', '문제가 생기면 누가 책임지는가'라는 지극히 현실적이고도 서글픈 질문이 먼저 나온다.

지난 3년간 막대한 예산이 투입됐지만, 그 효과가 현장의 체질 개선으로 이어졌는지는 의문이다. 일각에서는 교육청 단위에서 사업을 보다 주도적으로 설계하고, 공모와 선정 과정에서 형평성을 고려하며, 절차를 간소화하고 광역 단위의 지원 체계를 마련해야 한다는 목소리가 높다. 이는 단순한 행정 편의가 아니라 정책이 현장에서 안전하게 작동하기 위한 최소한의 안전장치다.

중요한 것은 얼마나 많은 '선도학교'를 지정했는가가 아니다. 그 정책이 교실 안에서 얼마나 지속 가능하고 안전하게 작동하고 있는가다. 이제는 '얼마를 지원했는가'보다 '누가 무엇을 책임지고 있는가'를 물어야 할 시점이다. 보호 장치 없이 반복되는 공모 사업은 혁신이 아니라 현장에 또 하나의 '숨 막히는 공문'으로 남을 수 있다.

Copyright © 오마이뉴스. 무단전재 및 재배포 금지.

- 챗GPT 의존한 사람들에게 일어난 비극... '아부에 속지 마라'

- 한덕수, 법정구속 못 피한다

- "경찰서로 좀 가셔야겠어요"... 일본서 받은 전화, 나 추방되나?

- 오후 1시, 워킹맘들이 복도에 서 있는 '짠한' 이유

- "변호사비만 1억"... 3년째 이어지는 TV조선 재승인 재판에 당사자는 '고통'

- 이재명 정부가 북한 <노동신문> 국비로 배포? '거짓'

- 김치찌개 냄새에 경찰이 오던 시절도 있었는데

- 조국 "이혜훈 자격 없어, 사퇴 안하면 대통령이 지명 철회해야"

- 이 대통령 "수도권에서 멀수록 더 두텁게 지원"

- 의열단 김상윤 의사, 1927년 사망설은 오류였나