벗지 않아도 아름다울 수 있다는 당연한 진실

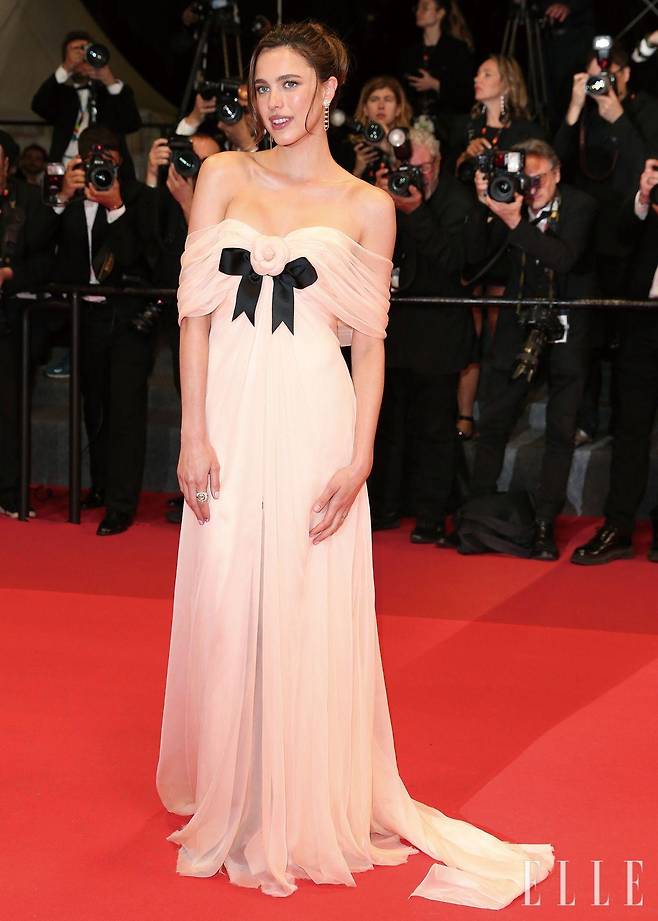

한때 레드 카펫은 누가 더 과감하고 파격적으로 벗었는가의 경쟁이었다. 시스루, 슬릿, 컷아웃, 백리스…. 셀럽들이 드레스를 고르는 기준은 얼마나 몸을 드러낼 수 있는가였고, 카메라는 늘 그 지점을 먼저 포착했다. 그러나 끝나지 않을 것 같던 경쟁이 끝나가고 있다. 지난 5월, 칸영화제는 드레스 코드를 개정하며 “완전히 노출된 몸은 허용하지 않는다”고 못박았다. 이 조항은 품위와 공공장소 규범을 지키기 위한 조치라고 밝혔다. 지나치게 부풀거나 긴 의상도 제한 대상이다. 단지 패션의 문제가 아닌, 영화제의 품격을 지키겠다는 선언이었다. 그도 그럴 것이 지난해 칸영화제에 참석한 벨라 하디드가 니플이 그대로 비치는 스킨 컬러의 생 로랑 드레스를 입고 등장해 격한 논란을 불러일으켰다. 그보다 앞선 2019년엔 베트남 여배우 응옥찐이 엉덩이를 그대로 드러낸 시스루 드레스를 입어 벌금형을 받을 위기에 처하기도 했다.

레드 카펫 위의 파격은 끊임없이 비판받아 왔고, 이 같은 결정은 자연스러운 수순이었다. 칸영화제가 겨냥한 것은 단순한 노출이 아니라, 노출을 통해 주목받으려는 관행이었다. 이 전략의 문제는 영화제나 행사의 성격과는 상관없이 오직 자극에 의존한다는 점이다. 옷은 메시지를 담기보다 ‘얼마나 많이 드러냈는가’에 따라 소비됐고, 드레스는 패션이 아닌 몸의 연장선처럼 여겨졌다. 환영과 존경의 의미를 지닌 레드 카펫은 어느덧 노출 경쟁의 무대가 됐고, 영화제가 품고 있던 다채로운 이야기들은 흐려졌다. 모두 알다시피 칸 영화제뿐만 아니라 전 세계 모든 레드 카펫과 현장에는 일종의 ‘노출 마케팅’이 관행처럼 자리 잡고 있었다.

이 정도는 해야 주목받는다는 강박 혹은 단숨에 이름을 알리려는 노이즈 마케팅 전략이 레드 카펫이라는 무대에서 반복되고 있었다. 그중에서도 가장 충격을 안긴 사건은 2024년 그래미 어워드에서 벌어졌다. 이전부터 논란의 중심이었던 카니예 웨스트와 아내 비앙카 센소리는 그날도 포토월에 등장했다. 발끝까지 닿는 검은색 퍼 코트를 입고 있었던 비앙카 센소리는 카메라 플래시가 쏟아지자 뒤로 돌아 코트를 벗었고 실오라기 하나 걸치지 않은 듯한, 거의 완전한 누드 상태가 무방비로 드러났다. 일말의 연출도, 상징도 없이 노출 자체만이 목적처럼 보였던 이 퍼포먼스는 보는 이들을 충격에 빠뜨렸다. 한순간에 현장을 압도한 그 장면은 곧 ‘예술’이 아닌 ‘자극’으로 해석됐고, 레드 카펫에 대한 논란을 불러일으켰다. 일각에서는 두 사람이 시상식장에서 쫓겨났다는 소문까지 돌았지만, 그래미 관계자는 “자발적으로 떠났을 뿐”이라고 해명했다. 하지만 그들이 남긴 질문은 뚜렷했다.

Copyright © 엘르. 무단전재 및 재배포 금지.