사교성 좋아야 잘 살 수 있었다…남양의 수상민 생존 풍경 [김기협의 남양사(南洋史) <5>]

동남아시아에 바다로부터 1백 km 이상 떨어진 곳이 육지 면적의 몇 퍼센트 되지 않는다. 대륙부나 큰 섬이라도 강우량이 많아서 바다처럼 보이는 큰 강과 호수가 많이 있다. 남양은 “물의 세계”다.

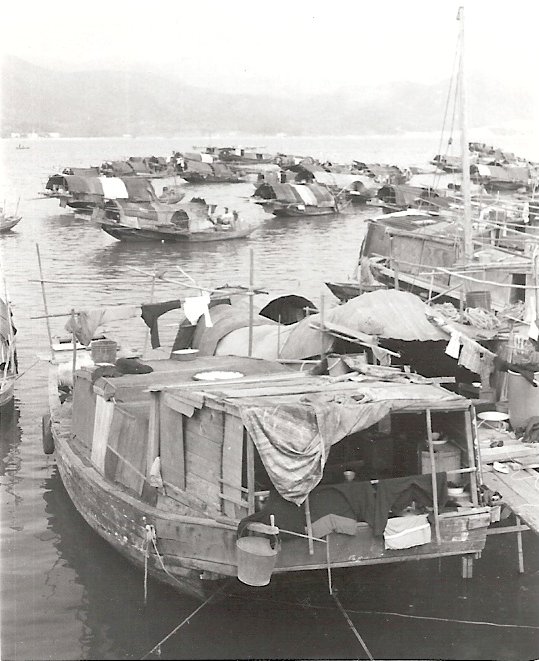

그래서 남양에는 물 위에서 생활하는 ‘수상민(水上民)’이 많다. 배 안에서 살기도 하고 얕은 바닷물 속에 말뚝을 박고 그 위에 집을 지어 살기도 한다.

이런 사람들을 “해양 유목민”이라 부르기도 하는데, 경제활동이 전문화된 점에서는 적절한 비유다. 곡식과 직물 등 상당 범위의 생활필수품을 외부에서 공급받아야 한다. 그 대가로 채취한 해산물을 판매하기도 하고 해상활동 능력을 활용해서 교역에 종사하기도 한다. 그러나 “해양 유목민”이나 ”바다의 집시“ 같은 별명은 비유의 한계 때문에 정확한 이해에 오히려 방해가 될 수도 있다.

고립이 아니라 관계 속에 존재해 온 수상민

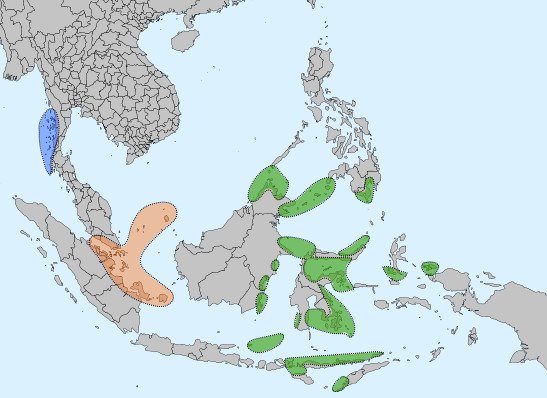

남양에 수상민이 많다고 했으나 다른 곳보다 많다는 것이지, 정말 많은 것은 아니다. 필리핀, 말레이시아, 인도네시아 등지의 수상민 인구는 동남아 전체 인구의 약 0.2 퍼센트인 약 130만 명으로 집계되고 있다.

지금은 희귀한 존재가 되어 있지만 과거에는 수상민의 역할이 꽤 컸다. 또 하나 소수집단 네그리토(negrito)와는 성격이 판이하다. 고립 상태에서 자급자족으로 살아온 네그리토와 달리 수상민은 주변 정착세력과 긴밀한 관계 속에 존재해 왔다. 언어도 말레이계 남양어를 쓰고 이슬람을 많이 받아들였다. (주변의 이슬람세력에게 인정받지 못하는 일이 많기는 하지만.)

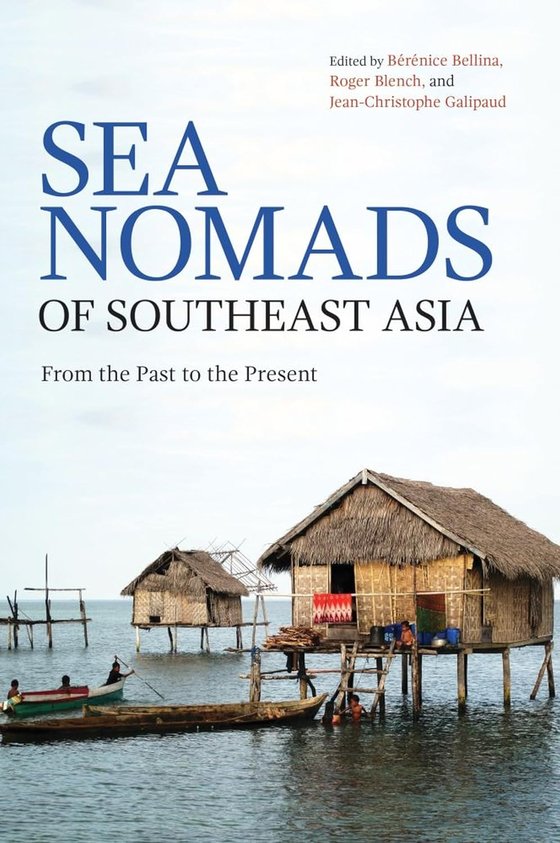

수상민 사회의 자기 기록은 극히 적다. 게다가 넓은 영역에 흩어져 있어서 체계적 연구가 힘든 대상이다. 연전에 나온 〈동남아시아의 해양 유목민 Sea Nomads of Southeast Asia: From the Past to the Present〉(베레니스 벨리나, 로저 블렌치, 장-크리스토프 갈리포 공편, 2021)이 지금까지 쌓인 연구를 잘 정리한 책이다.

이 책에 참여한 29인 대부분은 고고학-언어학-인류학 연구자들이다. 여러 분야에서 다양한 방법으로 연구해 온 성과 중 많은 연구자의 의견이 모인 내용을 정리해서 일반 독자에게는 어려워도 특별한 관심을 가진 독자들에게는 연구 현황과 전망을 잘 보여주는 책이다.

14편 수록 논문 중 필자도 통독할 수 있었던 것이 몇 편 되지 않는다. 그러나 그것만으로도 통념을 넘어서는 이해를 몇 가지 얻을 수 있었다. 무엇보다 중요한 소득은 수상민 자체의 이해를 넘어 남양인 사회의 일반적 성격을 유추할 수 있는 메커니즘을 찾았다는 데 있다. 가장 흥미로운 점 몇 가지를 소개한다.

사교성이 좋아야 잘 살 수 있는 사회

근현대인과 다른 생활방식을 가진 집단들을 보면 그 방식이 아주 오래된 것이라고 생각하기 쉽다. 시대 변화를 따라오지 못하고 과거의 생활방식에 묶여 있는 것으로 보는 것이다. 이런 시각이 문명의 발전단계에 대한 지나친 고정관념일 수도 있다는 생각을 다시 하게 된다.

수상민의 생활방식이 꽤 늦게야 틀을 잡은 것이라는 사실이 우선 놀랍다. 그 비슷한 생활방식이 오래전부터 존재했을 수 있지만, 근세의 수상민이 보여준 특이한 존재 양식은 10세기경부터 나타난 것으로 연구자들이 본다. 수상민의 출현도 어느 시기의 상황에 의해 빚어진 하나의 역사적 사건이라는 것이다.

수상민은 전문화된 생산활동에 종사한다. 그들이 채취하는 수산물 중에는 육지 사회에 공급하는 것이 있고, 그들의 생활을 위해서는 곡식, 직물, 도구 등 육지 사회에서 공급받아야 할 것이 있다. 과거에는 수상민 사회 중 화전 농업 등 육상 활동을 병행하는 경우도 있었으나 육지의 인구 압력이 늘어나는 데 따라 수상민 활동의 전문화가 굳어져 왔다.

EBS ”세계테마기행“에 소개된 수상민의 모습을 보며 의문을 느낀 일이 있다. 그 밝고 친절한 모습이 연출된 것으로 보기에 너무 자연스러웠다. 이제 그 의아함이 풀린다. 그 모습이 평소 그대로일 수 있다는 생각이 드는 것이다. 수상민 사회가 애초부터 고립을 통한 생존이 아니라 외부와의 관계를 바탕으로 형성된 것이라는 관점에서 떠오르는 생각이다. 사교성이 좋아야 잘 살 수 있는 사회였다.

![캄보디아 수상마을 [사진출처=EBS 세계테마기행]](https://img2.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202403/30/joongang/20240330000211589jxma.jpg)

10세기경 수상민 사회가 늘어나고 틀이 새로 잡힌 것은 해상교역의 증가 때문이다. 그 전의 수상민은 인근 육지인과 기본생필품을 교환하는 수준의 대외관계만을 가졌다. 해상교역의 증가로 수상민 특산물의(진주, 산호, 거북껍질, 해삼 등) 외부 수요가 늘어나고 선원이 되었다가 교역 활동에 나서는 수상민도 많았다.

수상민의 기원 설화에도 육상세력과의 관계가 많이 나타난다. 대표적 설화에 따르면 실종된 (적군이나 풍랑에 의해) 공주를 찾아오라고 내보낸 신하들이 끝내 공주를 찾지 못하고 헤매다가 수상민이 되었다고 한다. 육상세력을 향한 수상민의 심리가 비쳐보이는 설화다.

혈통이 아니라 선택에 의한 집단 정체성

수상민의 범위가 유동적인 것이었다는 사실이 또 하나 놀라운 점이다. 육상세력의 생산력과 군사력이 강화되는 오랜 과정을 통해 수상민의 존립 근거가 계속 줄어들어 왔을 것으로 짐작했다. 그러나 사실은 그렇지 않았다.

〈동남아시아의 해상 유목민〉에 수록된 나가쓰 가즈후미의 논문 ”해상 디아스포라와 크레올화 현상: 동남아 해양부 사마-바자우족의 연원 Maritime Diaspora and Creolization: A Genealogy of the Sama Bajau in Insular Southeast Asia“에 인도네시아 사페켄섬의 상황이 그려져 있다. 사페켄섬은 발리섬 북쪽으로 약 120킬로미터 떨어진 캉에안군도의 섬이다. 1평방킬로미터가 안 되는 작은 섬에 인구는 1만 명이 넘는다.

2000년 섬 인구의 37.3퍼센트가 바자우족(수상민)으로 집계되는데, 바자우어가 제1공용어로 통한다고 한다. 여기서는 바자우족 아닌 주민도 바자우어를 사용한다는 것이다.

그뿐이 아니다. 바자우족 세 사람을 집중-반복적으로 인터뷰한 내용을 소개하는데 모두 그 본인 또는 부모가 다른 곳에서 그 섬으로 이주했고, 이주 전에는 바자우족이 아니었다. (한 사람은 중국계였다.) 그런데 모두 자신이 바자우족이라고 굳게 믿고 있었다. 그들은 바자우 정체성이 혈통이 아니라 언어와 생활방식을 통해 선택되는 것으로 생각하는 것이다.

바자우어를 일상생활에도 쓰는 사람들이 바자우족을 자처한다. 일상생활에 다른 언어를 쓰며 공용어로 바자우어를 쓰는 주민들은? 바자우 정체성이 유리한 환경이 계속된다면 그 자손들은 지금 나가쓰의 인터뷰에 응하는 사람들처럼 바자우족을 자처하게 될 것이다. 나가쓰가 말하는 ”크레올화(creolization)“다.

집단 정체성을 본인의 선택으로 보는 태도가 사페켄섬만의 현상도 아니고 20세기에 비로소 나타난 현상도 아닐 것이다. 20세기 사페켄섬의 상황은 남양의 역사에서 널리 일어난 현상의 그림자가 남은 것으로 생각된다.

‘원시’ 사회가 아닌 수상민 사회

경제발전론 첫머리에 채집 단계에서 농경 단계로의 이행이 나온다. 자연으로부터 물자를 직접 취하던 채집 단계에서 인공적 생산수단을 이용하는 농경 단계로 발전한다는 것이다. 채집 단계의 원시사회를 ”사냥꾼-채집꾼 사회(hunter-gatherer society)“라고 흔히 부른다. 그물, 작살, 작은 배 등 어민이 손수 만드는 간단한 어구는 논밭처럼 중요한 생산수단으로 인정되지 않고, 따라서 남양 수상민의 경제활동도 채집 단계로 간주되어 왔다.

인공적 생산수단의 존재는 배타적 소유권의 강화를 가져온다. 채집 사회에서 식량의 분배에는 ”누가 더 필요로 하는가?“ 사회적 고려가 작용하지만 특정인 소유의 수단으로 생산된 식량의 처분은 소유자 개인의 재량에 맡겨진다. 이 재량권이 권력이 되어 국가조직을 향한 위계적 사회질서가 세워진다.

실제로 수상민 사회는 소유권 관념이 약하고 집단활동이 가족 범위를 크게 벗어나지 않는다. 하지만 수상민 사회를 ‘원시’사회로 볼 수는 없다. 사페켄섬 주민들이 스스로 바자우족이 되는 현상을 개인적 선택으로만 해석할 수는 없기 때문이다. 10세기경 수상민 사회의 확장도 당시의 사회경제적 상황에 따른 집단적 선택의 결과로 이해해야 할 것이다.

제임스 스콧은 〈통치를 피하는 재간 The Art of Not Being Governed〉에서 산악지대에 대규모 정치조직이 이뤄지기 어렵던 조건을 설명했다. 채집이나 화전으로 쉽게 식량을 취득할 수 있다는 조건이었다. 얕은 대륙붕으로 수산자원이 풍부한 해양지대도 같은 조건이었다. 동남아시아에는 산이건 바다건 주민들이 국가에 의지하지 않고 살 수 있는 곳이 많았다.

북막 유목민 사회의 발전 양상이 농경사회와 다른 점을 자연조건의 차이로 설명하는 연구는 많이 나와 있다. 남양 사회의 발전 양상 역시 자연조건을 근거로 설명할 측면이 크다. 남양사의 고찰에서 첫 번째로 고려해야 할 측면이다.

Copyright © 중앙일보. 무단전재 및 재배포 금지.

- 김재규는 왜 그날 총을 쐈나…‘박정희 양아들’이 등판했다 | 중앙일보

- '개저씨' 되기 싫으면 움직여라…이 근육 키우면 90대도 거뜬 [마흔공부②] | 중앙일보

- 비트코인 1억 찍자…"인생 역전" 골프판 뒤집어진 까닭 | 중앙일보

- "얼굴 모양까지 바뀌었다"…이런 입 증상 무시한 결과 [건강한 가족] | 중앙일보

- 강남 사무실 배달시켜 먹었다…'마약 주문' 스타 CEO 누구 | 중앙일보

- 젊은 부모들 '똑똑한 증여'…왜 16만원 아닌 18만9000원일까 | 중앙일보

- 액자인데 음악이?…"거실에 딱이야" 요즘 가전, 스타일 변신 | 중앙일보

- '14억 인구' 믿는 인도의 반도체 야심…이 나라가 최대 변수 | 중앙일보

- "세금만 177억 냈다" 납부 인증…20대 中 '꼬마 요정' 정체 | 중앙일보

- 호텔 수영장서 놀다 사라진 아이…파이프 안 6m까지 빨려갔다 | 중앙일보