"석유로 압박" 오일쇼크 뒤엔 중동 전쟁…韓경제 또 휘청이나

팔레스타인 하마스의 이스라엘 공격 이후 국제유가가 한 차례 급등했다가 안정세를 보였다. 다만 이란 등 개입으로 전쟁이 확대할 경우 유가 충격이 나타날 것이란 우려는 여전하다. 역사적으로 오일 쇼크 뒤엔 늘 중동 전쟁이 있었다.

━

국제유가 충격 나타난 중동 전쟁

오일쇼크 얘기가 나오는 배경엔 1‧2차 오일쇼크의 경험이 있다. 두 차례 닥쳤던 오일쇼크의 발단은 모두 전쟁이었다. 1973년 1차 오일쇼크는 4차 중동전쟁의 영향으로 발생했다. 이집트‧시리아 등이 이스라엘을 침공하면서 전쟁이 시작하자 사우디아라비아를 중심으로 이란‧이라크 등은 석유를 감산한다. 이스라엘을 지지한 미국‧영국 등엔 석유 수출을 금지하면서 오일쇼크가 전 세계를 뒤집었다. 전쟁에서 이스라엘을 지원하지 못 하도록 석유를 압박 수단으로 활용한 게 첫 오일쇼크의 발단이다.

2차 오일쇼크는 1979년 이란 혁명과 바로 다음 해 일어난 이란-이라크 전쟁 때문에 벌어졌다. 팔라비 왕조에 대한 반발로 일어난 이란 혁명 당시 파업으로 하루 600만 배럴에 달하던 석유 생산량은 200만 배럴까지 축소됐다. 원유 생산량은 다시 늘었지만, 1980년 이라크가 이란을 침공하면서 유가는 다시 치솟았다. 전쟁 초기 이란과 이라크가 원유 공급을 중단했기 때문이다. 2차 오일쇼크는 1981년까지 이어졌다.

1990년 이라크가 쿠웨이트를 침공한 걸프전쟁은 장기적인 유가 충격으로는 이어지지 않았지만, 단기간에 국제유가가 2배 넘게 급등했다. 중동에서 공급 차질이 발생하면서 1990년 8월 배럴당 17달러였던 유가가 그해 10월엔 41달러까지 올랐다.

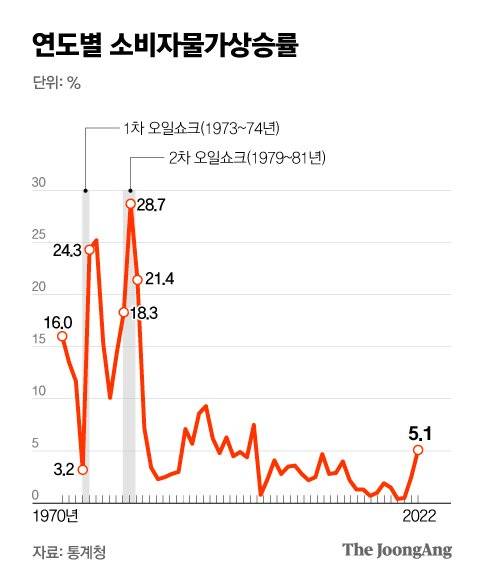

오일쇼크 때 물가 대폭 상승

한국 경제는 오일쇼크 때마다 휘청거렸다. 중동의 석유 수입 의존도가 높은 데다 중공업 등 제조업 비중이 큰 산업 특성상 석유 필요량이 많기 때문이다. 실제 1973년 3.2%였던 소비자물가 상승률은 1974년엔 24.3%, 1975년엔 25.2%로 뛰었다. 1979년엔 물가상승률이 18.3%, 1980년엔 28.7%를 기록했다.

에너지경제연구원은 올해 국내 에너지 수요가 3만900toe에 달할 것이라고 봤다. 오일쇼크 직후인 1981년엔 4572toe였다. 에너지 수요가 6배 이상 늘었다. 지난해 에너지 수입 의존도는 94.3%에 달한다. 1981년 당시 75% 수준이었던 것과 비교하면 수요가 늘면서 수입 의존도도 함께 늘었다. 이전 오일쇼크 때보다 지금의 한국이 석유 가격에 더욱 민감하다는 풀이가 나온다.

“확전 가능성 크지 않아”

다만 확전 가능성이 크지 않은 데다 원유 수요가 둔화하고 있어 3차 오일쇼크 가능성은 제한적이라는 게 주된 분석이다. 일단 21세기 들어 이스라엘을 상대로 한 아랍 국가의 적대 의식은 약해졌다. 세계 석유시장에서 이란이 차지하는 비중도 줄었다. 김태환 에너지경제연구원 석유정책연구실장은 “이란이 전면에 나서 팔레스타인을 도울 만한 상황이 아니라는 게 전문가들의 견해”라며 “확전될 경우 공급이 조금이라도 줄면 유가엔 큰 충격이 불가피하지만 지금으로선 가능성이 크진 않다”고 말했다.

세종=정진호 기자 jeong.jinho@joongang.co.kr

Copyright © 중앙일보. 무단전재 및 재배포 금지.

- 총리 물색하던 탄핵 정국 때…김종인 대뜸 “朴 만나고 싶다” [박근혜 회고록 6] | 중앙일보

- '사이비 평론' 욕 먹은 이준석…"강서 18%p 진다" 딱 맞췄다 | 중앙일보

- 구강암 30세 그녀 폰 보자…‘짜장면 먹방’ 의문 풀렸다 | 중앙일보

- "늦잠 잤어요" 지각 했다고…고3 학생 목 조르고 뺨 때린 교사 | 중앙일보

- "저 여고생인데, 술·담배 사 주세요"…"그럼 너 스타킹 줘" | 중앙일보

- [단독] "한국 다신 안가" 가이드에 욕설 들은 노인, 中SNS 난리 [영상] | 중앙일보

- 김태우 패배 순간, 김기현 없었다…"비대위로 총선" 거세질 듯 | 중앙일보

- '억만장자의 유니클로'…저커버그 옷장 속 회색 티셔츠 비밀 | 중앙일보

- 25세 여성이 마을 지켜냈다…하마스 25명 사살작전에 "영웅" | 중앙일보

- 미스코리아 ‘진’ 21세 최채원…미 보스턴대 재학 중인 재원 (사진 2장) | 중앙일보