[시민기자 북클럽] 파리의 '15분 도시', 서울에도 만들 수 있을까

책을 통해 책 너머의 세상을 봅니다. 서평 쓰는 사람들의 모임, 오마이뉴스 '시민기자 북클럽'입니다. <편집자말>

[이현우 기자]

국토교통부 통계에 따르면 2021년 국내 도시지역 인구비율은 90%가 넘는다. 2018년 UN 자료에 따르면 도시화율은 2017년까지 꾸준히 증가해 왔고, 앞으로도 증가할 것으로 예상하고 있다. 다시 말해 사람들이 도시에 몰리고 있다는 뜻이다.

도시는 승리할지 모르지만, 도시민들은 지나칠 정도로 자주 실패를 맛보는 것 같다. - 36쪽, <도시의 승리>

밀도는 높이고, 거리는 줄이는 '15분 도시'

|

|

| ▲ 15분 도시 개념을 창안한 프랑스 시스템 과학자 카를로스 모레노의 저서 <도시에서 살 권리>. |

| ⓒ 이현우 |

책 <도시에 살 권리> 저자 카를로스 모레노는 복잡계 연구자이자 시스템 과학자다. 그는 현재 프랑스 파리 제1대학 팡테옹-소르본의 부교수이자 파리시 도시 정책 고문으로 활동하고 있다. 모레노의 15분 도시 개념은 현재 파리 시장 안 이달고(Anne Hidalgo)가 정책화하면서 널리 알려지게 되었다.

저자는 "밀도란 도시가 지닌 미덕이며 거리는 반대로 도시의 해악"이라고 말한다. 15분 도시는 밀도를 높이고 거리를 줄이자고 비전을 제시하는 개념이다. 밀도를 높이면 인프라 이용도가 높아지기 때문에 효율이 높아진다. 예를 들면 전기, 가스, 수도 등이다. 반면 거리가 멀어질수록 인프라 설치 길이와 면적은 커지기 때문에 인프라 비용은 늘어날 수밖에 없다.

또한 거리가 늘어나면 두 발 혹은 두 바퀴로만 이동할 수 없게 된다. 지하철, 버스 혹은 승용차에 의존해야만 한다.

|

|

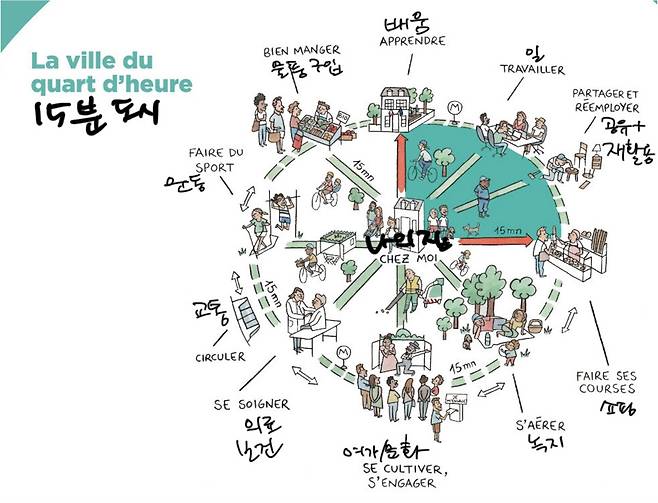

| ▲ 15분 도시 개념도 |

| ⓒ 파리시청 홈페이지 Micael 자료 가공 |

우리가 해야 할 일은 자동차들을 도시밖으로 몰아냄으로써 보행자들이 다시 도시를 전유하도록 하는 것이다. - p.38

우리가 살고 있는 도시만 둘러봐도 거리는 자동차에게 뺏긴 지 오래다. 행정구역상 시에 해당하는 도시들은 '교통 원활'이라는 이유로 차도를 뻥뻥 뚫어줬다. 자동차는 그 위를 쌩쌩 달린다. 그 와중에 정체가 되기라도 하면 경적 소리를 낸다.

|

|

| ▲ 동네 근처 골목이다. 차도 위에 정차된 자동차들이 절반을 차지하고 있고 보행로는 없다. 차도 위를 걷다가 자동차가 오면 자동차와 자동차 사이에 숨어서 기다려야만 한다. |

| ⓒ 이현우 |

|

|

| ▲ 일반 도시에서는 보행로보다 차도의 비율이 훨씬 높다 |

| ⓒ 이현우 |

시간도시계획을 통한 공유에 해답이 있다

15분 도시는 '하나의 장소, 여러 용도', 아니 모든 가능한 새로운 사용을 의미한다. - p.143

하나의 장소를 여러 용도로 사용하자는 주장이다. 기존 도시 공간은 다소 단일 목적으로 이용된 경향이 있다. 하지만 저자는 "낮 시간엔 나이트클럽을 스포츠센터로 사용하며 스포츠센터는 학교 수업을 지원하며 인근 상업시설은 물품 수선 교육을 겸비하는 식"으로 도시 공간을 이용할 것을 제안한다.

|

|

| ▲ 서울시 강동구 상일동에서 넓은 보행로를 주말에 플리마켓 공간으로 이용하고 있다. 시간도시계획이 적용된 사례라고 볼 수 있다. |

| ⓒ 이현우 |

우리가 도시를 사용하는 방식에 따라 도시의 형태는 달라질 수 있다. ... 가령 학교를 방과 후엔 사회 활동이나 문화 활동을 위한 공간으로 사용하는 식이다. 이럴 때를 우리는 '크로노피아(chronotopia)'로 말할 수 있다. - p.133

기존 도시는 물리적인 공간 밀도를 높이는 것에만 치중해왔다. 지금까지는 면적 대비 공간(부피)으로 계산된 3차원적 효율성을 계산했다면, 크로노피아 도시계획은 4차원적 효율성을 계산하는 것이다.

결국 살아있는 도시를 만든다는 것은 공동의 자산을 위해 투쟁해야 한다는 점을 인식하는 것이다. - p.39

서울에도 적용 가능할까?

|

|

| ▲ 수도권과 비수도권의 인구 비교표다. 2020년 수도권(서울, 인천, 경기)의 인구가 비수도권 인구를 따라잡았다. 대한민국 인구 50%가 넘는 것이다. |

| ⓒ 이현우 편집(원자료: 통계청) |

지나간 수십 년은 앙리 르페브르가 이론화한 '도시에 대한 권리'의 시대로, 각종 도시운동에는 주거다운 주거를 위한 투쟁이 중심에 있었다. 그리고 이제는 '도시에서의 삶을 누릴 권리'가 사회적 불만의 중심에 놓여 있다. - p.102

반면 프랑스와 대한민국은 분명히 차이가 있다. 무엇보다 파리에서 '도시에서 살 권리'를 논의하고 실행할 수 있는 이유는 '도시에 대한 권리'에 대한 논의가 선행되었기 때문이다. 프랑스 철학자 앙리 르페브르가 주거 투쟁 운동 전면에 서서 나서진 않았지만 운동권에서는 르페브르의 '도시권'을 주요 투쟁 언어로 삼았다.

이후로 완벽하다고 평가할 순 없지만 사회주택 제도와 사업을 통해 주거권은 개선되었다고 평가할 수 있다. 주거를 위한 투쟁이 선행되었기 때문에 도시 서비스를 누릴 권리에 관해 논의되었다고 본다.

필자도 무주라는 농촌에서 태어났지만 지금은 서울시민이 되었다. 한때 안산 반월에서 서울 삼성동까지 출퇴근하던 시절이 있었다. 오전 6시에 집을 나서면 8시쯤 사무실에 도착했다. 나처럼 수원, 용인, 남양주 등에서 1시간 30분에서 2시간 정도를 출퇴근하는 동료들이 있었다. 안산에서 출퇴근하던 것이 유별난 것은 아니었다. 기이하지 않은가.

왜 이런 현상이 나타나겠는가. 서울에 적정한 가격의 살만한 집은 없지만 일자리는 몰려 있기 때문이다. 2시간이라는, 말도 안 되는 출퇴근 시간을 감수하더라도 서울로 오는 것이다. 일자리를 서울 바깥으로 분산을 하든, 서울 내 주택 가격을 낮추든 해야 한다. 물론 쉬운 문제는 아니다.

실제로 파리에 어울리는 것이라고 해서 반드시 리우데자네이로나 뭄바이, 서울, 시드니, 라고스 또는 카이로에도 어울린다고는 할 수 없다. 그렇기 때문에 자신의 영토에 단단히 발 딛고 있는 시민의 정체성이 필요하다. 도시의 모델이란 존재하지 않는다. 다만 영감의 원천만이 존재할 뿐이다. - p.36

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치 계정(@rulerstic)에도 실립니다.

Copyright © 오마이뉴스. 무단전재 및 재배포 금지.