[주역 세상](44) '윤석열과 이준석, 최고의 앙상블?'

똑똑했다. 누구보다 기사 쓰는 게 빨랐고, 잘 썼다. 제목을 뽑는 것도 최고였다. 외모도 깔끔했고, 멋졌다. 후배 L기자 얘기다.

한가지 흠이 있었다. 윗사람이 보기에 '싸가지'가 없다는 것이다. 부장에게 고분고분하지 않았다. 바른말로 치받기 일쑤였다. 술 먹고 적당히 어울리는 걸 몰랐다. 그는 한마디로 '튀는 기자'였다.

대부분의 부장이 그를 달가워하지 않았다. 일은 잘하지만, 데려다 쓰기에는 좀 부담스러웠기 때문이다. L기자는 가는 부서마다 '왕따' 당한다는 느낌을 풍기곤 했다.

이 '왕따' 기자가 임자를 만났다. '싹수없음'을 감싸주고 포용해주는 부장 Y를 만난 것이다. Y는 투박하고 과묵한 스타일이었다. 그러면서도 마음 씀씀이가 넓었다. 몸집만큼이나 포용력도 컸다.

과묵한 부장과 튀는 기자. 둘은 궁합이 잘 맞았다. Y 부장은 기사의 큰 방향을 잡아줬고, L 기자는 훌륭하게 기사를 써냈다. 부장은 젊어졌고, 기자는 인정받았다. 둘은 금방 빛이 났다. 윈-윈이다.

대부분 회사에서 이런 사원, 이런 부장 한두 명은 꼭 있다. '튀는 직원'을 잘 데려다 쓰는 부장이 진짜 훌륭한 상사다. 그런 상사가 많아야 직장은 활기가 넘치고, 스토리가 풍부해진다.

그들은 어떻게 잘 어울릴 수 있었을까?

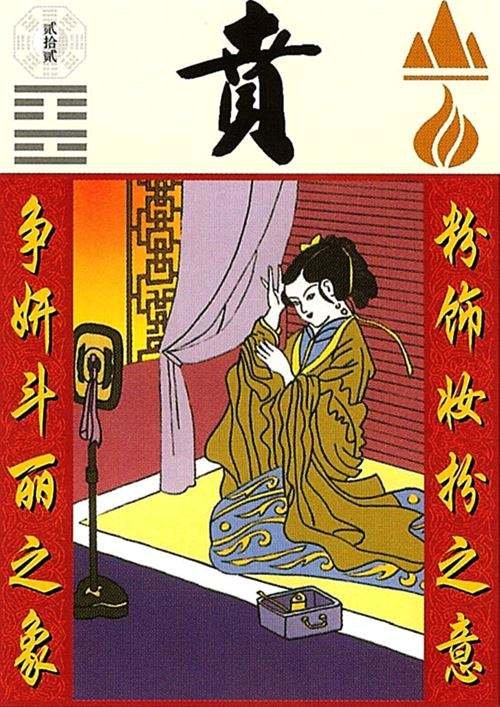

주역에는 이 문제에 답을 줄 괘가 하나 있다. 22번째 '산화비(山火賁)'가 그것이다. 산으로 상징되는 간(艮, ☶)과 불로 대표되는 리(離, ☲)가 위 아래로 놓여있다. 산 아래에서 불이 비추는 형상이다.

한자 '賁(비)'는 '卉(훼, 풀)'와 '貝(패, 조개)'의 합성어다. 조개껍데기 안과 밖에는 화려한 색채가 알록달록 새겨있다. 그래서 '꾸미다'라는 뜻을 갖게 됐다. 한자 자전 '설문(說文)'은 '賁(빈)은 꾸밈이다(賁, 飾也)'라고 설명하고 있다. '산화비(山火賁)'가 '꾸밈의 괘'로 통하는 이유다.

육중한 산과 화려한 불의 만남. 잘 어울린다. 불이 산 아래에서 위를 비추니 풀과 나무가 밝게 빛난다. 단풍이 산을 붉게 물들이면 가을 산은 더 아름답게 변하는 것도 같은 이치다. 괘사는 이렇게 요약한다.

賁, 亨

'꾸미는 것은 형통하다.'

L기자와Y부장이 그랬다. 젊고 발랄한 L은 과묵한 스타일의 Y부장에게 활기를 불어 넣어준다. 같이 있으면 젊어졌다. 톡톡 튀는 기사 많이 쓰니 편집회의에서 Y부장의 어깨도 올라간다. L기자 역시 믿어주는 부장이 있으니 자신감이 생겼고, 주변과도 잘 어울렸다. 궁합이 맞으니 시너지가 난다. 형통하다.

윤석열과 이준석의 조합도 그래야 했다.

산과 같은 이미지를 풍기는 윤석열이 위에 있고, 총명함과 멋스러움을 가진 이준석이 아래에서 받쳐 준다면 둘은 '산화비'의 형통함을 누릴 수 있을 것이다. 윤석열 정부는 이준석의 젊음과 혁신의 에너지를 받아들여 더 역동적인 정책을 추진할 수 있다. 이준석은 '책임 있는 정치인'이라는 이미지를 심을 수 있어 좋다.

이 얼마나 멋진 조합인가. 서로 빛이 될 수 있는 최고의 앙상블이다. 그걸 안 하니 나라가 혼란스럽다. 국정은 엉키고, 백성들은 피곤하다.

송(宋)대 주역 해석의 대가 정이천(程伊川)은 '산화비' 괘를 설명하며 자연계의 꾸밈을 인간계로 확장한다.

無本不立, 無文不行

근본이 없으면 바로 서지 못하고, 꾸밈이 없으면 이룰 수 없다.

근본(본질)과 꾸밈(문식, 文飾)에 대한 얘기다. 근본은 중요하다. 바로 서야 한다. 그러나 그 자체만으로는 불완전하다. 본질에 꾸밈이 더해져야 일이 원활하게 돌아간다. 정이천은 그걸 말하고 있다.

아파트 골조를 올린 뒤에는 반드시 내부 장식을 해야 한다. 그래야 집은 완성되고 입주할 수 있다. 세수한 뒤에는 화장해야 한다. 거기까지가 출근길 내 얼굴이다. 본질만큼이나 꾸밈도 중요하다는 얘기다.

개인을 넘어 사회도 꾸밈은 필요하다.

원시시대에는 꾸밈이랄 게 없었다. 그러나 모여 사는 사람이 많아지고, 위계가 형성되면서 서로 꾸밈이 필요했다. 계층에 따라 입는 옷이 달랐고, 머리의 모습도 차이를 뒀다. 조선 시대 때에는 신분에 따라 머리에 쓰는 갓의 크기도 달랐다.

외양뿐만 아니다. 사회에는 서로 지켜야 할 규칙이 생기고, 넘지 말아야 할 선도 그어졌다. 정이천은 그걸 일컬어 예(禮)라 했고, 역시 꾸밈의 한 형태로 봤다.

꾸밈의 언어적 표현이 '文(문)', 무늬다. 꾸밈은 문식(文飾)이라고 했고, 문식이 대단위로 표현된 게 문명(文明)이요, 그 문명 속 삶의 무늬가 모아져 문화(文化)가 된다.

본질과 꾸밈, 무엇이 중요할까?

주역은 본질과 꾸밈의 어울림을 예찬하면서도 결국은 본질이 더 중요하다고 했다. 세 번째 효사는 이렇게 말한다.

賁如濡如, 永貞吉

'꾸며 윤택해도 오래도록 바름을 유지해야 길하다.'

속은 검은데 겉으로만 번지르르 착한 척하면, 그건 악(惡)이다. 사기꾼이나 하는 짓다. 선악은 꾸밈이 아니라 본질에서 비롯된다(善惡在其質也). 그러니 바름(貞)을 지켜야 길하다. 꾸밈은 적당한 선에서 그쳐야지 본질을 압도해서는 안 된다는 얘기다.

꾸밈의 최고 경지는 꾸미지 않는 것이다. 꾸미지 않아도 아름다운 게 최상의 미(美)다. 마지막 효사는 이렇게 말한다.

白賁, 無咎

'소박함으로 꾸미니, 허물이 없다.'

본질만으로도 아주 아름답다면 굳이 애써 덧칠할 필요가 뭐 있겠는가. 백자(白瓷)는 색이 비어있어 더 아름답다. 젊은 청춘은 티셔츠 하나만 걸치고 나가도 멋지다. 소박함으로 꾸민다는 것은 이런 상황을 두고 한 말이다.

공자(孔子)도 같은 말을 했다. 그는 논어(論語) 옹야(雍也)편에서 이렇게 말한다.

質勝文則野, 文勝質則史

'본질이 꾸밈을 압도하면 촌스럽고, 꾸밈이 본질을 압도하면 싸구려 티가 난다.'

나이에 맞게, 장소에 맞춰 복장을 갖춰야 한다. 그렇게 꾸며야 내 바탕이 자연스럽게 드러난다. 그 꾸밈까지가 나의 인격이다. 공자는 그러면서도 '꾸밈은 나의 내면을 드러내는 수준이면 족하다'라고 말한다. 그 이상의 꾸밈은 거짓 꾸밈(假裝)일 뿐이다. 허식(虛飾)은 싸구려 티만 나게 한다.

공자는 이 한마디를 덧붙인다.

文質彬彬, 然後君子

꾸밈과 본질이 적절히 어울려 빛나야 군자다!

내가 있어 상대가 빛나고, 그로 인해 내가 빛나야 한다. L기자와Y부장처럼 말이다. 그게 '산화비' 괘가 말하는 조화로운 꾸밈의 세계다.

주역은 오늘 우리에게 묻는다.

당신은 어떤 무늬를 갖고 있는가?

당신은 과연 그 누구에게 빛이 될 수 있는가?

한우덕

참고 1:

한자 '文'은 오늘 '문자(文字)'의 의미로 많이 쓰이지만, 원래는 '몸에 새겨넣는 무늬'라는 뜻이었다. 그래서 지금도 문신은 한자 '文身'으로 쓴다. '무늬'를 뜻하는 글자 '紋(문)'이 새로 생기면서 '文'은 주로 '문자'의 의미로 쓰인다. 천문(天文), 인문(人文) 등에도 여전히 '무늬'라는 뜻이 남아있다.

'산화비'의 괘사를 풀어 설명한 단사(彖辭)는 이렇게 말한다.

觀乎天文, 以察時變

觀乎人文, 以化成天下

하늘의 무늬를 관찰해 때가 변하는 것을 가늠하고, 사람의 무늬를 관찰해 세상의 풍습을 만들고 완성한다.

천문은 해와 달, 별이 만드는 무늬다. 별자리를 관찰하면 음양의 변화, 계절이 바뀌는 걸 안다. 인문은 사람이 만드는 무늬다. 군자는 사람의 무늬를 관찰함으로써 세상을 어떻게 교화시킬지를 안다. 인간이 그려내는 삶의 무늬, 그게 곧 인문학(人文學)의 연구 대상이다.

참고 2:

文勝質則史

꾸밈이 본질을 압도하면 싸구려 티가 난다.

'史(사)'는 흔히 '역사'로 알고 있지만, 여기에서는 '겉치레', '허식(虛飾)'을 뜻한다. 필자는 요즘 말에 맞춰 '싸구려티'로 옮겼다. 속은 비어 있었는데 겉만 번지르르한 사람을 보면 '왠지 싸구려티가 난다'라고 말하는 것에서 착안했다.

한우덕 기자/차이나랩 대표 woodyhan@joongang.co.kr

Copyright © 중앙일보. 무단전재 및 재배포 금지.

- 군복 풀어헤친 벗은 몸 SNS에 올리자…육군 금지령 내렸다

- '10월의 신부' 김연아 블랙드레스 자태 깜짝…"새 인생 시작"

- "내연녀·혼외자에 약속한 유산…불륜 끝났는데 안줘도 되나요"

- "26년 키운 시험관 아기, 父만 유전자 불일치"...의사 충격 답변

- "면치기 안해요?" 이정재 지적한 이영자…이 장면이 부른 논란

- 미국서 '기아 보이즈' 유행…현대·기아차 1순위로 훔쳐간다, 왜

- 아이 낳아 쓰레기봉투에 유기…'끔찍 범행' 집유 선고 이유는

- 하룻밤 맥주 100만㏄ 동났다…홍대 뒤집은 '경록절'의 사나이

- 빈집 털고, 그루밍 성폭력…추락한 스타 "정신 문제 알게됐다"

- 윤 면전서 쓴소리 던졌던 그 "'이재명 아니면 돼' 민심 착각 말라"