[지금 우리 교실은] 이름 대신 닉네임, 교실 안에서 일어난 뜻밖의 변화

뻔한 하루는 가라, 일상을 풍요롭게 만드는 노력. 시민기자 그룹 '40대챌린지'는 도전하는 40대의 모습을 다룹니다. <편집자말>

[진혜련 기자]

나는 지난 세 달 동안 글쓰기 수업을 들었다. 독서토론과 합평을 하는 방식으로 진행되는 수업이었는데 매주 정해진 책을 읽고 나의 글을 한 편 써가는 것이 솔직히 좀 버거웠다. 하지만 누가 이 수업에 대해 묻는다면 나는 분명 좋았다고 말할 것이다. 그곳에서 내가 줄곧 '여름'으로 불렸기 때문이다.

"여름의 생각은 어때요?"

"여름, 이 부분은 조금 더 구체적으로 설명해주면 좋겠어요."

수업에서는 자신의 실제 이름과 나이를 공개하지 않았다. 대신 자기 스스로 닉네임을 정하고, 서로를 그 이름으로 불렀다. 그건 수강생들뿐 아니라 선생님을 부를 때도 마찬가지. 처음에는 닉네임으로 호칭하는 것이 어색해 굳이 이렇게까지 할 필요가 있을까 생각했다.

그런데 내가 '여름'으로 불리고, 상대방을 '2월', '우연', '밤별', '흘러가'로 불러보는 시간을 가져보니 그 이유를 알 것 같다. 나는 이곳에서 하나의 온전하고 가치있는 존재로서 존중받는다는 느낌을 받았다. 닉네임이 주는 따뜻함과 다정함은 일상에서도 힘이 될 만큼 좋았다. 또한 모두가 평등한 관계에서 시작하는 배움은 나를 주눅 들게 하지 않았다. 조금 더 용기 있게 나 자신을 드러내며 말하고 쓰게 했다.

'이걸 우리반 아이들과도 해보면 어떨까?'

내가 그랬던 것처럼 아이들에게도 특별한 경험이 될 것 같았다. 대부분 아이는 친구가 마음대로 지어 부르는 별명을 좋아하지 않는다. 그러나 이건 다르다. 내가 원하는 이름으로 직접 짓는다.

|

|

| ▲ 아이들은 괜히 이 친구, 저 친구의 닉네임을 부르며 이야기를 주고받았다. |

| ⓒ 진혜련 |

나는 아이들이 자기 자신을 어떤 닉네임으로 표현할지 궁금했다. 서로를 닉네임으로 부르는 아이들 모습을 상상하니 지금보다 더 친근하고 다정한 교실이 그려졌다. 그러면서도 마음 한구석에는 아이들이 그저 장난스럽게 임해 오히려 존중과 예의가 무너지면 어쩌지 하는 염려도 있었다.

나는 아이들에게 이벤트처럼 매주 금요일마다 '닉네임 데이'를 가져보자고 했다. 아이들은 단번에 "재밌겠다!"고 외치며 내 제안을 반겼다. 설명이 다 끝나기도 전에 교실 여기저기서 "나는 자이언트로 해야지," "나는 도도새!", "선생님, 저는 라이카로 할 거예요!", "고등어도 괜찮죠?"라는 소리가 시끌벅적하게 들렸다.

"얘들아. 선생님은 여름이야. 여름이란 계절은 선생님에게 더위보다는 생생하다는 느낌을 줘. 특히 여름이 되면 울창해지는 숲이 좋아서 그렇게 지었어."

"선생님, 그럼 여름쌤이라고 부르면 돼요?"

"아니, 그냥 여름이라고 불러줘."

"우와! 정말요?"

아이들에게는 선생님을 선생님이라고 부르지 않아도 된다는 사실이 꽤나 놀라웠던 모양이다. 눈을 동그랗게 뜨고 정말 그래도 되냐고 나에게 몇 번을 되물었다. 그렇게 금요일이 되자 교실은 평소보다 왁자지껄했다. 아이들은 괜히 이 친구, 저 친구의 닉네임을 부르며 이야기를 주고받았다.

"죠스바, 오늘 학교 끝나고 뭐 할 거야?"

"사과야, 우리 이따 놀이터에서 놀고 가자. 새싹이랑 랜디도 같이."

말을 건넨 아이, 대답하는 아이 모두의 얼굴에 웃음이 묻어났다. 나 또한 아이들의 닉네임을 가능한 한 많이 부르려 했다. 아이들에게 너의 존재를 몹시 아끼고 사랑하고 있다는 걸 그렇게나마 표현하고 싶었으니까. 뭐니 뭐니 해도 아이들에게 가장 큰 재미는 선생님을 여름으로 부르는 것인 듯했다.

|

|

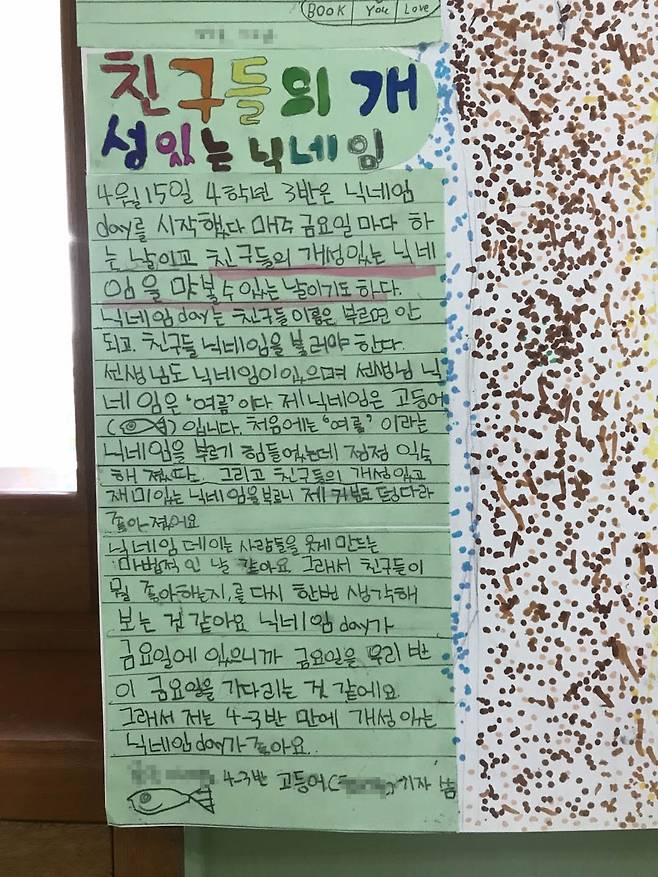

| ▲ 아이들에게는 선생님을 선생님이라고 부르지 않아도 된다는 사실이 꽤나 놀라웠던 모양이다. 고등어가 쓴 글. |

| ⓒ 진혜련 |

"여름, 이거 어떻게 하는 거예요?"

"여름, 저 물 마시고 와도 돼요?"

아이들은 나를 '여름'이라고 불러놓고 쑥스러운 듯 수줍게 웃었다. 금요일에는 아이들이 보통 때는 잘 하지 않던 질문까지 하며 유난히 내 주위를 맴돌았다. 어떤 날은 급식을 먹으러 가는데 누가 와서 내 손을 슬며시 잡았다.

"여름, 같이 가요."

평소 나를 좀 무섭게 생각하고 어려워하던 아이였다. 무엇이 아이로 하여금 내 손을 잡게 만들었을까? 나는 아이의 통통한 손을 잡고 아이가 해주는 재미있는 이야기를 들으며 급식실까지 걸어갔다. 교실에서 닉네임 부르기를 하며 가장 좋았던 점은 다정함을 주고받으며 서로에 대한 믿음과 애정을 키우고 가까워졌다는 것이다.

그렇다고 닉네임 부르기를 매번 성공적으로 해낸 건 아니다. 나의 한계를 느낀 날도 있었다. 하루는 아이들이 복도에서 심하게 뛰었다. 여러 번 주의를 줬는데도 행동이 고쳐지지 않아 나는 화가 단단히 났다. 그때는 차마 아이들의 닉네임을 부르기 어려웠다.

나는 결국 호칭 없이 아이들을 엄하게 혼냈다. 내가 좀 더 성숙한 선생님이었다면 닉네임을 부르며 너희들이 다칠까 봐 걱정된다고 내 솔직한 마음을 전하면서 따뜻하게 타이를 수도 있었을 텐데. 당장 화가 나는 마음에 아이들을 너그럽게 품지 못했다.

금요일을 닉네임 데이로 정해놓긴 했지만 이제 우리는 평소에도 자연스럽게 닉네임을 쓴다. 얼마 전 우리는 우리반을 통칭하는 닉네임도 정했다. 나는 아이들을 부를 때 '얘들아' 대신 '별똥별'이라고 부른다.

내가 "별똥별, 모두 자리에 앉으세요. 국어책 펴세요"라고 말하면 아이들은 싱글싱글 웃으며 "네. 여름"이라고 답해준다. 호칭만 바꾸었을 뿐인데 동화 속 교실 같은 장면이 우리 교실에서도 펼쳐진다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

Copyright © 오마이뉴스. 무단전재 및 재배포 금지.

- 계양을 유권자 10여명 만나보니..."큰 정치인 와서 좋다""이재명 왜 왔나"

- 살림살이 안 나아졌는데... 진보정치의 헛발질

- 특히나 절박한 이번 선거... 투표 방법은 귀국뿐?

- "테라 2.0 발행? 또다시 피해자 양산 불보듯 뻔해"

- 게임과 결합한 수제 맥주? 다양성 과시하는 양조장

- 윤석열, 북 미사일 다음날 술집 갔다... 국힘 대변인은 '사진 조작'

- 2인자에게 공권력 맡긴 '한동훈 현상', 독재자들의 일

- 사전투표 문재인 전 대통령 "유능한 일꾼 많이 뽑히기를"

- 윤 대통령 "대통령실, 비위·정보 캐는 건 안 하는 게 맞아"

- [오마이포토2022] 기표소 나서는 오세훈 후보와 배우자 송현옥씨