우주 향한 3300도의 열정..누리호 '3대 국산 핵심 기술'은?[과학을읽다]

75t급 엔진, 추진제 탱크, 페이로드 페어링 등 개발 뒷얘기.

[아시아경제 김봉수 기자] 오는 21일 '세계 7대 우주 강국'의 꿈을 싣고 날아 오르는 한국형 우주 발사체 '누리호'는 순수 국산 기술의 집약체라서 더 대단하다. 미국ㆍ일본 등 '동맹국'들 마저 기술 이전이나 협력을 거부해 20여년간 오직 국내 연구진들의 피와 땀으로 순수 독자 개발됐다. 그중에서도 핵심인 로켓 엔진과 추진제 탱크, 페이로드 페어링 등 '3대 핵심 기술'은 우주 발사체의 원천 기술로 중국ㆍ일본 등의 우주 선진국조차도 초기엔 다른 나라의 기술을 도입해 겨우 성공했을 정도다.

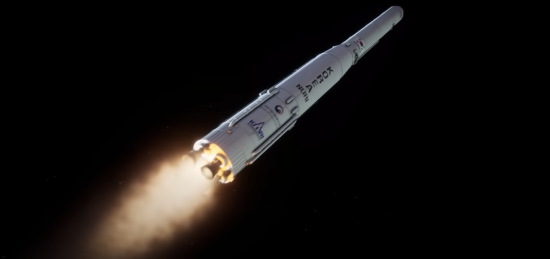

◆ 누리호의 심장, 엔진을 만들다

누리호를 우주로 쏘아 올리는 로켓 엔진의 불꽃 온도는 3300도가 넘는다. 그러나 이를 완성하기 위해 쏟은 한국항공우주연구원 개발자들의 피와 땀은 태양보다 더 뜨거웠다. 누리호에 탑재된 75t급 엔진의 개발은 2002년 시작된 나로호 프로젝트에서 시작됐다. 당시 나로호는 러시아가 제공한 1단부(170t급) 엔진을 사용했지만 항우연 개발자들은 동시에 30t급 액체 엔진의 자체 개발에 들어갔다. 대외적으로는 러시아와의 협력 무산에 대비한 '플랜B'였지만, 사실 항우연 개발자들은 독자적 로켓 엔진을 개발하기 위한 한국형 우주 발사체 프로그램의 마중물이라고 여겼다.

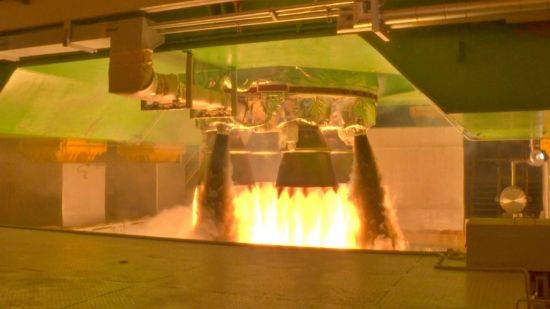

그러나 '맨땅에 헤딩하기'는 쉽지 않았다. 특히 우주발사체 터보펌프는 자동차ㆍ항공기와는 차원이 다른 데다 인력ㆍ경험이 전혀 없었다. 항우연은 그나마 공학적으로 유사한 항공기 가스 터빈 엔진 개발 경험자를 중심으로 연구팀을 꾸린 후 미국ㆍ러시아의 고전 교과서를 뒤지고 해외 박물관에 전시된 고물 엔진들을 찾아 보며 기술을 익히고 실험을 하는 수 밖에 없었다. 5년여의 연구 끝에 간신히 설계를 마치고 시제품까지 만들었지만 이번엔 시험장을 구할 수가 없었다. 현재는 나로우주센터에 로켓엔진시험 설비가 갖춰져 있었지만 그당시엔 언감생심이었다. 거액을 주고 러시아의 실험시설을 빌긴 했지만 원하는 시험을 원하는 날짜에 진행하지도 못한 채 무장군인들에게 감시를 당하는 등 설움을 겪었다. 2007년 실시된 1차 연소시험에서 터보펌프가 폭발하는 난관을 겪었고, 2008년 다시 한 번 도전한 실험에서 성공을 거뒀다. 이때 항우연은 30t급 엔진의 터보펌프, 연소기, 가스발생기 등 핵심 부품의 기술을 확보했고 이는 2010년 시작된 75t 엔진 개발의 원천 기술이 됐다.

75t 엔진의 개발도 쉬운 일은 아니었다. 엔진 규모가 커지면서 발생하는 연소 불안정 문제나 시스템통합 등의 난제를 해결해야 했다. 항우연 개발진들은 75t 엔진을 개발하기 위해 총 33기의 시제품을 만들어 184회 1만8290초 동안 연소시험을 반복하는 등 피와 땀을 흘렸다. 로켓 엔진은 수백개의 밸브를 0.01초 단위까지 조율해 연료와 산화제를 정확히 공급하는 장치를 만들어야 하는 어려운 작업이다. 이를 자기 손으로 완성했다는 것은 앞으로 얼마든지 원하는 성능으로 개량해 나갈 수 있는 기술을 확보했다는 의미다.

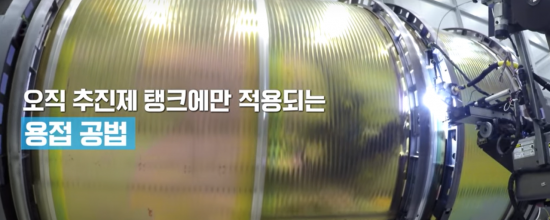

◆ 2mm의 과학 - 추진제 탱크

길이 47.2m의 80%를 이루는 추진제 탱크는 얼핏 쉬어 보일 수 있지만 그렇지 않다. 최대한 로켓 무게를 줄이기 위해 얇고 가벼우면서도 강한 내외부 압력을 견딜 수 있는 탱크를 들어야 하기 때문이다.

로켓의 추진제 탱크는 대기압의 6배에 달하는 내부 압력을 견뎌야 하며, 엔진의 추력과 바람의 힘을 견뎌내야 한다. 또 영하 183도의 극저온 액체산소를 사용하기 때문에 극저온에서도 버틸 수 있는 소재를 써야 한다. 이에 따라 누리호의 탱크는 2~3mm 두께의 얇은 특수 알루미늄 합금으로 제작됐다. 문제는 이같은 얇은 소재를 높이 최대 10m, 직경 3~5m의 거대한 구조물로 가공해야 한다는 점이다. 이 과정에선 컴퓨터 시뮬레이션보다도 훨씬 높은 정밀도와 고도의 용접 기술, 뛰어난 집중력이 필요하다. 이에 따라 항우연 개발진들은 스피닝 기술을 사용하고 특수 용접 기술을 개발하는 등 수작업을 통해 추진제 탱크를 완성했다. 1단 추진제 탱크의 경우 2018년 내압파열시험을 통해 검증을 마쳤고, 2단 추진제 탱크는 2018년 11월 시험발사체 발사에 성공하면서 개발을 완료했다.

항우연은 '세계 최고 용접 기술을 가진 조선산업 강국'이라는 시선이 오히려 부담스러웠다고 한다. 두꺼운 강철판을 사용하는 조선업과 달리 얇은 알루미늄판을 변형ㆍ결함없이 가공해 탱크를 만드는 것은 차원이 다른 기술이기 때문이다. 또 워낙 얇고 공정이 까다롭기 때문에 조금이라도 실수를 하면 10개월의 제작 공정을 되풀이 해야 하는 부담도 극복해야 했다. 고도의 집중력과 극한의 기술이 필요한 과정이었다.

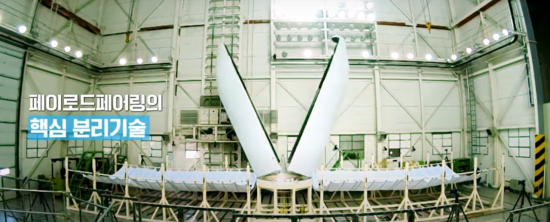

◆ 화룡점정, '페이로드 페어링'

우주 발사체의 꼭대기에 위치한 위성 보호 덮개를 '페이로드 페어링'이라고 한다. 발사 당시 발생하는 엄청난 열과 진동과 소음, 바람, 중력 등 극한의 외부환경으로부터 탑재된 내부의 인공위성을 보호한다. 또 지구 대기권을 돌파한 후 정확한 타이밍에 설계된 고도에서 분리해 위성을 제 궤도에 올리는 핵심 역할을 한다. 간단해 보이지만 가볍고 단단한 소재를 사용해야 하고 까다로운 기술이 필요해 우주 강국들은 '극비'로 분류해 보안을 유지하는 첨단 기술이다.

항우연은 많은 시행 착오 끝에 자체 개발에 성공했다. 우선 탄소복함섬유를 얇은 종잇장처럼 펴고 열과 압력을 가해 금속ㆍ알루미늄 수준의 강도를 갖게 만들었다. 똑같은 모양의 구조물 두 개가 탑재체를 감싸고 합체하는 방식의 설계도 성공했다. 가장 핵심은 분리 기술이었다. 화약을 터트려 고정 장치를 부수면 내장된 스프링이 튕겨지면서 좌우로 벌어저 분리되는 시스템이다. 이 과정에서 화악 폭발로 인한 충격파, 즉 파이로 쇼크를 해소하는 게 핵심 과제였다. 충격파로 전자탑재물이나 위성에 악영향을 끼치면 안되기 때문이다. 또 개당 1t의 힘을 낼 수 있는 스프링을 자체 제작해 정확한 위치에 배치했다. 항우연은 200회 이상의 분리 실험을 통해 문제점을 보완해 가면서 수정을 거듭했고, 2013년 1월 나로호 3차 발사 때 무사히 분리에 성공하면서 마침내 기술을 확보하는데 성공했다. 우주 발사체는 로켓이 아무리 정상 작동해도 페이로드 페어링이 고장나면 본래 목표인 탑재체 발사를 실패하게 된다. 페이로드 페어링이 우주 발사체 기술의 '화룡점정'인 이유다.

김봉수 기자 bskim@asiae.co.kr

Copyright © 아시아경제. 무단전재 및 재배포 금지.

- "스몰웨딩 원해" 유난히 말 없던 신부…결혼 후 밝혀진 '반전'이 - 아시아경제

- "동기 구속에도 공연한 임영웅, 위약금 내줘"…김호중 극성팬 또 논란 - 아시아경제

- 은반지 고르다 갑자기 국민체조…여성 2인조 황당 절도 - 아시아경제

- 음식배달 8시간 후 리뷰 올린 고객…"속눈썹 나왔으니 환불해줘요" - 아시아경제

- "너무 미인이세요" 자숙한다던 유재환, 일반인 여성에 또 연락 정황 - 아시아경제

- 식당 앞에서 '큰 일' 치른 만취남성, 갑자기 대걸레를 잡더니 '충격' - 아시아경제

- "훈련병 사망글 모조리 없애고 숨기고…내부는 더 할 것" - 아시아경제

- 입냄새 얼마나 끔찍하면 별명까지…16년만에 붙잡힌 성폭행범 - 아시아경제

- 냉면 먹고 1명 사망·30명 식중독…업주는 집행유예 2년에 사회봉사 처벌 - 아시아경제

- "푸바오 갈때는 울더니 훈련병 죽으니 조롱"… 서울대 학생 분노글 - 아시아경제