[일사일언] 어느 노부부의 작은 식당

올해, 삼척에 발령 받았다. 나는 주로 강원 영서에서 생활해 왔다. 동해 바다를 지척에 둔 삼척은 나에게 낯선 지역이다. 지난 2월 마지막 날 저녁 무렵, 삼척에 도착했다. 짐을 대충 풀고 난 후, 저녁도 먹고 동네도 익힐 겸 시장까지 걸었다.

골목을 걷다가 작은 식당을 만났다. 대구탕, 곰치국이라 쓴 투박한 팻말을 가게 앞에 세워 놓은 식당. 간판 조명이 희미했다. 식당에 들어가니 주인으로 보이는 노부부가 있고 손님은 없다. 좌식 테이블 대여섯 개가 전부인 작은 밥집이었다. 나는 대구탕을 주문했다.

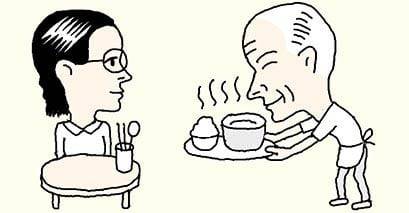

할아버지가 음식이 담긴 쟁반을 들고 내 쪽으로 걸어오는데 깜짝 놀랐다. 허리가 90도 가까이 굽은 까닭이었다. 쟁반을 든 두 팔이 후들후들 조금씩 떨린다. 벌떡 일어나 쟁반을 받기라도 해야 할 것 같았는데, 얼떨결에 앉아서 상을 받았다. 묵은지 넣고 끓인 심심한 대구탕을 먹으며 식당을 둘러보고는 슬며시 웃었다. 어디 한 군데 흐트러진 구석이 없다. 상 아래마다 놓인 방석 네 개는 접착제로 붙여 탑을 쌓은 양 가지런하다. 주방의 양념통마저 줄과 간격을 맞춰 서 있다. 두 분이 이 작은 공간을 얼마나 부지런히 닦고 정리하는지 보였다.

두 분도 저녁 식사로 대구탕을 드신다. 밥집 한 지 오래되었다 한다. 요즘은 코로나 때문에 손님이 없다. 매일 생선 사다 국 끓이는 게 낙인데 이제 나이도 많아 언제까지 할 수 있을지 모르겠다. 할머니가 이야기를 풀어놓으신다. 밥상만 달리 했을 뿐 나는 두 분과 함께 밥을 먹는 기분이었다. 두 어르신의 즐거움, 자부심, 근심을 알게 되었다.

밤거리를 걸어 집으로 돌아오면서 두 분을 생각한다. 아마 두 분은 내일도 굽은 허리로 밥상을 닦고 흐릿한 눈으로 생선국을 끓일 것이다. 코로나로 손님이 없어도 쉬는 법 없이 식당을 열 것이다. 삶은 이런 것일까. 오래도록 해왔지만 언제까지 지속될지는 알 수 없는 일상을 이어가는 것, 삶의 공간을 부지런히 돌보는 것, 그래서 경건하고도 유쾌한 것.

나도 내일이 되면 낯선 학교에서 새롭고도 익숙한 일상을 이어갈 것이다.

높은 건물 드문 나지막한 삼척의 밤풍경, 바람 없이 얌전한 삼척의 밤공기가 아직 이방인인 나를 안아주었다. 모든 것이 시작되는 저녁이었다.

Copyright © 조선일보. 무단전재 및 재배포 금지.

- 풋풋하거나 아련하거나… 한국 정서로 다시 만나는 中·日 로맨스 영화

- [일사일언] 日 현지인이 즐기는 맛집 찾는 법

- 어둠 속 77평 밝히는 백제금동대향로… 단 한 점을 위한 전시관

- 어도어, 민희진·다니엘 상대로 431억원 손배소

- 中서 귀환한 ‘한국 석학’… “양자 역학, 우리도 선두 가능”

- [신문은 선생님] [동물 이야기] 사람 말 바로 따라해… ‘왁왁왁’ ‘구구구’ 자기들만의 언어

- [신문은 선생님] [예쁜 말 바른 말] [426] ‘채납’과 ‘체납’

- [신문은 선생님] [숨어있는 세계사] 민주화와 독재의 상징… 중국사의 빛과 그림자 담고 있죠

- [신문은 선생님] [알립니다] 1~2월 중학생 NIE 수업 개강

- [제30회 LG배 조선일보 기왕전] AI 추천