지난 한 달간 전기자전거로 출퇴근했다. 처음엔 기대 이상이었다. 그러나 타면 탈수록 콩깍지가 얇아졌다. 결국 한 달 만에 자전거를 되팔기로 마음먹었다. 대체 무슨 일이 있었을까?

글, 사진 윤지수 기자

자전거를 산 이유는 모터바이크 대신이었다. 모터바이크로 매일 왕복 42㎞를 달려 시간과 돈을 아꼈지만, “네 걱정에 밤잠을 설친다”는 부모님 한마디에 더 이상 탈 수 없었다. 물론 자전거도 위험하긴 마찬가지다. 그러나 기자의 출퇴근길은 한강 자전거 전용 도로가 90%다. 안전한데다, 매일 출퇴근길이 산책하는 기분일 듯했다. 이참에 출렁이는 뱃살도 좀 빼고.

그러나 왕복 42㎞ 거리가 문제다. 대안이 떠올랐다. 전기자전거다. 전기자전거 타본 적은 없지만, 전기 모터가 도와준다면 장거리 라이딩도 거뜬하리라. 그렇게 이틀간 살만한 전기자전거를 샅샅이 뒤졌다.

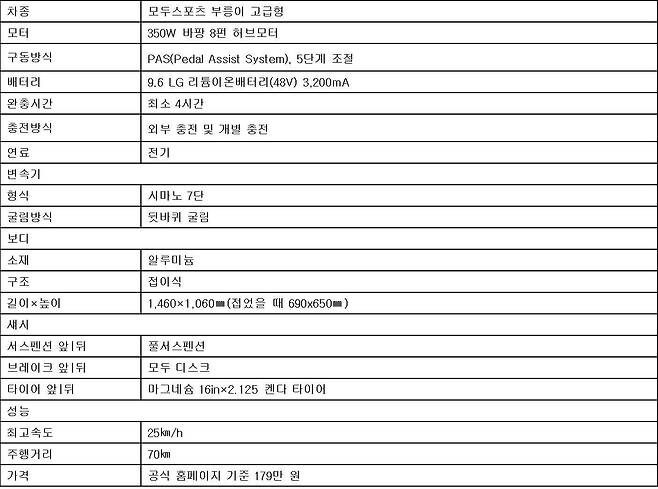

고르고 고른 결과가 바로 모두스포츠 부릉이(Broong-E)다. 네티즌 평가가 좋을 뿐 아니라, 제원이 화려했다. 48V 3,200mA LG 리튬이온배터리를 넣어 주행거리가 70㎞에 달하고, 350W 출력 모터는 강력했다. 무엇보다 앞뒤 서스펜션이 달려 승차감이 좋다는 말에 혹했다. 42㎞ 타려면 승차감이 가장 중요했으니까.

가격은 온라인 기준 고급형 179만 원. 자전거를 100만 원 넘게 주고 산다니, ‘짠돌이’ 기자에겐 엄청난 결심이었다. 그래도 앞으로 아낄 기름값과 보험료를 생각하며 과감히 카드를 내밀었다. ‘삼..삼 개월로 해주세요.’ 드디어 부릉이가 내 손에 들어왔다.

무광 검정 페인트를 덮은 말끔한 스타일과 앞뒤 디스크 브레이크까지, 첫인상은 멋있었다. 그리고 묵직했다. 대용량 배터리와 앞뒤 서스펜션, 7단 변속 기어, 그리고 전기 모터를 모두 달고 있는 부릉이는 정말 무거웠다. 접이식이니까 지하철도 탈 수 있겠다고 생각했는데, 접은 채로 들고 다니기는 거의 불가능하다. 자동차 트렁크에 실을 때도 낑낑거리며 들어 올려야 한다.

다음날, 바로 출근길을 함께했다. 전기모터 성능은 굉장했다. 부릉이는 PAS(Pedal Assist System) 방식으로, 페달을 굴리면 전기 모터가 도와준다. 모터 힘은 다섯 단계로 조절할 수 있는데, 사실상 페달은 거의 버튼에 가깝다. 모터를 가장 강력하게 설정해 놓았을 때, 페달을 굴리면 당황스러울 정도로 힘차게 밀어붙인다.

‘위이잉’ 전기 소리 내며 가속하면 어느새 계기판은 시속 25㎞를 가리킨다. 전기자전거가 자전거 전용 도로를 이용할 수 있는 최고속도다. 항속은 매우 쉽다. 다리만 가볍게 굴려주면, 부릉이가 알아서 최고속도로 달린다. 오르막도 거뜬하다. 자전거 탈 때 가장 싫은 길이 오르막이지만, 부릉이는 조금 과장을 보태, 스쿠터처럼 아무렇지 않게 오른다.

다만, 기자의 상상과는 조금 달랐다. 사실 모터 출력을 조절해 다리 운동도 할 생각이었는데, 25㎞/h 속도로 달리려면 모터 출력을 무조건 최대로 설정해야만 한다. 모터 출력을 낮추면 가속이 느려질 뿐 아니라 최고속도에 닿기 전에 모터가 꺼진다. 만약 모터 출력을 3단계로 설정하면 17㎞/h 즈음에서 모터가 꺼지는 셈. 이후부터 다리 힘으로만 가속해야 한다. 그러나 잠깐 가속은 할 수 있어도 속도를 유지하기는 무척 어렵다.

승차감은 예상대로다. 앞뒤 서스펜션이 낭창낭창하게 도로 충격을 거른다. 페달을 강하게 밟으면 뒤 서스펜션이 눌리면서 힘이 샐 정도. 어차피 전기자전거니까 상관없다. 거친 노면도 부드럽게 흐르고, 연석 등 갑작스러운 충격에도 여유롭게 대응한다. 굳이 흠을 찾자면 타이어가 너무 작아 달릴 때 조금 불안하다는 점 정도다.

그렇게 한강 자전거 도로를 통과해 21㎞ 거리 회사에 도착했다. 정말 하나도 힘들지 않았으며, 한강변을 시원하게 내달려 기분도 좋았다. 걸린 시간은 1시간 20분. 평소 모터바이크로는 40분 걸렸으니 대략 40분 더 달렸다. 운동 40분 더 했다고 생각하기로 했다. 배터리는 총 다섯 칸 중 두 칸 줄었다.

오후 여섯시 즈음 다시 퇴근길에 올랐다. 충전을 안 했지만 걱정 없다. 최대 주행거리가 70㎞니까. 그러나 오만이었다. 출발하자마자 총 다섯 칸 중 세 칸 남았던 배터리 잔량이 두 칸으로 줄더니, 모터 작동하는 시간도 점점 짧아진다. 최고속도도 시속 23㎞ 정도로 제한한다.

결국 13㎞ 즈음을 달렸을 때 배터리가 한 칸 남고야 말았다. 아직 더 달릴 수 있어 보이지만, 배터리가 떨어지니, 모터가 거의 작동을 안 한다. 충전 후 달린 누적 주행거리는 약 34㎞. 주행거리 70㎞는 꿈같은 숫자였다.

이후로는 다리 힘으로만 달렸다. 그런데 일반 무거운 자전거 타는 수준이 아니다. 페달이 엄청나게 뻑뻑하다. 아마도 뒷바퀴에 전기모터가 달린 까닭일 테다. 다리 힘이 쫙 빠지면서, 얼마 못가 내리고야 말았다. 배터리 없는 전기자전거는 없느니만 못했다.

나머지 6㎞는 땀을 뻘뻘 흘리며 밀고 갔다. 가끔 페달을 굴려봤지만, 역시 평지인데도 달릴 힘이 나질 않는다. 접이식 자전거라 그런지 서서 밀 때 운전대 잡기도 불편하다.

첫 퇴근길, 전기자전거 신고식을 톡톡히 치뤘다. 그 뒤로는 항상 충전기를 가지고 다닌다. 출근 후 회사에서 충전하고, 퇴근 후 집에서 충전해 배터리가 가득 찬 상태로 출발해야 맘이 편하다. 배터리 떨어지면 사실상 고철덩어리나 다름없으니까. 그래도 한 달간 만족스럽게 타고 다니며 교통비를 아끼고 운동도 했다. 비록 출퇴근 시간은 늘었지만 말이다. 참고로 지하철이 15분 더 빠르다.

그러다 문득 궁금했다. 일반 자전거로 같은 길을 달려보면 어떨까? 바로 기자가 학창시절 탔던 6년 묵은 픽시 자전거(프리휠로 바꿔놓은 상태)를 꺼내, 달려봤다. 결과는 예상 밖이었다. 전기자전거 탈 때보다 출근 시간을 무려 10분이나 아꼈다. 더욱이 그다지 힘들지도 않다. 오히려 다리 근력 운동이 적당히 돼 더 뿌듯하다. ‘전기자전거 왜 샀지?’

더 불편한 사실은 기자의 전기자전거가 매우 고가라는 점. 집 앞 시장에 잠깐 타고 가더라도 자물쇠 안 채우면 불안하기 짝이 없다. 회사에 둘 때도 마찬가지다. 반면 6년 묵은 10만 원대 픽시 자전거는 어디에 두던 맘이 편하다. 결론은 나왔다. 감가가 아쉽지만 전기자전거는 중고로 팔아야겠다.

전기자전거 부릉이로 한 달, (프리휠로 바꿔놓은) 저가 픽시 자전거로 이틀 출퇴근해보니 부릉이가 나은 점은 딱 하나다. 어떤 오르막도 두렵지 않다. 반면, 픽시 자전거는 가볍고 빨랐으며, 간편했다. 배터리 충전도 필요 없다. 맞다. 기자의 전기자전거 출퇴근 수단 선택은 명백한 오판이었다.

다만, 이는 지극히 개인적인 상황에서의 이야기다. 출퇴근길이 거의 평평했기에 전기자전거 강점을 내세우기 힘든 조건이었다. 만약 오르막 내리막이 많은 지역이라면, 전기자전거는 일반 자전거보다 월등히 편하다. 전기자전거 활용성은 상황에 따라 달라질 수 있다.

<제원표>