#인천맛집 #인천치킨 #신포야채치킨 #신포국제시장 #박찬일요리사

치킨은 본래 프라이드치킨의 준말이다. 튀긴 닭이란 뜻이다. 얼마나 사랑받으면 그냥 줄여서 치킨이라고 한다. 우리 국민의 치킨 사랑은 오래되었다. 프랜차이즈 음식으로 한정해서 예로 들면 치킨을 제외한 모든 음식의 매출을 다 합쳐도 치킨보다 적다고 한다. 70년대가 프라이드치킨의 시대를 열었다. 그전까지는 이른바 통닭과 백숙의 기대였다.

“선친이 여기 신포시장 이 자리에서 닭집을 했어요. 저도 자전거로 닭을 배달하고 그런 기억이 있습니다.”

아버지 사장 정종권 씨(68세)의 말이다. 그는 당진 사람이다. 어려서 인천으로 이주했다. 인천은 충청도에서 온 사람들이 많다.

“닭이 양계장에서 오는 게 아니었어요. 멀리 충청도까지 수집상이 가서 여기저기서 닭을 모아서 배를 타고 와요. 빨간 닭, 노란 닭, 토종닭에다가 개량종 닭까지 막 섞여서. 서산, 당진, 뭐 온갖 동네에서 다 닭을 모아요. 그게 인천에 풀리곤 했어요.”

‘서울 닭 소비량이 연평균 6만 마리인데 도계장에서 정식으로 출하되는 건 10퍼센트. 산 닭을 눈앞에서 잡아주는 것을 좋아하기 때문이다….’ (1976.7.28. 동아일보)

1975년, 이미 당시 농수산부와 보건사회부는 생닭 도축을 금지하고자 했다. 양계장-도계장-정육점-소비자로 이어지는 위생 라인을 만들려고 했다.

“그게 잘 안 되었어요. 사람들이 눈앞에서 닭 잡는 걸 봐야 믿고 샀어요. 닭도 싱싱하고, 그러니 아버지가 닭을 많이 파셨지요. 처음에는 닭을 도살하고, 그냥 더운물 부어 손질해서 드렸어요. 나중에야 원형으로 된 털 뽑는 기계도 들어오고 그랬지.”

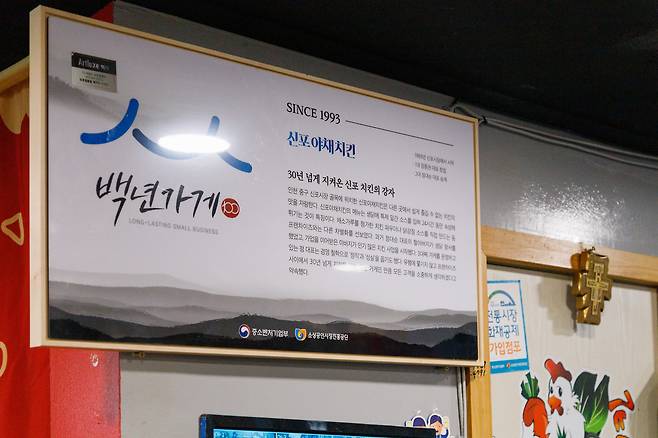

신포야채치킨이란 이름은 2000년에 붙인 상호다. 처음에는 ‘우리집양념통닭’이었다가 ‘우리집야채치킨’, 다시 ‘신포야채치킨’이 되었다. 이 가게의 역사를 추적하는 건 우리나라 현대 닭 산업 역사와 비슷하다.

“결국엔 법이 세니까 생닭을 못 잡게 되었지요. 아버지도 일을 못하시게 되고. 고추방앗간으로 전업도 하고 했는데 결국엔 다시 닭집이 되었네요(웃음).”

요새 닭은 도축 후 내장을 제거하고 바로 요리할 수 있게 해서 오지만 과거는 달랐다. 닭을 잡아서 내장도 따로 팔고 그랬다. 신포동과 가까운 여러 곳의 내장탕집에서 사갔다. 지금도 송림동 현대시장 쪽에 닭내장탕 전문점이 여럿 있다. 과거의 유산인 셈이다.

“간과 모래집은 보통 닭 잡은 손님이 가져가지만 내장은 안 가져가거든요.”

정종권 씨는 대학을 졸업하고 서울로 이주, 유명한 제약회사 영업직으로 근무했다. 그러다가 광주광역시로 발령이 났다. 인생의 변화를 꾀할 시기였다.

“신포동으로 와서 새로 시작하게 됐지요. 처음에는 선친이 하던 이 가게 터 그대로 9평짜리 한 칸에 탁자 세 개 놓고 프랜차이즈 치킨집을 했어요. 닭을 떠나지 못한 거죠. 나중에는 제 브랜드 가게를 열었어요.”

이 집은 인천사람들에게 유명하다. 신포시장 안에 여덟 곳의 치킨집이 있는데, 다 강정 전문이고 이 집만 프라이드치킨을 판다. 강정을 팔면 유명세에 얹혀 갈 텐데 고집을 부렸다.

“그래도 명색이 선친 대부터 닭 전문집 아닙니까.”

아들이 가게 대를 이었으니 3대가 닭 전문이다. 특이하게도 이 가게는 인천사람들이 낮술의 전당(?)으로 기억한다. 튀긴 맛있는 닭을 안주로 맥주를 마셨다. 홀을 아내 최기순 씨가 전담하는데, 늘 인기가 좋았다.

“아내가 고생을 많이 했지요. 난 닭 튀기는 데 정신이 없으니 생맥주 따르고 손님 맞는 건 아내 몫이었어요.”

치킨집이어서 젊은 손님이 주를 이루는데, 중년도 많다. 오랜 단골이다. 그런 역사가 백년가게를 이룩하게 됐다. 치킨을 판 건 1991년부터였다. 이제 30년을 넘겼다.

특이한 이름 야채치킨은 무얼까. 염지할 때부터 양파 마늘 등 온갖 채소에 절여 하룻밤 숙성하고, 반죽에도 채소를 섞어 푸릇푸릇한 색이 보이는 치킨이다. 채소가 건강에도 좋겠거니와, 색도 예쁘게 나온다. 독자적인 브랜드가 되기도 할 것이고.

이 집은 닭값도 싸지만 양도 많다. 일제강점기부터 황금기를 달렸던 신포시장 닭집의 후예다운 여유다. 보통, 치킨은 10호 닭을 많이 쓴다. 어느 정도 살집도 있고 부드럽기 때문이다. 저가 치킨은 더 작은 닭이나 백세미 잡종 같은 더욱더 저렴한 닭을 쓰기도 한다. 하여튼 지명도 있는 프라이드치킨 브랜드는 그 10호 브로일러 육계를 한 마리 주는 게 표준이다.

“우리는 시장 장사이고, 오래 하는 일이라 덤이 있어야 해요. 10호 닭 한 마리를 주는 게 아니라, 200그램쯤 더 드려요. 우리가 주말에는 포장 포함해서 한 2백 마리까지도 파는데, 200인분이 아닌 이유예요.”

200마리를 들여오면 150인분이나 나오겠다.

흥미로운 메뉴가 있다. 오징어튀김이다. 치킨 전문점인데 오징어?

“뭐 술을 드시는 분들이 있으니까 다른 걸 찾기도 하는데, 우리가 튀기는 건 자신 있어서 오징어를 튀겼더니 좋아하세요.”

어, 어 하다가 대표 메뉴 중의 하나가 되어버려서 뺄 수도 없게 되었다고 웃는다.

이 가게는 아들 대로 넘어갔다. 가게를 깨끗하게 리노베이션하면서 아예 명의도 넘겼다. 아들 정대순 씨(35세)는 성실하게 닭을 튀긴다. 어머니는 여전히 홀을 보고, 부엌일을 넘겨받은 건 아들이다.

“전 이제 나이도 많고 해서 주로 오전에 나와서 일 도와줘요. 염지하고 하는 건 아직 제 일이고요.”

새로운 시대의 음식인 줄 알았던 프라이드치킨도 노포가 나왔다. 그것도 할아버지 대부터 하던 닭전에서 3대를 내려 만들어진 가게라 더 유서 깊다. 맛도 물론 훌륭하다. 전국적 인기의 강정 닭집이 있는 바로 옆에서 프라이드치킨으로 장사하는데 어지간한 실력으로 되겠는가.

글·인터뷰 | 박찬일

사진 | 신태진

기획 | 소상공인시장진흥공단 & 신한카드 & 브릭스

이 콘텐츠는 카카오의 운영 지침을 준수합니다.

Copyright © 브릭스 매거진