“러시아와의 전쟁은 크림반도 점령 때부터 시작됐다”

크림 타타르족 민족 의회 부의장 젤랴

전쟁은 2014년 유로마이단 혁명 때 시작

찬 겨울비가 내리던 지난 4일(현지시각), 전쟁터에서 목숨을 잃은 전몰 장병들의 장례 차량이 우크라이나 수도 키이우에 있는 독립광장 앞에 멈춰 섰다. 도심을 꽉 채운 차량과 바쁘게 걷던 시민들도 한자리에 선 채 광장을 향해 묵념했다.

거리엔 우크라이나 서부 소수민족의 문화가 담긴 민속음악 ‘렘키’(Lemky)가 울려 퍼졌다. 이날 광장 앞에서 만난 카테리나 로마노바는 우크라이나 전쟁이 시작된 이후 3년간 거의 매일 이런 광경을 지켜본다고 했다. 그는 2013~2014년 우크라이나에서 친러시아 정부에 반대해 일어났던 대규모 시위인 ‘유로마이단 혁명’을 기리는 ‘명예 혁명 박물관’의 부소장이다. 지금은 전사자들의 추모 깃발로 가득한 독립광장은 유로마이단 혁명을 기억하기 위해 꾸며진 곳이기도 하다.

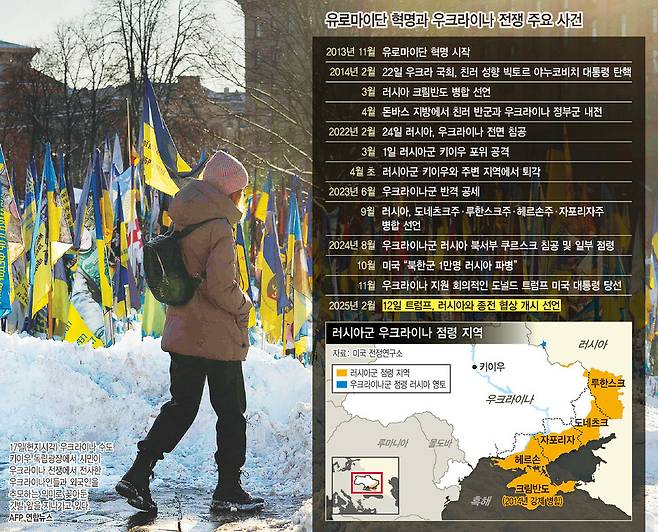

2014년 우크라이나에 불어닥친 혁명과 전쟁을 기억하는 이들에게 2022년 2월 말 러시아의 침공으로 시작된 전쟁은 예고 없이 찾아온 불행이 아니다. 2013년 11월 친러 성향의 빅토르 야누코비치 당시 대통령의 부패와 무능을 규탄하고, 유럽연합(EU) 제휴협정 체결을 촉구하며 시작된 시위는 러시아와 우크라이나가 적대적으로 돌아서는 결정적 계기가 됐다. 대통령 관저와 의회 등을 장악한 시위대는 2014년 2월 야누코비치 정권을 무너뜨렸고 러시아는 쿠데타라고 반발했다. 같은 달 러시아 특수부대로 추정되는 이들이 크림반도 주요 시설을 점령했고, 러시아는 3월 크림반도 병합을 일방적으로 선포했다. 크림반도와 마찬가지로 러시아계 주민이 많은 동부 돈바스 지역인 도네츠크와 루한스크주 친러 반군들은 유로마이단 혁명에 반발해 같은 해 4월 분리독립을 선언했다. 이를 인정하지 않는 우크라이나 정부군과 러시아 지원을 받는 반군은 8년이 넘는 긴 전쟁을 시작하게 된다. 우크라이나인들은 2014년부터 11년간 전쟁의 손아귀 속에 있다고 생각한다.

2013년 12월 처음 유로마이단 혁명에 참여했던 로마노바는 “세계는 이 전쟁이 2014년부터 시작됐다는 걸 불편하게 받아들일지 모른다. 전쟁이 우크라이나 전 지역에 영향을 미치게 됐을 때 이런 생각에 도달하게 됐을 뿐”이라고 말했다. 그는 “유로마이단 혁명이 일어나지 않았다면 (지금의) 전쟁이 없었을지도 모른다. 하지만 그 일이 없었으면 지금의 우크라이나(정체성)도 갖지 못했을 것이다”라며 “친러 성향의 돈바스 사람들도 알고 있다. 이는 독립 이래 우크라이나의 통합에 관심을 쏟지 않은 정부의 문제인 것도 분명하다”고 했다.

옐리자베타 자리코바(36)는 러시아계이며 루한스크 출신으로 우크라이나 국어 교사였지만, 2014년 유로마이단 혁명에 함께한 뒤 현재는 의무병으로 3년 동안 전투에 참여하고 있다. 그의 고향은 현재 러시아의 점령지가 됐다. 그는 “전쟁은 러시아군이 크림반도를 점령했을 때 시작됐다”며 “어릴 적 어른들은 과거 소련이 어떻게 사람들을 탄압했는지, 정부에 대한 의견을 말하는 게 얼마나 무서웠는지 알려줬다. 나는 소련에 대한 향수를 이데올로기 삼아 우리 모두를 과거로 되돌리려는 러시아가 두려웠다”고 말했다.

크림반도 소수민족 ‘크림타타르’ 출신으로 민족 의회 ‘메질리스’의 부의장인 나리만 젤랼(44)은 러시아 포로로 붙잡혀 있던 기간 전쟁 소식을 교도소에서 접했다. 크림타타르족은 1944년 스탈린 정권 때 중앙아시아로 강제 이주를 당하는 등 탄압을 당하다가 1991년 우크라이나가 독립한 뒤에야 크림반도에 돌아올 수 있었다. 이 때문에 타타르족은 반러 정서가 강하다. 젤랼 부의장도 2014년 2월 러시아가 크림반도를 합병한 뒤 타타르족의 권리 보호를 위해 싸웠고, 결국 러시아는 그가 가스관 폭발 사고에 관여했다는 혐의를 적용해 2021년 8월 체포했다. 징역 17년을 선고받았지만, 지난해 6월 포로 교환으로 석방된 뒤 현재 키이우에 머물고 있다.

지난 2일 한겨레와 만난 젤랼 부의장은 2022년 전쟁이 시작된 뒤 크림반도 타타르족의 저항 운동은 더욱 위축된 상황이라고 전했다. 젤랼 부의장은 “크림반도 사람들은 2014년부터 전쟁이 시작됐다고 생각할 수밖에 없다. 크림 주민들이 원해서 독립 (주민) 투표를 했다고 믿는 우크라이나 사람들도 있지만, 침공을 당한 헤르손이나 자포리자 사람들은 그 뒤에야 크림반도의 상황을 알게 됐다”며 “크림반도에 가면 그럴듯한 도시의 모습 뒤엔 사람들의 공포가 있다”고도 했다. 러시아는 2014년 크림반도 병합 때 우크라이나에서 독립한다는 주민투표를 먼저 했고, 2023년 9월 도네츠크·루한스크·자포리자·헤르손주 점령 지역 병합 때도 같은 절차를 거쳤다. 하지만 국제사회는 이 투표들의 정당성과 공정성을 인정하지 않는다.

러시아 흑해 함대가 주둔한 크림반도는 우크라이나 본토를 공격하는 전초기지 역할도 하고 있어 우크라이나의 공격 목표가 됐다. 우크라이나 인권 센터(ZMINA)에서 점령지 주민 보호 활동을 하는 변호사 알로나 루노바는 지난 13일 한겨레와의 화상 인터뷰에서 “점령지로서의 크림반도의 역할이 바뀌고 있다. 형제의 땅과 같은 우크라이나 본토를 향해 미사일 공격을 하며 우크라이나를 위협하는 장소가 된 것”이라고 말했다. 우크라이나도 크림 반도의 주요 보급로인 교량과 군사시설 등을 겨냥해 드론 및 미사일 공격을 거듭했다. 지난해 6월엔 미국산 장거리 미사일 에이태큼스(ATACMS)를 발사해 150명의 사상자가 발생하기도 했다. 하지만 11년째 이어지는 전쟁이 언제, 어떻게 끝날 지는 누구도 알 수 없는 상황이다.

글·사진 키이우/장예지 특파원 penj@hani.co.kr

Copyright © 한겨레신문사 All Rights Reserved. 무단 전재, 재배포, AI 학습 및 활용 금지

- [단독] 그날 헬기가 계획대로 떴다면, 계엄 해제 못할 뻔했다

- [단독] 윤석열 “이재명은 비상대권 조치 필요”…정적 제거용 계엄

- 트럼프, 수입 자동차에 관세 25% 부과 예고

- 여객기 뒤집히고 불났는데도 ‘사망 0명’ 기적…가능했던 이유

- 월세도 비싼데 등록금 줄인상…권력 공백에 배 채우는 대학들

- 민주당, ‘김건희 돈봉투’ 목격자 증언 공개…“명태균이 보여줬다”

- 트럼프 “이달 안에 푸틴 만날 듯…협상 매우 좋았다”

- 키이우 노인의 슬픔 “2차대전 때 태어났는데 지금도 전쟁이라니”

- 이재명 “민주당은 중도보수…‘우클릭’ 아니라 원래 자리”

- 나경원, 부정선거론 편승?…선관위·헌재 ‘외국인 임용 제한법’ 예고