10년 후 우리 모습, 도쿄를 산책하면 미리 알 수 있다

65세 이상 내년 20% 돌파…10년 뒤엔 日처럼 30%도 넘어

의자로 바뀌는 지팡이·1.5배 긴 신호등 같은 친고령 인프라

‘노인 구라부’ 日 전국 10만곳… 우리도 동네에 구축해야

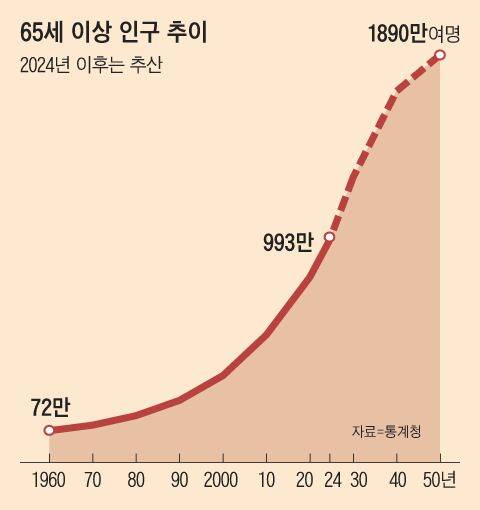

두 달 지나면 다가올 2025년은 한국 사회에 중대한 변곡점이 된다. 65세 이상 인구가 전체의 20%를 넘는다. 바야흐로 우리 사회가 초고령사회로 진입한다. 그 나이대 인구는 올해 이미 1000만명을 넘어섰다.

일본은 현재 65세 이상 인구가 전체의 30%다. 우리나라는 10년 후인 2035년에 일본처럼 된다. 일본서 65세 이상 인구가 20%를 막 넘겼을 때가 지난 2005년이다. 즉 지금의 한국은 일본의 20년 전이고, 지금의 일본은 한국의 10년 후다. 전 세계적으로 빠른 고령화로 온갖 사회 현상과 문제를 겪은 일본인데, 그들이 20년에 걸쳐 겪은 사회 변화를 우리는 10년 안에 겪어야 한다니, 아찔하다.

두 나라는 사는 문화, 먹는 방식, 가족 구성, 노동 구조가 유사하다. 우리는 일본의 초고령사회 성공과 실패를 보고, 잘한 것은 따라 하고, 못한 것은 피하면 된다. 이를 사회학적으로 미래를 경험하게 해주는 모델이라고 한다. 우리의 미래, 미리 보는 초고령사회, 도쿄를 산책해보자.

◇움직이는 초고령사회

공영방송 NHK가 매일 아침 6시 25분에 방영하는 장수 인기 프로그램 ‘테레비 체조’에는 가운데에 앉아서 체조를 따라 하는 사람이 항상 등장한다. 휠체어를 타고 있는 고령자도 상체 운동을 따라 해보라는 의미다. 일본은 의자 왕국이다. 고령자들이 워낙 많이 돌아다니기에 곳곳에 앉아서 쉴 수 있는 의자들이 있다. 엘리베이터 안에도 의자가 있다. 버튼을 누르면 간이 의자가 되는 지팡이도 잘 팔린다. 할머니들은 바퀴가 4개 달린 작은 여행용 가방을 끌고 다니며 동네 시장을 다닌다.

길거리 횡단보도 입구에는 고령자용 버튼이 있는데, 누르면 보행자 녹색등 신호가 1.5배 길어진다. 택시를 타면 좌석 앞에 손잡이가 크게 걸려 있다. 그걸 잡고 당기며 ‘끙~’ 하고 일어나면 내릴 때 편하다. 버스를 타면, 손 닿는 데마다 손잡이가 있다. 워낙 고령자 낙상 사고가 많기에 그렇다. 시내 버스는 시속 30㎞로 달린다. 다음 정류장에 내리려고 미리 하차 문 쪽으로 움직이면 운전사가 움직이지 말아 달라고 한다. 승객이 내리고 다 올라타서 자리를 잡은 뒤에 버스는 출발한다. 시속 60㎞ 이상으로 달리는 서울 버스는 도쿄 기준으로 버스 경주에 가깝다.

거동이 힘든 어르신을 차로 모시고 다닐 때 보면, 태우는 데 5분, 내리는 데 5분이다. 일본에는 버튼을 누르면 좌석이 차 밖으로 나오고, 버튼을 누르면 안으로 들어가는 도요타, 혼다 자동차가 있다. 크기가 작은 차량인데도 뒷좌석에 휠체어가 들어갈 수 있게 설계된 것이 많다. 미래 차는 전기차, 수소차라고 다들 그러던데, 내가 보기에는 일본차다. 움직이는 초고령사회가 되려면 누구나 어디든 돌아다닐 수 있는 배리어 프리(barrierfree) 사회가 되어야 한다.

1964년 도쿄 올림픽 당시에 시작된 하루 만보 걷기는 일본 국민 건강 캠페인이었다. 만보계도 일본서 나왔다. 요즘은 걷기에서 근육으로 바뀌었다. 열심히 걸었는데도 결국은 노쇠가 오더라는 것이다. 근육이 있어야 노쇠가 천천히 오고 인생 막판까지 세상을 돌아다닐 수 있다. 근육 잔고, 근육 저축이라는 말이 일상에서 쓰이고, TV 광고에는 근육 단백질 제품이 쏟아져 나온다. 초고령사회에서는 근육이 연금보다 강하다.

◇어울리는 초고령사회

젊은이와 외국인이 몰려 있는 도쿄 시내 중심가 롯폰기에는 ‘캔토스’라는 라이브 뮤직 클럽이 있다. 50~70대 어른들이 1960~1970년대 로큰롤과 팝송을 들으며 춤추는 곳이다. 남자 싱어와 7명의 밴드 뮤지션은 엘비스 프레슬리 머리와 복장을 하고 있다. 여자 싱어는 영화 ‘웨스트 사이드 스토리’ 주인공을 연상시킨다. 캔토스 뮤직 클럽은 도쿄에 긴자, 신주쿠점이 성업 중이며, 전국 대도시로 퍼져 나갔다.

도심에는 손님들이 연주하고 노래하는 음악 클럽도 많다. 재즈 클럽에서는 뒤늦게 악기를 배워 한 곡 연주하러 오는 중절모 어르신이 있고, 팝송 악보를 가져와 연주를 부탁하고 노래를 부르는 할머니들이 있다. 지팡이를 짚고 와서 1000엔에 위스키 한 잔 마시고 추억의 음악을 듣고 가는 할아버지도 보인다.

일본에는 이 같은 어른들의 놀이터가 많다. 고령자들이 모여서 활동하는 이른바 살롱(salon)이 동네마다 있고, 그 수가 6만여 개다. 독서, 바둑 등 취미를 공유하는 ‘노인 구라부’( club)는 전국에 10만여 개가 있고, 회원 수는 600만명에 이른다. 집에서 혼자 지내긴 힘들고, 병원에 입원할 정도로 심각하지 않은 고령자들이 낮에 모이는 소규모 다기능 주택이 5000여 개다. 집과 병원의 중간 ‘의료 사랑방’으로, 우리는 그런 게 한 개도 없다. 의사와 간호사가 거동 불편한 고령자 집을 찾아가는 방문 진료와 간호는 한 해 1000만 건 이상 이뤄진다.

고립은 사회를 우울하게 만들고, 개인을 늙게 한다. 일본에서는 사회적 은퇴자들에게 등산 가는 것도 좋지만, 등산 갔다 와서 뭐 하고 지내느냐가 더 중요하다고 말한다. “어울림 하면 한국인이지!”라고 생각할지 모르겠으나, 우리의 어울림은 대개 학교 동창, 고향 친구, 직장 동료 등 연고 중심이다. 연고 기반 어울림은 75세 넘으면 시들해진다. 동네 중심 어울림 인프라를 만드는 게 앞으로의 숙제다.

한국 사회는 미래를 미리 번듯하게 준비하지는 못하나, 뭐든 닥치면 잘 이겨낸다고 본다. 이제 초고령사회가 닥쳤다. 슬슬 움직이고 어울리는 친고령사회 문화와 인프라를 만들어가자.

Copyright © 조선일보. 무단전재 및 재배포 금지.

- 美국무부 고위 인사들, 손현보 목사 면담 “종교의 자유 얘기 나눠”

- 서울살이 외국인 10명 중 7명 “서울 계속 살겠다”

- BNK, 우리은행 66대56으로 누르고 ‘봄 농구’ 희망 살려

- 하이브, 292억 공탁금 납부…’민희진 풋옵션 대금’ 집행정지

- 빌 게이츠, 러 여성과 불륜 인정 “한명은 핵물리학자, 다른 한명은…”

- [만물상] 최종 높이 도달한 가우디 성당

- 공군 F-16C 전투기, 영주서 추락…조종사 비상탈출

- 李 “주가조작 신고땐 수백억 포상, 로또보다 팔자 고치기 쉽다”

- 술자리서 동료 경찰 폭행… 강원 경찰 경위 고소

- 내란특검, ‘내란 우두머리’ 尹 1심 무기징역에 항소