부모와 합가한 딸, 왜 다시 집을 나왔나

[최여정의 다정한 안부]

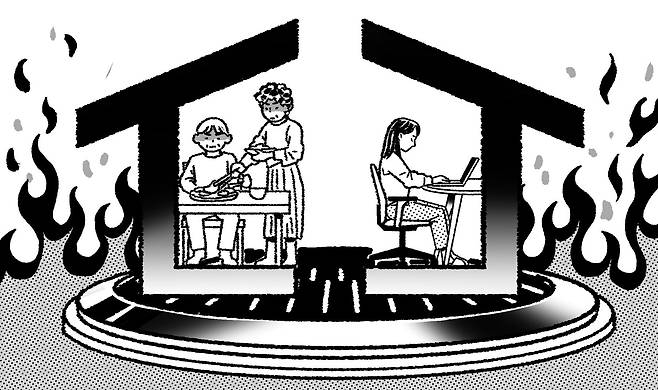

부모와 자식 관계에도 적당한 거리가 필요하다

“도대체 이런 옷들을 누가 입는다니, 다 내다 버려.” 머리 희끗희끗한 엄마가 짜증을 내며 중년이 된 딸의 옷들을 바닥에 내팽개친다. “그 옷들 다 입는 거라고!”를 외치는 딸의 모습을 보다가 폭소가 터졌다. 뮤지컬 배우 정영주씨가 23년 만에 ‘부모님과 아슬아슬한 합가’를 시작했다. 이 모습을 담아 방송되는 TV 프로그램이 인기다. 나도 얼마 전 부모님과 합가를 했었다. 딱 2년을 목표로. 서른 살에 독립을 했으니 10년 넘게 떨어져 지냈는데 부모님과 함께 사는 게 가능한 일일까? 샤워하고 맨몸으로 나와 냉장고에서 시원하게 물 한 잔도 못 마실 것 같고, 혼자 와인 한 병 마시는 밤이면 음악 틀어놓고 춤추던 짓도 안녕이다. 가장 아쉬운 일은 이 두 가지 정도. 그럼 좋은 일을 생각해 볼까. 엄마 밥상이 가장 큰 유혹이고, 혼자는 무서워서 못 보던 ‘그것이 알고 싶다’도 마음껏 볼 수 있을 것 같고. 무엇보다 내 인생에 지금이 아니면 부모님과 한 집에 살 수 있는 기회는 없을 것 같아서. 이 이유가 가장 컸다. 그래 2년 정도가 어떨까.

함께 산 지 한 달 정도, 모든 것이 내 예측을 비켜갔다. 매일 아침 문안 인사를 드리고, 집 앞 공원으로 같이 산책도 나가고, 퇴근길에 엄마 좋아하시는 단감 한 봉지 사서 깎아 드리며 모여 앉아 도란도란하는 일은 TV 드라마에나 나올 장면이었다. 이사를 하고 정확히 5일 만에 큰소리가 오갔다. 사실 이사 첫날부터 묘한 긴장감이 집 안에 감돌았다. 뒤늦게 서로 깨달은 건, 나이 든 아버지는 더 이상 예전처럼 마흔 넘은 딸을 통제할 수 없고, 나는 내 생활 습관을 쉽게 바꾸지 못하리라는 것이다. 그 균형이 깨지고 폭발한 것은 어처구니없게도 ‘함께 밥을 먹는 일’이었다. ‘삼시 세끼 밥 먹을 때 왜 같이 밥을 안 먹냐’라는 말에 얼마나 많은 오류가 있는지 나는 그제야 깨달았다.

회사에 다니면서 글을 쓰는 나는 마치 다이너마이트 같았다. 혼자라면 방문을 걸고 들어가서 그깟 밥 따위 하루 종일 굶고 글 한 줄 안 떠오르는 나 자신을 자책하며 땅바닥을 기어다니든, 또 글 좀 써지는 날이면 족발 대자를 시켜서 소주에 맥주까지 말아 먹고 잠꼬대하며 자든, 내 마음이다. 노년의 부모님에게 하루 세끼 건강한 식사가 얼마나 중요한 일인지, 나는 함께 살면서 알게 되었다. 그 중요한 의식과도 같은 식사 자리에 내가 나타나지 않으니 못내 불편하셨던 것이다.

분명히 나는 금요일 저녁에 ‘삼겹살이 갑자기 먹고 싶네, 주말에 삼겹살 파티 해요’라는 말을 했다. 그리고 토요일 새벽부터 책상에 앉았지만 글 한 줄 못 썼다. 입맛이 돌 리가 없다. 하지만 엄마는 지나는 말도 허투루 듣지 않으시고 삼겹살을 네댓 근이나 사다 놓으셨다. 모처럼 단란하게 ‘그래, 우리 함께 살아보니 넌 어떠니. 앞으로는 어떻게 지내볼까’라는 이야기를 꺼내시려고 준비도 하셨겠다. 하지만 난 그 식탁에 나타나지도 않고 내 방에서 모니터만 노려보다가 잔뜩 화가 난 목소리로 빽 하고 소리를 질러버렸다. ‘저 밥 안 먹어요!’

타들어 가는 삼겹살을 앞에 두고 이렇게 한 집에 살면서 식사도 같이 안 하는데 어찌 ‘식구’라고 부를 수 있냐는 어원적 의미부터 시작해서, 내가 설거지를 하고 나면 싱크대에 물을 잔뜩 튀게 해 놓고 한 번도 닦지 않았다는 이야기까지 나오길래, 나는 하지 못할 말을 해버렸다. ‘그냥 제가 집 나갈게요’. 아차 싶었지만 이미 늦었다. 이 말 한마디에 나는 ‘냉정한 것’이 되어 버렸다. ‘이사한 지 5일 만에 한다는 소리를 봐라, 저런 말을 입에 담을 수가 있냐’라는 말을 30분도 넘게 듣고 나서야 겨우 풀려났다.

방문을 닫고 앉아 생각했다. 2년이 길고도 길겠구나. 부모와 자녀는 ‘최소한’의 양육 기간이 끝나면 건강한 관계를 위해 서로에게서 독립해야 하는 거구나. 나는 더 이상 부모님의 검사하에 손을 씻고 딸기 잼 바른 토스트로 간식을 먹고 숙제를 하고 아홉 시에 잠을 자는 어린이가 아니다. 얼마든지 하루는 굶을 수 있고, 그러다가 일이 잘되면 스스로 몸에 좋다는 약부터 채소까지 다 찾아 먹고, 내 몸과 마음의 관리는 내가 알아서 한다. 이걸 서로에게 맞추려다 보니 그 사달이 난 것이다. 자녀에 대한 부모의 통제권 상실은 어떤 의미인 걸까.

일찍이 우리는 돌봄을 받는다. 부모가 내게, 그리고 이제는 내가 부모에게 나누어 줄 생의 순환 고리. 그럴 때 나이 든 부모는 통제권 상실과 돌봄을 인정해야 한다. 이제는 집 앞 가까운 마트도 내가 운전해서 모셔다 드리는 게 편하다 하시고, 인터넷 뱅킹 하실 때마다 꼭 한 번은 내 이름이 큰 소리로 불린다. 더욱 중요한 건 무엇보다, 부모와 자식 간의 관계도 적당한 거리와 각자의 공간이 필요하다는 것. 당신들이 평생 이룬 삶을 건강하게 지키며 돌볼 때, 자식들도 감사와 안도를 하게 된다. 통제권 상실과 돌봄의 필요는 늦출수록 좋으니까. 결국 난 1년이 조금 지나 다시 집을 나왔다. 오랜만에 만난 엄마에게 슬쩍 물었다. “엄마, 우리 지금이 좋지?”

Copyright © 조선일보. 무단전재 및 재배포 금지.

- 北 “자력갱생은 불변의 정치 노선… 일시적 대응책 아냐”

- 중동 리스크 확산에 ‘中企 피해 대응 TF’ 가동

- 金총리, 이란 사태 관련 “위기 대응 체계 24시간 가동하라” 긴급 지시

- [오늘의 운세] 3월 2일 월요일 (음력 1월 14일 乙亥)

- 3000명에 1명 겪는 ‘척추이분증’…태아 줄기세포 치료 안전성 확인

- 손 덜덜 떨며 오열… 하메네이 사망 전하던 이란 앵커 눈물

- 이란 군사시설 인근 초등학교 148명 폭사... 美 “경위 조사 중”

- MBK 파트너스 수뇌부, 서울 한남동 저택 담보로 내놔

- 김주애, 김정은 사격대에서 단독 사격... 北 매체 공개

- “여성 시신 나체, 13년간 몰래 찍었다”… 日 경찰관 파면