어디서든 구르고 차이는 '돌멩이' 노동자의 눈물 [노동의 표정]

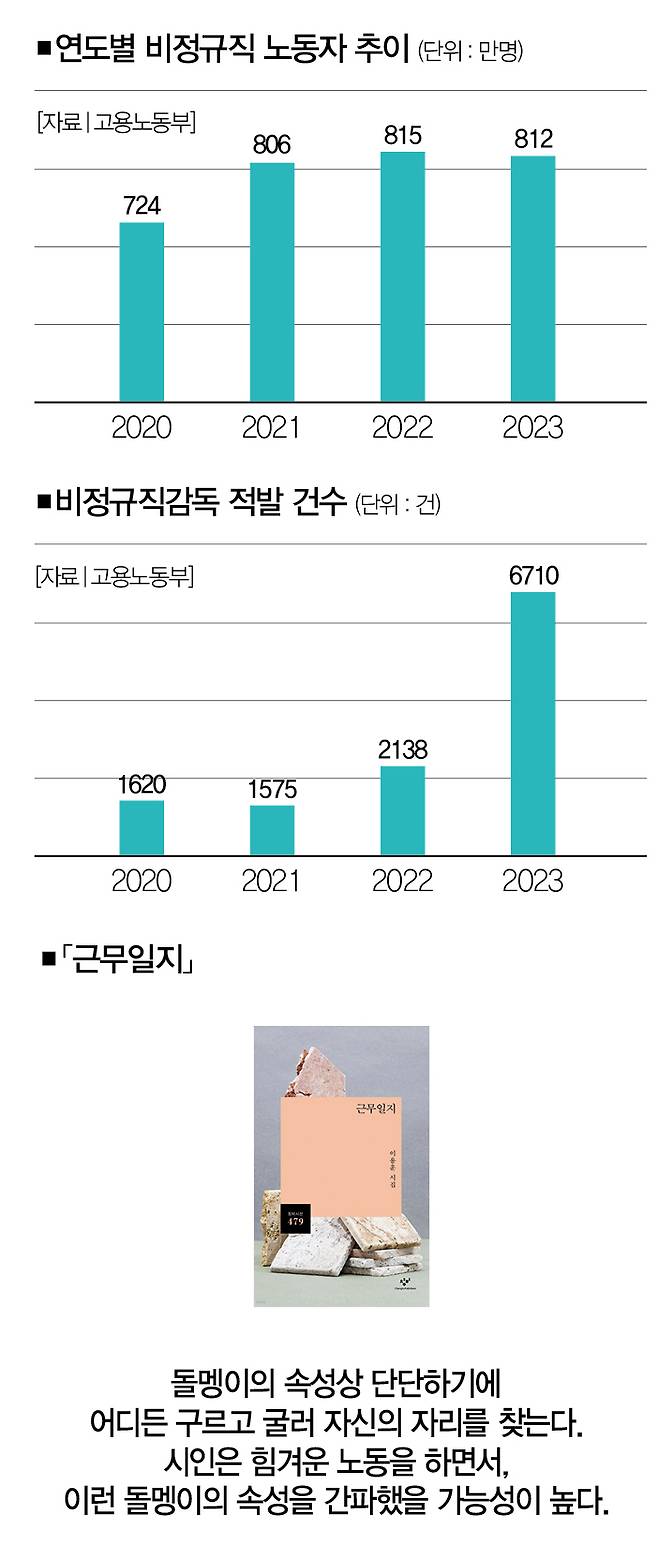

제3편 이용훈 시인의 「근무일지」

돌멩이처럼 살아온 시인의 환유

깨지고 사라지는 노동자의 애환

처절한 삶 속에서 ‘산다는 것’은

돌멩이는 어느 곳에나 가고 또 발에 차인다. 구를 수 있을 때까지 굴러 자기 자신의 자리를 찾는다. 이용훈 시인은 그런 돌멩이의 특성을 빌려 노동자의 삶을 말한다. 매번 달라지는 현장에서 버티고, 일하기 위해 새로 마련한 '임시 거처'에서 버티는 삶. 자기 자신의 쓸모를 증명하기 위한 누구라도 공감할 수 있는 그런 삶이다.

![처절한 삶 속에서 노동의 의미는 무엇일까. [사진=게티이미지뱅크]](https://img4.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202408/24/thescoop1/20240824132300369wvtu.jpg)

이용훈 시인의 시는 현장 노동자의 각진 목소리를 떠올리게 한다. 물고기가 낚시꾼의 낚싯대를 끌어당기는 것처럼, 현장의 언어로 독자를 힘껏 끌어당긴다. 그래서 우리는 독특한 그만의 손맛을 느낄 수 있다.

그렇다면 이 '맛'은 대체 어디에서 시작됐을까. 시집을 넘긴다. 형식적인 측면에서 시집은 환유換喩(어떤 사물을 그것의 속성과 밀접한 관계가 있는 낱말을 빌려 표현하는 수사법)의 속성을 지녔다.

그의 첫 시집 속 작품들이 환유의 메커니즘을 모두 품고 있는 것은 아니지만, 상당수 작품에서 환유의 형식을 내장한 채 목소리(언어)가 뚜벅뚜벅 굴러간다. 실제로도 시인은 환유의 세계관을 의식적으로 품은 듯하다.

그렇다면 환유가 대체 무엇이기에 시집이 이 세계관을 품고 걸어가느냐고 물을 수 있다. 환유는 '인접'의 형태로 이어지는 풍경이다. 서로 다른 두 시어가 이어지는 것이 아니라, 분리된 채 어울려 펼쳐진다. 그러니까 서로 다른 시어가 이질적인 감각을 뽐내며 하나의 그림을 완성하는 것이다.

이 말이 어렵다면 시인의 목소리를 직접 들어보면 좋을 것 같다. "코카콜라 맛있어 맛있으면 바나나 바나나는 길어 길면 젓가락 행진곡"('602호')이라고 했을 때, 독자들도 알고 있는 동요童謠처럼 유사성을 지닌 채 미끄러진다. 그는 이 방법론으로 자신의 시집을 건축했다.

그렇다면 직접적으로 미끄러지는 환유의 방식이 새로운 것인가. 그렇지는 않다. 정사민 시인의 '아직'처럼 이 방법론을 활용한 시인도 많고, 차성환 시인의 「오늘은 오른손을 잃었다」처럼 이 방법론으로 자신의 시집 한권 전체를 기획한 시인도 있다. 이용훈 시인은 후자다.

둘의 공통점과 차이점은 무엇일까. 가장 큰 차이는 시인이 품고 있는 '삶'이다. 이용훈 시인은 떠돌이 현장 노동자다. 당연히 접근이 유사하더라도 '차이'가 생길 수밖에 없다. 그렇다면 이용훈 시인이 구름처럼 흘러가야만 하는 이 방법론을 선택한 이유는 무엇일까. "말귀만 알아먹어도 끼니 걱정 안 한다 해서 돌고 돌았더니, 공사장서 굴러다니는 돌멩이 됐습니다."('당신의 외국어') 여기서 자신의 삶을 '돌멩이'로 표현하는 시인을 확인할 수 있다. 그는 작은 돌멩이처럼 살았다.

그렇다면 무슨 이유로 돌멩이를 끌어와 자신의 삶을 이야기하는 것일까. 돌멩이는 돌고 돈다. 돌멩이는 누군가에 의해서 발로 차여 굴러가기도 하고, 누군가가 힘껏 던질 때, '이곳'이 아닌 '저곳'으로 옮겨지기도 한다. 때론 깨지기도 하고 먼지처럼 사라지기도 한다.

하지만 돌멩이의 속성상 단단하기에 어디든 구르고 굴러 자신의 자리를 찾는다. 시인은 힘겨운 노동을 하면서, 이런 돌멩이의 속성을 간파했을 가능성이 높다. 왜냐하면 자신의 쓸모를 인정받을 수 있는 곳이라면 어디든 움직여야만 했던 것이 그의 삶(돌멩이)이었기 때문이다. 그래서 시인은 돌멩이를 자신과 비슷하다고 본듯하고, 돌멩이의 존재 양식을 자신의 정신적 무기로 활용한 것으로 보인다.

물론 시인의 의도를 말하는 건 나의 상상이고 몽상이지만 환유의 특징인 인접의 속성을 즐기며 활용한 것은 분명해 보인다. 그래서 그의 작품에는 시어가 구르는 것을 어렵지 않게 확인할 수 있다. 그러니 독자들은 시집의 의도에 따라 눈과 마음을 같이 굴려보면 좋을 것 같다.

하지만 여기서 고민해야 할 것은 "'돌멩이'와 같은 삶이 어디 시인의 삶 하나뿐이겠는가"다. 생각해 보면 자신의 쓸모를 증명해야 하는 대부분의 삶이 돌멩이처럼 살아가는 삶이지 않겠는가. 이런 상상까지 뻗친다면 이 시집이 지닌 보편성을 생각해 볼 수 있다.

내가 겪는 감각과 그의 경험이 같을 수 없기에, 이용훈의 첫 시집에서 만져지는 모든 살결을 온전히 느낄 수는 없다. 하지만 기억에 남는 두편의 시를 이야기해 보는 것은 무용하지 않다.

첫번째 시는 「미안한 노동」이다. 노동자가 노동자를 쳐다보며 부끄러움을 느끼는 장면이 담긴 작품이다. 일용직 노동자들은 일거리가 주어지면 출퇴근하는 것이 아니라, 자신이 머물던 장소를 떠나 거처를 찾는다. 그래서 이들은 임시방편으로 공사장 근처에 있는 저렴한 모텔을 두드린다. 물론, 일용직 노동자들만이 그런 것이 아니다. 일거리를 찾아 거처를 옮겨야 하는 대부분의 삶이 그렇다.

시인은 그곳에서 모텔 객실 관리자로 일한다. 말이 관리자이지 청소부나 다름없다. 청소야 하면 그만이지만, 한낮에 "스스로를 불사르고 활활 타올랐던 사람들"을 구석에서 바라보는 것은 힘겨운 일이다. 객실을 청소하고 용품을 관리해야만 했던 시인은 사장의 눈치를 보느라 이들에게 풍족한 대우를 해줄 수 없다.

그래서 더 미안하다. 그는 "당신"을 생각하면서 어찌할지 모른다. 중요한 것은 시인이 이런 마음을 품고 있는 사람이라는 사실이다. 이 감정을 '연민'이라고 부를 수 있고 '동정'이라고 볼 수 있겠다. 이 감정은 자신이 속한 세상에서 당신의 아픔을 온전히 느끼겠다는 각오와 무관하지 않다. 그러니 연민 속에서 재생되는 이 언어는 부질없는 '멋'과는 거리가 있다. 적어도 '나'만을 내세우지는 않는 것 같다.

![현장노동자는 매번 새로운 곳에서 자신의 쓸모를 입증해야 한다. [사진=뉴시스]](https://img1.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202408/24/thescoop1/20240824132303008kubx.jpg)

두 번째 시는 「나는 굶는다」이다. 자신을 자학하는 시다. 대체 무슨 이유로 자학하는지는 정확히 알 수 없지만, 그것이 지독한 현실이라는 것은 어렵지 않게 짐작할 수 있다. 방법은 역시나 환유의 형식으로 '자학'을 그려낸다. 그런데 자학의 풍경이 무엇인가 안쓰럽게 느껴진다. 주먹 쥐고 지금 정신 차리지 않으면 안 된다고 머리를 쥐어박으며 허벅지를 아프게 찌른다.

그는 말한다. "나의 나약함 내가 살아 있다는 사실의 가소로움과 노여움 이렇게 숨 쉬고만 있어도 어떻게 살아가야 할지 분노보다는 지금 몹시 짜증"('나는 굶는다') 난다고 말이다. 여기서 '짜증'은 현실에서 탈출하고 싶은 또 다른 욕망일 테다. 환유로 펼쳐지는 이 욕망의 언어가 왜 이렇게 아픈지 모르겠다.

무엇보다도 우리는 이런 욕망을 가슴 한편에 하나씩 쥐고 살아간다. 그는 이 마음을 과거에도 미래에도 지금도 경험해야 할 노동의 풍경으로 인식한다. 산다는 것은 무엇일까. 시인의 마지막 목소리는 "살아가십시오"('시인의 말')다.

문종필 평론가 | 더스쿠프

ansanssunf@naver.com

Copyright © 더스쿠프. 무단전재 및 재배포 금지.