쫓기는 네이버, 추월당한 다음…"AI 전환 골든타임 놓쳐" 경고등

━

위기의 토종 포털

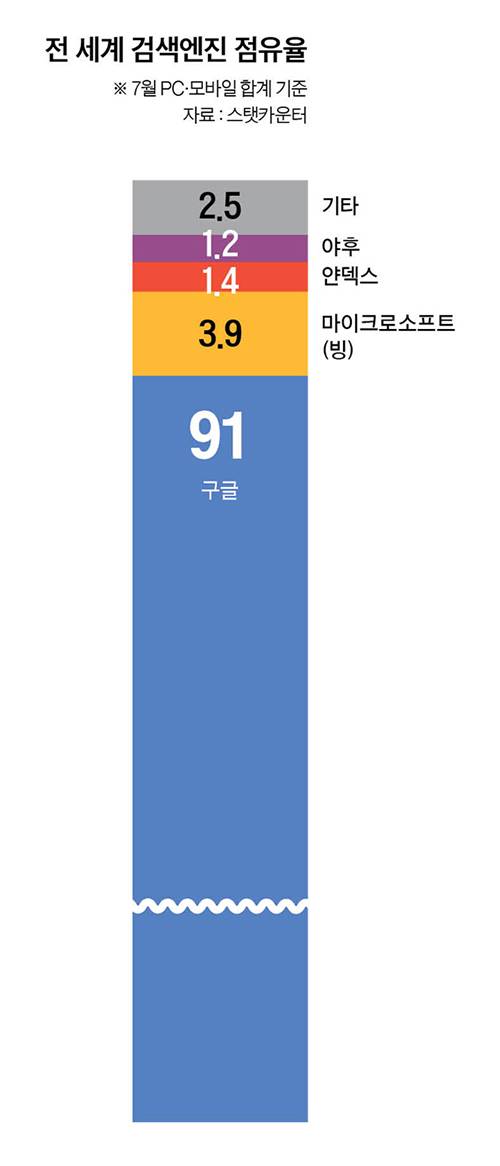

19세기 영국이 ‘해가 지지 않는 나라’로 불렸다면, 21세기 디지털 세상에선 구글 제국의 낮과 밤이 따로 없다. 통계조사기관 스탯카운터에 따르면, 7월 기준 전 세계 91%가 구글 검색 망으로 연결돼 있다. 지역별로는 구글이 유럽 검색 망의 91.3%, 아시아의 90.9%, 아프리카에선 96.6%를 지배한다. 전 세계가 구글의 디지털 세상에서 정보를 얻고 답을 찾는 셈이다.

‘구글 천하’에서 자국 검색엔진이 의미 있는 영향력을 가진 국가는 전 세계 3곳에 불과하다. 사실상 정부가 구글 침투를 막고 있는 중국과 러시아, 그리고 한국이다. 이 중 러시아 얀덱스는 지난달 사업을 포기하고 자산을 러시아 컨소시엄에 넘기는 절차를 마무리했다. 얀덱스는 1990년대 후반 나스닥에 상장하며 ‘러시아의 구글’로 불렸지만, 우크라이나와의 전쟁 여파로 인터넷 공간의 통제권이 러시아 정부로 넘어갔다.

10대 85% “유튜브 활용 정보 탐색”

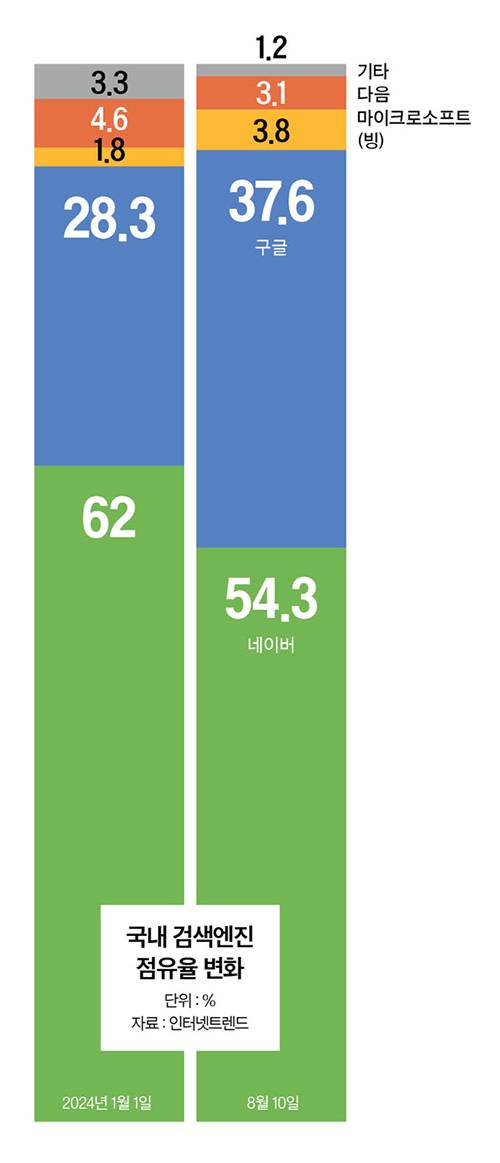

문제는 네이버와 다음이 버티는 국내 검색시장에서 구글과 빙의 영향력이 날로 커지고 있는 것이다. 구글과 빙의 점유율을 합치면 41.4%다. 두 회사의 합산 점유율은 8월 들어 일일 기준 40%를 지속적으로 넘어섰다. 카카오의 다음은 이미 빙에도 따라잡혔다. 검색엔진으로서 존재감이 약해진 다음은 ‘야후처럼 사라지는 게 아니냐’는 위기론마저 나오고 있다.

국내 포털의 ‘신뢰도’도 약화하고 있다. 네이버는 2002년 ‘네이버 지식iN’, 2003년 네이버 블로그와 네이버 카페 서비스를 내놓으며 다양한 정보와 커뮤니티 제공으로 국내 검색시장의 최강자가 됐다. 그러나 이제는 과도한 광고와 연계된 블로그와 카페글 등이 검색 신뢰도를 낮췄다는 비판에 직면해있다. 신뢰도가 최우선인 전문지식 검색에선 네이버가 구글에 크게 밀린다는 진단도 나왔다. 지난해 디지털 마케팅 플랫폼 나스미디어에 따르면 ‘전문·학술 자료 검색 시 구글을 선호한다’는 이용자(16.8%)는 네이버(8.7%)보다 2배 가까이 많았다.

지난 파리 올림픽 중계방송의 하이라이트 콘텐트 선호도 역시 1위가 유튜브(57%), 2위가 네이버(20%), 3위가 인스타그램(8%)이었다. 김현경 서울과기대 교수는 “플랫폼에서 이동 자체가 쉽고 비용이 들지 않기에 더 재미있고, 즐거운 서비스를 찾아 즉각 이동하는 멀티호밍(다수 플랫폼을 이용하는 현상)이 대세”라며 “국내 포털에서 다른 서비스로 이동했다면 그만큼 검색 효용성이 낮아졌다는 방증”이라고 말했다.

규제 리스크도 발목을 잡고 있다. 현재 공정거래위원회는 플랫폼을 규제할 이른바 ‘플랫폼법’을 추진 중인데, 토종 기업 역차별만 낳을 것이라는 우려의 목소리가 크다. 포털 때리기와 규제 리스크가 시장을 옥죄면서, 플랫폼 생태계는 점점 생기를 잃어가고 있다. 신규 채용도, 신규 투자도 말라가고 있다. 올해 카카오는 신입 공채를 진행하지 않았다. 규제보다 국가적 지원이 절실하다는 목소리가 높다. 미국의 AI 개발업체인 AIPRM은 한국이 미국의 AI 기술을 따라잡기까지 약 447년이 필요하다고 예상했다. 규제 리스크에 몸을 사리는 사이 “AI 전환 골든타임을 놓칠 수 있다”는 경고음이 들려온다. 이대호 성균관대 교수는 “한국은 세계에서 거의 유일하게 자국 플랫폼이 경쟁력을 갖춘 곳으로 규모를 확대하고 해외 진출을 돕는 방향의 장려 정책이 필요하다”고 강조했다.

배현정 기자 bae.hyunjung@joongang.co.kr

Copyright © 중앙SUNDAY. 무단전재 및 재배포 금지.