베니스 '예술의 물결'은…이방인을 품고 흐른다 [제60회 베네치아 비엔날레]

바스러질 듯 붉은 벽돌 건물과 그 아래를 흐르는 에메랄드빛 좁은 운하. 이 운하를 오르내리는 아치형 다리 밑엔 검은 초승달이 지난다. 그 초승달(곤돌라) 위 곤돌리에는 줄무늬 셔츠를 입고 꼿꼿이 선 채, 노를 유유히 젓는다. 물의 도시, 한때 유럽 해상 무역의 중심지로 유럽 최고의 부를 누렸던 베네치아에 대한 오랜 상징들이다.

베네치아를 여행한 뒤 운하와 곤돌라만 떠오른다면? 미안하지만, 그 여행은 잘못됐다. 베네치아는 조선술과 항해술의 세계 중심이었고, 동시에 1000년 넘게 수많은 예술가가 사랑한 곳이었다. 유럽의 다른 어떤 도시도 베네치아만큼 풍부한 예술적 전통을, 제한된 공간에 그렇게 많이 품고 있는 도시는 없다. 베네치아를 상징하는 최고의 미술관 아카데미아, 베네치아 학파의 그림 400여 점을 소장하고 있는 퀘리니 스탐팔리아는 물론 피노컬렉션, 페기 구겐하임 등이 가까이 모여 있다. 틴토레토, 티치아노 등 이탈리아 거장의 명화와 르네상스-바로크 건축이 흔한 베네치아의 진짜 매력은 2년마다 열리는 베네치아 비엔날레 미술전 기간에 그 빛을 최대로 발산한다.

129년 전 시작된 비엔날레의 원조이자 세계에서 가장 웅장한 이 행사는 시대의 고민을 현대미술을 통해 던지고, 예술로써 전통과 현재를 연결한다. 각 나라는 국가관(파빌리온)을 세워 ‘예술계의 올림픽’에 출전하고, 갤러리와 미술관은 그야말로 ‘이를 갈고’ 전시회를 마련한다. 120여 개의 섬 곳곳마다 축제다.

4월 20일 개막해 11월 24일까지 장장 7개월간 열리는 제60회 베네치아 비엔날레를 미리 가봤다. 열흘 동안 수천 명의 전 세계 예술계 인사와 모여 올해의 대주제 ‘외국인은 어디에나 있다’를 논했다. 개막한 전시만 300여 개. 좁디좁은 골목길을 헤매야 하는 낯선 도시에서 한국 작가의 이름을 마주할 때마다 반갑고 벅찼다. 빌럼 드 쿠닝, 쩡판즈 등 30여 개의 대규모 전시를 감상하고도, 돌아오는 길은 내내 짙은 아쉬움뿐이다.

알프스 끝자락과 아드리아해 사이, 바다를 운하에 연결시키는 초현실적인 방식으로 자연을 정복한 베네치안들. 문명을 거슬러 불편을 감수하며 그 유산을 이어가는 강인한 모습에서 돌로미티 산맥의 만년설을, 세상 모든 예술가에게 문을 활짝 여는 태도에서 아드리아해의 원대함을 보았다.

직물은 '어머니들의 유산'…거대한 전시홀은 마치 자궁과도 닮았다

뉴질랜드 사상 첫 황금사자상 여성 작가 그룹 '마타아호 컬렉티브'

16세기 낡은 조선소 건물

오세아니아 전통 직물로 꾸며

"어머니 품 같은 우주적 쉼터"

황금사자상 수상 호주국가관

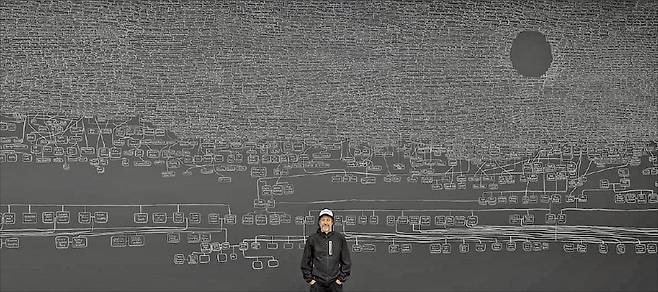

칠판 가득 원주민 가계도

"잊혀진 이름들 기록"

마오리족 마타아호 컬렉티브는 갤러리 공간을 시적으로 가로지르는 빛나는 끈으로 엮은 구조를 만들었다. 어머니의 품처럼 우주적인 쉼터다. 장대한 스케일과 독보적인 창의성은 혼자가 아니라 집단이어서 가능했다.

세계 최대 미술 축제인 베네치아 비엔날레 129년 역사상 처음으로 최고상을 오세아니아가 휩쓸었다. 지난 20일 낮 12시 이탈리아 베네치아 비엔날레 재단은 제60회 미술전 공식 개막과 함께 올해 황금사자상 수상자로 뉴질랜드 마오리족 여성 작가 그룹 ‘마타아호 컬렉티브’를 호명했다. 참가국에 주어지는 국가관 황금사자상은 호주관에 돌아갔다. 작가는 호주 토착민 출신인 아치 무어(54)였다. 뉴질랜드와 호주가 베네치아 비엔날레에서 황금사자상을 거머쥔 건 역사상 처음이었다.

올해 ‘외국인은 어디에나 있다’를 주제로 최초의 남미 출신 예술감독 아드리아노 페드로사가 지휘봉을 잡고, 그동안 미술계에서 소외됐던 주제와 작가를 집중 조명한 만큼 수상자 명단에서 이변은 없었다. 2년 전인 지난 비엔날레 때 사상 최초로 여성 흑인 작가(시몬 리)가 황금사자상을 받은 것과 비슷한 맥락이다.

오세아니아 원주민이 던진 메시지

마타아호 컬렉티브는 뉴질랜드 마오리족 여성 네 명으로 구성된 작가 그룹이다. 황금사자상을 받은 네 명은 옛 조선소 대형 건물을 개조한 아르세날레 전시장 입구 홀에 전시 공간을 가로지르는 대형 섬유 설치 작품을 선보였다. 마타아호 컬렉티브는 “어머니에서 어머니로 이어지는 직물의 전통은 마치 자궁과 같은 인류의 피난처”라고 했다. 여성 작가 그룹(사진)은 에레나 베이커(테 아티아와 키 와카롱고타이, 응아티 토아 랑아티라), 사라 허드슨(응아티 아와, 응아 투호), 브리짓 레웨티(응아티 랑기누이, 응아티 테 랑기), 테리 타우(랑기타인 키 와이라라파) 등이다. 심사위원단은 이들에게 상을 수여하면서 ‘빛나는, 시적인, 눈부신’ 등의 표현을 사용했다.

“마오리족 마타아호 컬렉티브는 갤러리 공간을 시적으로 가로지르는 빛나는 끈으로 엮은 구조를 만들었다. 어머니의 품처럼 우주적인 쉼터다. 장대한 스케일과 독보적인 창의성은 혼자가 아니라 집단이어서 가능했다. 벽과 바닥에 드리워진 눈부신 그림자 패턴은 선조들의 기법과 제스처를 떠올리게 한다. ”

“베네치아 운하의 물이 전 세계로 향하듯”

국가관 황금사자상을 받은 호주 국가관은 무어의 ‘키스와 친척(Kith and Kin)’(2024)을 선보였다. 검은색 칠판으로 뒤덮인 전시장에 흰 분필로 빼곡히 그려 넣은 건 6만5000년에 걸친 가계도. 작가는 수개월에 걸쳐 호주 원주민의 역사를 그려 넣었다. 이 가계도는 이름 없는 통계가 아닌, 인류 누구나 모두 연결돼 있다는 사실을 일깨운다는 점에 주목했다. 전시장은 시종일관 차분하고 조용했다. 중앙에는 물 위에 섬처럼 구조물을 띄우고 공권력에 희생당한 호주 원주민의 부검 조서를 일부 수정한 500개의 문서 더미가 놓였다.

무어는 “베네치아의 운하를 통해 흘러나간 물은 전 세계로 흘러 호주를 감싸고, 나아가 지구 모두를 연결한다”며 “원주민의 가계도에선 모든 생명이 거대한 관계망 속에 있다”고 말했다. 그는 또 “호주 안엔 고유한 전통을 지닌 250개의 나라가 있다”며 “원주민과 비원주민이 하나가 될 수 있는 방법을 고민했다”고 덧붙였다.

심사위원단은 “호주관은 수천 명의 잊힌 이름들을 기록해 강렬한 미학과 서정성, 가려진 과거에 대한 상실감을 동시에 선사했고, 마타아호 컬렉티브는 마오리 선조들의 눈부신 기법을 미래에 전승할 수 있는 가능성을 보여줬다”고 평했다. 60주년을 맞은 올해 베네치아 비엔날레 미술전 수상 경쟁은 그 어느 때보다 치열했다.

미국관은 체로키 인디언계 작가 제프리 깁슨을, 영국관은 가나 출신으로 30년 넘게 이주민과 소외된 사람의 이야기를 영상으로 기록해온 존 아캄프라 등 유명 예술가를 내세웠다.

다리밑 20개 언어 네온사인, 무슨 뜻일까?

낯선 글자 뜻은 하나 '이방인을 포용하자'

‘Foreigners Everywhere’(영어), ‘Stranieri Ovunque’(이탈리아어), ‘處處都都是外人’(중국어 번체자)….’

이탈리아 베네치아 북동부의 아르세날레. 한때 조선소로 사용됐던 이곳의 어두운 다리 밑을 20개 언어로 적힌 색색의 네온사인이 환히 비췄다. 언어는 달라도 뜻은 같다. 지난 20일 공식 개막한 제60회 베네치아 비엔날레의 대주제인 ‘외국인은 어디에나 있다’라는 뜻이다.

이 작품들은 현대 미술계의 가장 논쟁적인 작가 중 한 명인 ‘클레어 퐁텐(Claire Fontaine)’이 설치했다. 2004년부터 제작해온 ‘외국인은 어디에나 있다’ 시리즈는 올해 비엔날레 주제로 채택되며 베네치아 전역을 수놓았다. 양대 행사장인 아르세날레 공원 입구와 자르디니 센트럴 파빌리온(본전시장)은 물론 외딴 여성 교도소에까지 이들의 손길이 닿았다. 빨강과 노랑, 파랑, 초록 등 여러 형광색으로 이뤄진 낯선 글자들은 ‘이방인을 포용하자’는 메시지를 전한다. 풀어서 설명하면 이렇다. 단단한 유리로 만들어진 네온사인들은 글자 모양에 따라 부드럽게 구부러진 모습을 한다. ‘나와 다른 존재’들을 향해 굳게 닫힌 마음도 유연하게 열릴 수 있다는 희망을 내포한 셈이다.

클레어 퐁텐은 실체가 없는 작가다. 엄밀히 따지면 사람이 아닌 허구의 존재다. 두 명의 ‘조수’를 자처하는 이탈리아 이론가 풀비아 카르네발레와 영국 미술가 제임스 손힐 부부가 클레어 퐁텐의 이름을 내걸고 활동할 뿐이다. 그 이름엔 여러 의미가 있다. 영어로 ‘맑은 샘’이자, 프랑스의 대중적인 문구 브랜드의 이름이기도 하다. 소변기를 뒤집어 놓고 ‘샘(Fountain·1917)’이란 제목을 붙인 현대 미술의 아버지 마르셀 뒤샹한테서 따온 표현이기도 하다. 뒤샹이 기성 제품을 예술로 승화했듯, 클레어 퐁텐은 동전과 네온사인, 깃발, 벽돌 등 ‘레디 메이드’(기성품) 사물을 활용한 작품을 선보인다.

베네치아=김보라/안시욱 기자 destinybr@hankyung.com

Copyright © 한국경제. 무단전재 및 재배포 금지.

- [단독] 박보영, 이나영 자리 꿰찼다…맥심, 모델 전격교체 이유

- "집에 있는 '이것' 다 팔았어요"…순식간에 100만원 번 비결 [이슈+]

- "한 달 전엔 7억이었는데 오늘 갔더니…전셋값이 미쳤네요"

- 알고보니 '노다지'…"서울도 아닌데 올랐다" 땅주인들 환호

- "알아서 돈 굴려준대" 직장인 사이 인기폭발…뭉칫돈 몰렸다

- 하이브 "민희진 거짓말 열거하기 어려워…답할 가치 없다" [공식입장]

- '필드에 등장한 미녀'… 인형이라고 해도 믿겠네~

- 친명 개그맨 서승만, 조국 정조준…"참 서운하네요" 무슨 일?

- "최수종, 등신대처럼 서있더라"…하희라 공연장서 생긴 일

- 기안84 '우기명 랩핑카'…폭발적 반응 터지더니 결국