벨기에 브뤼셀역에서 소매치기를 당했다

[최여정의 다정한 안부]

잃어버리고 헝클어져도 대부분 제자리로 돌아온다

지갑을 잃어버렸다. 평상시에는 휴대폰 케이스에 달랑 카드 한 장 넣고 다니는데, 신분증이 필요해서 지갑을 챙겨 나갔다가 잃어버린 것이다. 소셜미디어에 사연을 올리니 댓글이 주렁주렁 달린다. 그중 유용한 정보 하나. “로스트 112에 올려보세요, 저도 바로 찾았어요.” 검색해 보니 경찰청에서 운영하는 유실물 통합 포털이다. 습득물 사진을 한참이나 뒤졌지만 없다. 일단 나도 ‘파란색 카드 지갑’이라는 제목으로 분실물 신고를 해두었다.

그런데 어째 댓글 내용이 다 비슷하다. “한국 사람들, 남의 물건에 손 안 대요.” 정말 그렇지 않나. 일상 생활을 하며 물건을 잃어버릴까 걱정하는 순간은 의외로 드물다. 지하철 소매치기, 오토바이 날치기도 슬그머니 사라진 지 오래다. 외국인 친구들은 보고도 믿지 못한다. 카페의 빈 책상마다 주인 없이 펼쳐져 있는 성능 좋은 노트북들, 집 앞에 며칠이고 그대로 놓여 있는 택배 물건들.

정작 우리는 선진국이라 불리는 유럽 대도시 여행을 떠날 때마다 소매치기를 걱정한다. 고쟁이에 주머니 꿰어차듯 여권이나 현금을 챙기는 것을 보고 속으로 웃었다. 출장과 여행으로 수도 없이 다니던 해외 도시들, 그리고 1년간 런던에 머무르는 동안 단 한 번도 무언가를 잃어버린 적이 없었기 때문이다. 간수를 잘 못해 잃어버리는 건 본인들 책임이지 했다. 그런 내 비아냥을 누가 들었는지 된통 벌을 받은 일이 있다.

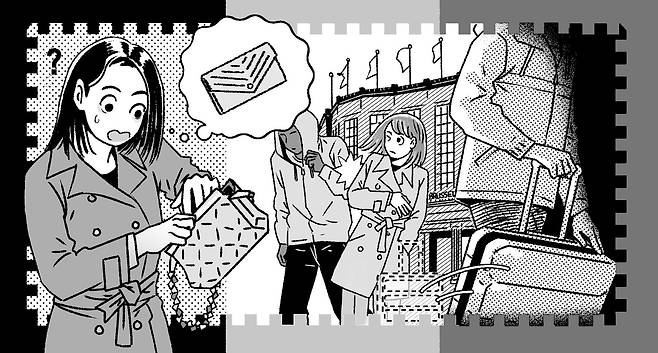

10여 년 전, 벨기에 브뤼셀 기차역. 벨기에 한국 문화원 초청으로 다큐멘터리 상영회를 마치고 네덜란드 암스테르담으로 가는 기차를 기다리고 있었다. 그곳에서 남은 출장 일정을 마무리하고 이틀 후 서울로 떠나야 했다. 시간은 저녁 7시, 기차 도착 시간 10분 전. 오른쪽 어깨엔 가벼운 핸드백 하나, 왼손에는 28인치 캐리어 손잡이를 단단히 쥐고 있었다. 그런데 뭔가 이상했다. 30여m 옆 난간에 비스듬히 기대 선 50대의 남자. 브라운 울 재킷을 입고 신문을 들고 있는 남자는 신문을 읽지 않았다. 나를 보고 있었다.

마침 전화가 울렸다. 트렌치코트 주머니 안에 넣은 휴대폰을 찾으려고 왼손에 쥐고 있던 캐리어에서 손을 뗀 것은 몇 초의 찰나였다. 순간 20대 흑인 청년이 나를 밀치며 지나간다. 몸의 균형을 잃고 시선을 놓쳤는데, 캐리어가 없다. 눈앞에서 벌어진 일이지만 믿을 수가 없었다. 옆을 보니 50대 남자도, 흑인 청년도 감쪽같이 사라졌다. 아차, 2층 플랫폼에서 1층 대합실로 내려가는 계단으로 도망쳤구나. 말로만 듣던 2인조 절도범이었다. 흑인 청년이 내 몸을 가리는 동안 50대 남자가 캐리어를 가져간 것이다. 아! 이런, 여권!

캐리어에 여권이 있었다. 플랫폼으로 기차는 들어오고 있는데, 여권이 없으니 국경을 넘는 기차를 탈 수 없다. 허둥지둥 경찰서를 찾기 시작했다. 어느새 짙은 어둠이 내리고 있었다. 한참을 헤맨 후에 경찰서 입구로 들어가니 문 앞에 서서 수다를 떨던 경찰관 두 명이 무슨 일이냐고 묻는다. 그리고 하는 말이 “캐리어 다시 못 찾아요. 혹시 여권도 있었으면 빨리 대사관 가서 다시 신청해요. 사진 바꿔서 바로 팔아버렸을 거예요.” 기가 막혔다.

시간은 어느새 밤 9시가 다 되어가고 있었다. 누군가의 도움이 간절히 필요했다. 그때 떠오른 사람이 문화원 담당 직원 상우씨. 전화를 한 지 20여 분 만에 상우씨가 경찰서에 나타났다. 능숙한 프랑스어로 경찰과 한참을 얘기하며 잃어버린 물건에 대한 조서를 쓰고 경찰 확인증까지 받아서 건네더니 “나중에 여행자 보험 청구할 때 필요할 테니 챙겨두라”고 한다. 그러고는 서둘러 차에 태운다. “너무 놀라셨죠? 브뤼셀역이 유럽 주요 도시가 연결되는 교차로 같은 곳이어서 도둑이 극성을 부려요. 외국인 여성 혼자 있으니 표적이 된 거예요. 이제 다 괜찮아요. 30분이면 대사관에 도착할 테니 조금 쉬세요. 당직 직원이 나와서 긴급 여권 처리를 해주실 거예요.” 울상으로 사진을 찍고 10여 분 뒤, 정말 낱장짜리 여권을 손에 쥐었다. 상우씨는 문화원의 배려로 예약한 숙소로 나를 안내했다. 깨끗하고 하얀 침대 커버, 화장대 위의 스탠드에서 번지는 따뜻한 주홍색 불빛을 보니 그제서야 참았던 눈물이 핑 돌았다. 너무 힘든 하루였지만, 기적처럼 모든 일들이 제자리로 돌아왔다.

서울로 돌아와 상우씨에게 긴 문자를 남겼다. 다시 만나지는 못했다. 여러 날이 지나갔다. 우리는 가끔 소셜미디어로 서로의 안부를 물었다. 어느 날 눈에 띈 보드라운 금발 곱슬머리에 상우씨의 친절한 미소를 닮은 아기 사진. 그 사이 상우씨는 브뤼셀에서 만난 연인과 결혼을 하고 아이를 낳았다고 했다. 그리고 문화원을 나와서 꿈을 이루는 중이라고 했다. “그게 뭐예요?” “튀르키예에서 식당을 열었어요.” 세상에, 튀르키예라니. 한 번도 가보지 못한 그곳에 가고 싶어졌다. 상우씨의 예쁜 아기가 너무 보고 싶어졌다.

아, 잃어버린 지갑은 2주 만에 찾았다. 서대문 경찰서라며 지갑을 찾으러 오라는 전화를 받았다. 정말 한국 사람들, 남의 물건에 손 안 댄다. 때론 모든 것이 헝클어져도, 대부분 제자리로 돌아온다.

Copyright © 조선일보. 무단전재 및 재배포 금지.

- 신태용의 인니, 이라크에 패해 파리 직행 실패...기니와 플레이오프

- 애플, 1분기 아이폰 매출 10% 줄어...“곧 AI 발표 할 것”

- 200개 뼛조각 맞췄더니 나타난 얼굴…7만5000년 전 40대 여성이었다

- [속보] 이라크 이슬람조직, 이스라엘 텔아비브 미사일 공격

- [더 한장] 약속 장소로 서울 도심이 어려운 이유는

- 고가 청소기 기능 다 넣었는데 10만원 대, 25만대 히트

- 김학균 “미국 주식 10년 불패 종말 가까워, 다음 주자는...”

- 바람 솔솔 통하면서 경추 받쳐줘 숙면 유도하는 베개

- 뇌 건강 인지력 개선, CJ 메모리 메이트 특가 공구

- 샤워하면서도 쓸 수 있는 3만원 대 방수 전기 면도기