[이동국의 우리문화 들배지기] 예술관광의 활로 찾기

관광과 예술은 바늘과 실이다. 최근 정부는 수출 부진을 내수 진작으로 타개하고자 국내 관광 활성화 정책을 펴고 있다. 기획재정부에서 600억원의 재정 지원과 함께 6월을 ‘여행 가는 달’로 정해 숙박 쿠폰에다 KTX 할인 등 지원에 나섰다. 하지만 이것은 단기미봉책인 데다 효과도 별로다. 보도에 따르면 음식·숙박·여행 등 서비스업 생산이나 국내 소비가 오히려 줄었다.

올해 1분기 여행수지는 32억3500만달러 적자로 3년 반 만에 최대치다. 1분기 한국 방문 외국인은 170만명이지만, 해외로 나간 한국인은 500만명에 육박한다. 국내 관광 침체 이유는 말 그대로 ‘볼 것이 별로 없기’ 때문이다. 장기적인 해결책은 기존 명승지 관광에다 예술을 곱하는 것밖에 없다. 이제 지방과 중앙 정부의 협력 아래 ‘예술관광’으로 그 체질과 패러다임을 국가가 나서 확 바꿀 때다.

지금 서울은 서양예술 천지다. ‘영국 내셔널 갤러리 명화’(국립중앙박물관), ‘라울뒤피’(예술의전당·더현대), ‘에드워드 호퍼’(서울시립미술관), ‘마우리치오 카텔란’(리움), ‘피카소와 20세기 거장들’(마이아트뮤지엄) 등 해당 분야 최고 전문 학예사의 큐레이팅에다 걸작들로 구성된 블록버스트급 전시만 해도 차고 넘친다. 연일 매진사례에다 한국 관객들의 혼을 쏙 빼놓는 ‘예술관광’의 정수들이다. 이렇게 동에서 서로 전복된 한국 예술 현장은 식민지 서구화 100년에 걸친 서양예술 교육의 당연한 성과다.

문제는 여기에 맞짱 뜨는 한국 학예사들이 기획한 동양 예술품 걸작전이 없다는 것이다. 이 또한 서구예술 잣대로 우리를 잰 결과 우리의 아름다움을 우리 스스로 몰라본 결과다. 여기서 분명한 것은 한·중·일에 서구 미술과 대등한 고격의 서화·불화·서지·도자·공예의 마스터피스(걸작) 또한 차고 넘친다는 사실이다. 한국만 해도 유네스코 기록유산을 18개나 보유하고 있다. 이는 중국과 일본에 앞선 세계 5위 기록이다. 특히 활자·한글·추사 김정희의 민화와 같은 문자 유물은 독보적인 한국 예술관광의 100년 먹거리다.

현재 한국은 1000개가 훨씬 넘는 박물관·미술관에다 1만명에 못 미치는 학예사를 보유하고 있다.

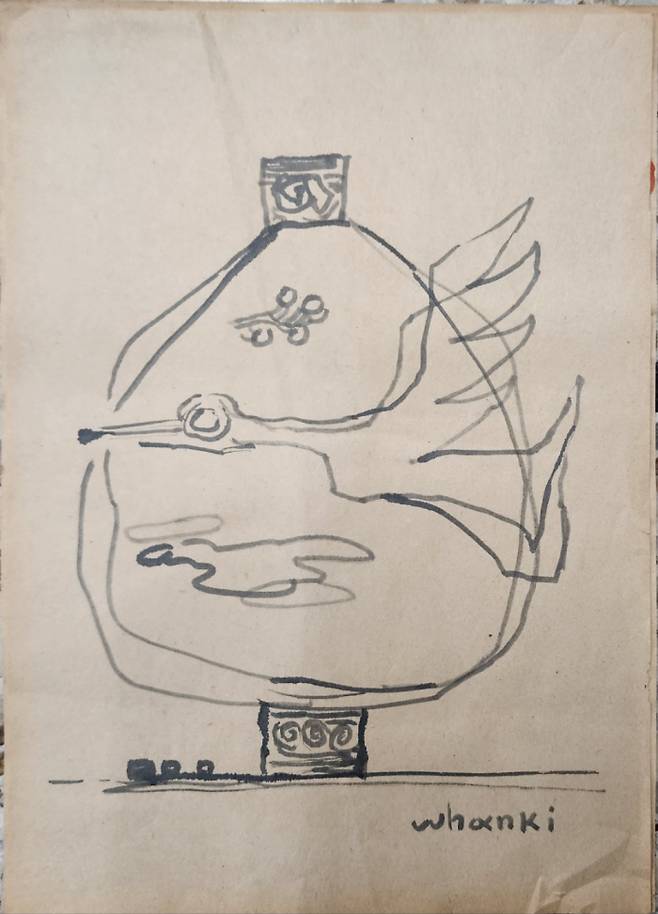

문제는 부실한 프로그램에다 이른바 ‘킬러 콘텐츠’가 없다는 점이다. 이응로·김환기·백남준 같은 거장이 동서고금을 종횡으로 관통하는 작품을 해내듯 이제는 서구 미술까지 녹여낸 진보된 전시를 ‘발명’해낼 때다. 예컨대 김환기 예술의 본질은 조선 백자의 형태·문양·빙열은 물론 그 정신을 현대미감의 점획과 컬러로 해체해 우주로 확장해낸 데에서 구해지듯(그림) 전시 또한 내재와 외래의 융합으로 업그레이드되어야 할 때다. 그래야 한국이 세계 예술의 수신지에서 발신지로 대전환되고, 경제와 정치도 선진으로 도약한다.

한국 큐레이터 역사는 30~40년으로 짧다. 이들에 대한 인식 또한 사회적으로 크게 부족하다. 병원에 비유하면 심한 곳은 원무과 직원이 응급실·중환자실 수술을 하고 있는 격이지만 본래 그런 줄로 안다. 교육·전시·작품보존·아카이브 업무 분화도 제대로 안 되어 있다. 전시에 있어 작품의 연구·감정은 학예사의 존재 이유이지만 남의 손에 맡겨져 있다.

‘예술관광’ 주체로서 큐레이터는 판검사나 의사보다 전문성이 요구된다. 하지만 전문적인 재교육 제도도, 기관도 없는 한국에서 이들은 ‘뮤지엄의 꽃’이 아니라 ‘머슴’이다.

이런 문제는 일회성 관광 활성화 지원 예산 600억원이면 충분히 해결하고도 남는다. 한국 관광 100년 먹거리는 전국 곳곳에 있는 1000개 뮤지엄의 1만명 예술전사가 ‘전시의 꽃’을 피워낼 때 만들어진다.

이동국 예술의전당 수석큐레이터

Copyright © 경향신문. 무단전재 및 재배포 금지.

- [속보]장동혁 “결의문 107명 진심만 봐달라, 내부 갈등 끝내야”…후속 조치 사실상 거절

- 이란, 호르무즈에 기뢰 부설 시작했나…트럼프 “기뢰부설함 10척 완파, 설치했다면 즉각 제거하

- [단독]‘성추행 의혹’ 장경태 “고소인 거짓말탐지 해달라”…수사심의위 요청

- 이 대통령, 리더십 분석해보니···‘일 잘알’ ‘행정가형’ 돋보이지만 '1인 집중' 리스크 우려

- 침대 밖은 위험해!···10명 중 6명은 “수면 외 목적으로도 활용”

- 성수동 ‘핫플’에 화장실 자발적으로 개방한 건물주들···성동구 “휴지 지원”

- 김동연, 경기지사 연임 출사표···민주당 경선 후보 등록, 12일 안양역서 출마 선언

- “공장 돌릴수록 적자” 유가 직격탄 맞은 ‘국내 3대 석유화학단지’ 문 닫을 판

- “끝났다” “이제 시작”···실시간 바뀌는 전쟁 목표에 트럼프 행정부 ‘자아분열’ 심화

- 고흥 굴 양식장 ‘착취 의혹’에···“브로커·고용주가 이주노동자 강제출국 시키려했다”