[최완규의한·미동맹사] 미국의 애치슨 라인 발표와 한·미 ‘상호방위원조협정’ 체결

전체 맥락을 이해하기 위해서는 본문 보기를 권장합니다.

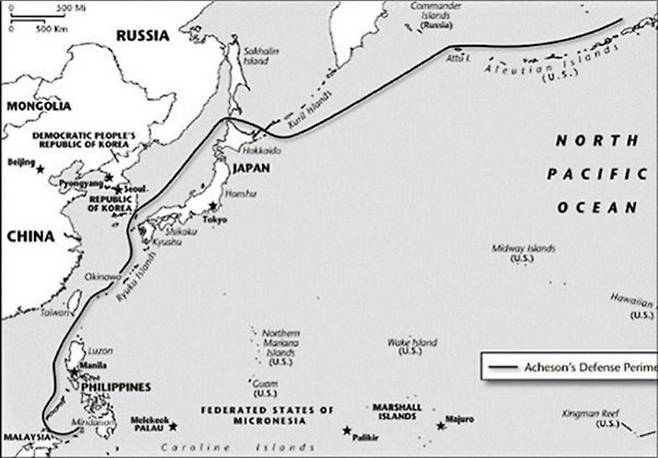

1947년 11월 초, 조지 캐넌 미국 국무부 정책기획국장은 조지 마셜 국무장관에게 "한국은 전략적 중요성이 없으므로, 우리의 주요 임무는 위신에 손상이 가지 않게 철수하는 것"이라고 조언했다.

1950년 1월26일 한·미 양국은 상호방위원조협정과 주한 미국군사고문단협정을 체결했고, 3월 국회에서 인준했다.

전쟁 전 미국 정부는 군사고문단 설치와 군사 원조로 한국의 방어가 가능하다고 믿었고, 한국 정부도 협정 체결에 고무됐다.

이 글자크기로 변경됩니다.

(예시) 가장 빠른 뉴스가 있고 다양한 정보, 쌍방향 소통이 숨쉬는 다음뉴스를 만나보세요. 다음뉴스는 국내외 주요이슈와 실시간 속보, 문화생활 및 다양한 분야의 뉴스를 입체적으로 전달하고 있습니다.

1949년 6월29일 주한미군은 군사고문단 500여명만 잔류시키고 철수를 완료했다. 주한미군사령부는 해체됐고, 한국 정부는 국군을 지휘하게 됐다.

1949년 후반 한반도 주변 국제 정세가 급격히 변화하며 불안감이 고조됐다. 같은 해 9월 소련은 원자폭탄 개발에 성공했고, 10월에는 중국 공산당이 중국 본토를 장악했으며, 연말에는 마오쩌둥이 모스크바를 방문해 ‘중·소 우호동맹상호원조조약’을 체결했다.

한국은 소련이 지원하는 북한의 무력에 대항해 스스로를 방어할 뿐 아니라, 세계 반공 전선의 동아시아 전초 기지로서 전략적 역할을 수행한다는 논리로 미국에 군사 원조를 요구했다.

1950년 1월26일 한·미 양국은 상호방위원조협정과 주한 미국군사고문단협정을 체결했고, 3월 국회에서 인준했다. 전쟁 전 미국 정부는 군사고문단 설치와 군사 원조로 한국의 방어가 가능하다고 믿었고, 한국 정부도 협정 체결에 고무됐다. 그러나 상호방위원조협정은 전후 한·미동맹과 같은 군사적 동맹이 아니라, 경제 지원과 군사 원조에 지나지 않았다. 방위원조협정은 경제적 부흥이 국제 평화에 필요하다는 인식 아래 수립된 협정으로 군사 동맹과는 거리가 먼 것이었다.

최완규 육사 외래교수·경제사회연구원 국방센터 위원

Copyright © 세계일보. 무단전재 및 재배포 금지.

- 한덕수 탄핵 때 ‘씨익’ 웃은 이재명…“소름 끼쳐, 해명하라” 與 반발

- "경찰차 막아라!" “대통령 지켜라”… 영장 발부 후 아수라장 된 尹 관저 앞 [밀착취재]

- 선우은숙 “녹취 듣고 혼절”…‘처형 추행’ 유영재 징역 5년 구형

- “아내가 술 먹인 뒤 야한 짓…부부관계 힘들다” 알코올중독 남편 폭로

- 이세영, 얼굴·가슴 성형수술로 달라진 분위기 “회사에서 예쁘다고...”

- “남친이 술 취해 자는 내 가슴 찍어…원래는 좋은 사람“ 용서해줘도 될까

- 황정음, 이혼 고통에 수면제 복용 "연예계 생활 20년만 처음, 미치겠더라"

- 은지원, 뼈만 남은 고지용 근황에 충격 "병 걸린 거냐…말라서 걱정"

- 사랑 나눈 후 바로 이불 빨래…여친 결벽증 때문에 고민이라는 남성의 사연

- "오피스 남편이 어때서"…男동료와 술·영화 즐긴 아내 '당당'