“도입부가 야한 이유? 독자를 소설 속으로 초대하기 위해”

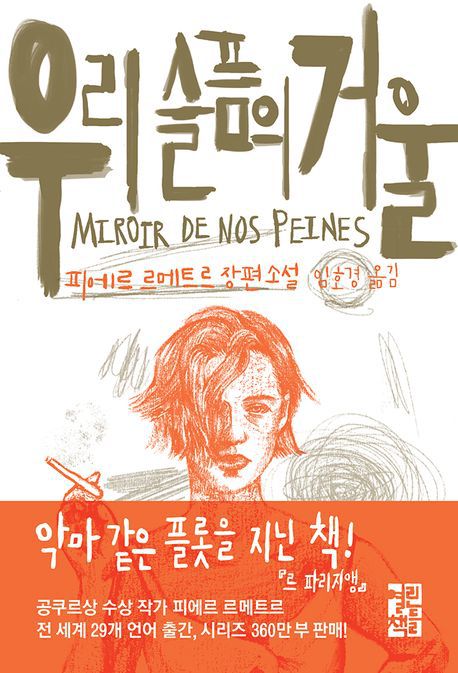

우리 슬픔의 거울

피에르 르메트르 지음 | 임호경 옮김 | 열린책들 | 628쪽 | 1만8800원

어떤 선택이 삶을 뒤바꾼 것 같지만, 실상은 다를 때가 있다. 가족, 국가, 세계…무수한 톱니바퀴와 맞물려 우리가 살아간다는 것을 깨닫게 될 때, 삶은 어떻게 달라질까. 최근 국내 번역 출간된 피에르 르메트르(72)의 신작 ‘우리 슬픔의 거울’(열린책들)이 던지는 질문이다. 이른바 ‘전쟁 3부작’의 마지막. 공쿠르상(2013) 수상작 ‘오르부아르’는 제1차 세계대전, ‘화재의 색’은 전간기(戰間期) 당시 프랑스 사회를 풍자했다. 이번 책은 2차 세계대전 시기 순간의 선택으로 인생이 뒤틀린 인물들이, 자신의 삶을 바로잡는 여정을 거울처럼 비춘다.

소설은 다소 자극적인 장면에서 시작한다. “당신의 벗은 모습을 보고 싶소. …딱 한 번만. 그냥 보기만 하고 다른 것은 안 해요.” 1940년 4월 프랑스. 교사이자 식당 종업원으로 일하는 루이즈의 삶은 단골손님의 이 한마디로 뒤바뀐다. 매주 식당에 찾아와 토요일 창밖을 바라보던 의사다. 고민 끝에 제안을 승낙하고 호텔에 함께 간다. 루이즈가 옷을 벗자, 의사가 스스로 목숨을 끊는다. 이후 그는 교사직을 위협받게 되는 것은 물론, 법정 싸움에 휘말린다. 일련의 과정에서 죽은 어머니의 불륜을 비롯해 자신 주변에 불행의 씨앗들이 전쟁 이전부터 있었음을 발견한다. 순간의 선택이 사건의 전부가 아니었다.

‘전쟁 3부작’은 30여 개 언어로 번역, 약 360만 부가 팔렸다. 르메트르 작품은 국내에서도 10권이 번역 출간되며 팬층을 모았다. 이메일로 만난 그는 책의 도입부에 대해 “독자와 맺은 무언의 계약”이라고 설명했다. “작가가 제안하는 이야기를 독자가 승낙해야 독서가 시작될 수 있어요. 낯설지만 호기심을 자극하는 장소에 들어설 때와 같은 마음을 독자에게 심어, 소설의 안으로 끌고 들어와야 하죠. 이 뒤에 재미있는 이야기가 기다리고 있다는 약속을 하고, 지킬 수 있어야 해요.”

그의 트레이드마크인 블랙 코미디적 유머가 돋보인다. 당대 프랑스 사회와 공권력의 무능에 상상력을 가미했다. 전쟁이 시작되자 군 지휘관들은 다급하게 도망가고, 군은 1000여 명 죄수들을 피란민과 함께 이동시키겠다며 터무니없는 계획을 세운다. 작가는 “소설 한 편을 쓰는 데 18개월 정도가 걸리며, 이 시간의 3분의 1을 역사적 자료 조사에 할애한다”며 “나치 침공 전야에 프랑스 정부가 한 일이라는 게 고작 노트르담 대성당에서 미사를 열어 기도를 드린 것뿐이라는 사실도 기사를 읽다가 우연히 알게 됐다”고 했다.

국내 번역본 기준 3부작을 모두 합하면 2000쪽이 넘는다. 짧은 분량이 선호되는 요즘, ‘벽돌책’을 잇따라 내는 것에 대해 르메트르는 이렇게 말했다. “제가 좀 바보같이 고집이 셉니다. 역사적으로 큰 사건이 아니라 상대적으로 덜 알려진 프랑스 역사의 모습들을 비춰, 지난 세기를 다루려는 마음을 먹었어요. 계획을 따라갈 뿐입니다.” 그는 자신의 책이 ‘모험 소설’로 읽히기를 바란다고 했다. “제 소설은 모험물이기 때문에 ‘오락성’이 있는 동시에, 매번 특정 시기, 화제, 상황을 조명하기에 나름의 ‘의의’도 있다고 생각합니다. 제가 ‘레미제라블’이나 ‘삼총사’를 읽으며 느꼈던 행복을 독자들이 (제 책에서) 느낀다면 좋겠습니다.”

르메트르는 ‘문학’이란 틀에 자신을 가두지 않는다. 55세에 추리 소설로 데뷔해 ‘유럽 추리 대상’ 등을 받았다. 공쿠르상을 받은 첫 순문학 작품 ‘오르부아르’ 이후로도 누아르 소설·영화 시나리오 등 다방면의 글을 써 왔다. 작가는 “소설이 아닌 장르를 시도하는 것을 즐긴다. 유명세 덕에 원하는 글을 마음껏 쓸 수 있다는 장점이 있다”고 했다. 그에게 문학이란 ‘스스로와 세상에 대한 통찰력을 키워주는 것’. “‘삶이 충만했다면 문학은 존재하지 않을 것’이라는 프랑스 문인 루이 아라공의 말처럼, 문학의 역할은 세상을 밝히고, 더 살기 좋은 곳으로 만드는 것입니다.”

르메트르는 ‘전쟁 3부작’을 마친 것에 대해 “안도감이 든다”며 “대형 프로젝트는 큰 포부를 갖고 시작해도 충분히 완성도 있는 작품으로 끝맺을 수 있을지 알 수가 없는 법”이라고 했다. 겸손과 달리, 그는 이미 2차 세계 대전 이후의 역사를 다루는 3부작의 첫 책을 작년 프랑스에서 출간했다. 고집스럽게 과거를 소환하는 이유를 ‘우리 슬픔의 거울’ 말미 군인들의 대화에서 엿볼 수 있다. “결국 자네와 난 언제나 포로 아니었어? …우리에겐 선택권이 없잖아.”

Copyright © 조선일보. 무단전재 및 재배포 금지.