1.5°C 지구 가열…진짜 위험한 급진주의자는 누구인가

억겁의 세월 동안 태양에너지를 축적해 만들어진 석유와 석탄, 즉 화석연료를 태우면 에너지가 다시 나온다. 이러한 에너지에 기반하여 오늘날 문명이 구축되었다. 그런데 기후위기를 막으려면 현재 알고 있는 화석연료 매장량의 대부분을 땅속에 그대로 묻어 두어야 한다. 석기 시대가 돌이 없어 끝나지 않은 것처럼 지금 시대가 화석연료가 없어 끝나는 것은 아니다.

전 세계 온실가스 배출량은 계속 증가하여 2019년에는 590억tCO2_eq(이산화탄소 상당량·모든 종류 온실가스를 이산화탄소로 환산한 양)에 달했다. 2010년과 1990년보다 2019년 배출량은 각각 약 12%와 54% 증가했다. 연평균 온실가스 배출량 증가율은 2000~2010년 동안 2.1%였지만 2010~2019년 동안 1.3%로 줄었다.

2019년 전 세계 온실가스 배출량 중 에너지 부문이 약 34%, 산업 부문이 24%, 농업・산림과 기타 토지이용 부문이 22%, 운송 부문이 15%, 건물 부문이 6%를 차지했다. 2010년 이후 2019년까지 연평균 온실가스 배출량 증가율은 에너지 공급(2.3%~1.0%)과 산업 부문(3.4%~1.4%)에서 둔화하였지만, 수송 부문에서는 연평균 약 2%로 거의 일정하게 유지되었다.

온실가스 저감의 핵심은 화석연료 생산과 사용을 줄이는 것이다. 이와 함께 재생에너지로 전환하고 토양에서 배출되는 온실가스를 줄이거나 토양 탄소 흡수 능력을 향상해야 한다. 이는 2015년 파리 기후변화 협정에 따라 온실가스를 ‘순 배출 제로’(Net Zero Emissions)로 줄이는 것을 의미한다. 순 배출량은 배출량과 흡수량의 차이이다. 순 배출 제로는 필연적으로 사용할 수밖에 없는 탄소 배출량만큼 인위적으로 흡수하여 순 배출량을 0으로 만든다는 개념이다.

‘순 배출 제로’ 포괄하는 ‘탄소중립’으로

순 배출 제로는 탄소중립이라고도 하는데 그 의미가 조금 다르다. 순 배출 제로와 탄소중립은 전 지구 규모에서 같은 의미이지만, 국가 또는 지역 규모에서 다른 의미를 가진다. 순 배출 제로는 이산화탄소를 보고하는 주체(국가, 지역 또는 부문)의 직접 통제 또는 영토적 책임 하에 있는 배출량에 적용된다. 한편, 탄소 중립은 기업, 상품과 서비스 등에도 적용해 일반적으로 ‘스코프(Scope) 3’ 또는 ‘가치사슬 배출’이라고 하는, 해당 주체의 직접 통제를 벗어난 배출과 저감도 포함한다. 즉, 탄소중립에 포함되는 배출과 저감의 개념이 순 배출 제로보다 넓다.

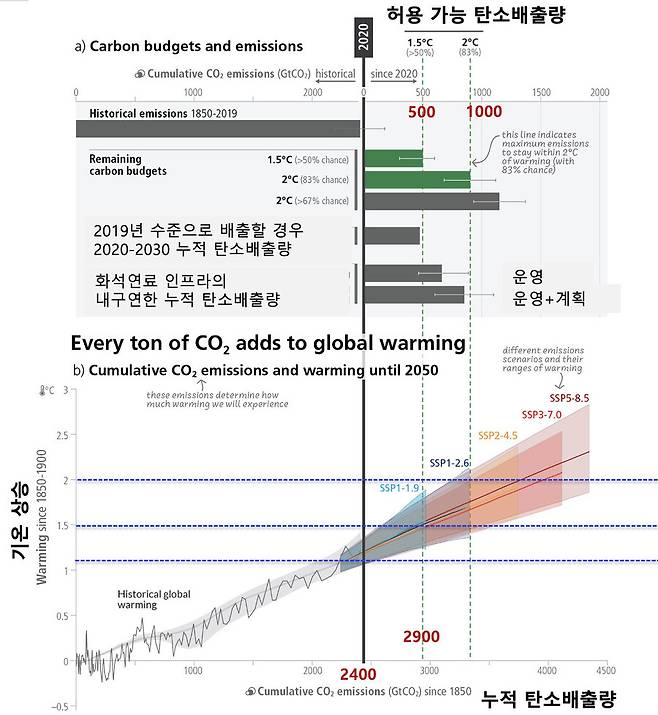

파리 기후변화 협정은 전 세계 국가들에게 온실가스 배출에 대한 책임과 역량을 고려하여 국가온실가스감축목표(NDC)를 자발적으로 정하도록 했다. 2021년 열린 제26차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP26) 이전에 발표된 NDC에 따른 2030년 전 세계 온실가스 배출량은 2019년과 비슷한 수준이다. 이 경우 배출량은 지구 가열을 1.5°C로 막는 확률이 50%인 경우(1.5℃(>50%))나 2℃로 막는 확률이 67%인 경우(2℃(>67%))보다 크다. 이 차이를 ‘배출량 격차’라고 한다. COP26 이전 NDC를 2030년까지 유지하고 그 후에도 혁신적인 조치를 하지 않으면, 21세기 말이면 지구 온도가 산업화 이전 대비 2.8℃ 상승할 것으로 전망된다.

한편, 2020년 말까지 이행된 정책에 따른 2030년 세계 온실가스 배출량은 NDC 배출량보다 4~7GtCO2_eq 더 많다. 이 차이가 ‘이행 격차’이다. 이 경우 이번 세기말에 지구 평균기온이 3.2℃ 상승하게 될 것이다.

기온 상승은 지금까지 얼마나 온실가스를 대기 중에 축적했느냐에 따라 결정된다. 인간 활동으로 배출되는 이산화탄소가 1000GtCO2 증가할 때마다 지구 평균 기온은 0.45℃ 상승한다. 이 관계는 기온 상승을 막으려면 누적 순 이산화탄소 배출량을 제한해야 한다는 것을 의미한다.

전 지구 평균기온 상승을 특정 수준으로 제한하는 누적 순 이산화탄소 배출량을 ‘탄소 예산’이라 한다. 더 높은 기온상승을 허용할수록 탄소 예산은 커진다. 탄소예산을 산업혁명 이전을 기준으로 표현할 때는 총 탄소 예산이라고 하며, 특정 시점을 기준으로 할 때는 잔여 탄소 예산이라고 한다.

지구 온도가 오르는 걸 1.5℃로 제한할 확률이 50%인 경우(1.5℃(>50%)), 총 탄소예산은 약 2900GtCO2이다. 1850년부터 2019년까지 누적 순 이산화탄소 배출량은 2400GtCO2으로 총 탄소 예산의 약 5분의 4에 해당한다. 이때 잔여 탄소예산은 500GtCO2이다. 2019년 순 이산화탄소 배출량이 약 50GtCO2이므로 이 수준으로 배출하면 2020~2030년 동안 순 누적 배출량만으로도 (1.5℃(>50%)에 대한) 잔여 탄소예산을 소진하게 된다.

지구가열 2℃(>67%)인 경우 총 탄소예산은 약 3550GtCO2이며 1850년부터 2019년까지 누적 순 이산화탄소 배출량은 총 탄소예산의 약 3분의 2에 해당한다. 이때 잔여 탄소 예산은 1150GtCO2이다.83% 확률로 지구가열 2℃를 막으려면 잔여 탄소예산이 900GtCO2이고 50% 확률에서는 잔여 탄소예산이 1350GtCO2이다. 확률이 커질수록 잔여 탄소예산이 적어진다.

지구가열을 막을 수 있는 확률은 100%가 아니다. 100%로 1.5℃를 막는다고 했을 때 남아있는 이산화탄소 배출량은 이미 전혀 없기 때문이다. 1.5℃뿐만 아니라 2℃인 경우도 마찬가지다. 아직 잔여 탄소예산이 남아있지만 어디까지나 확률적이지 절대적으로 안전한 것은 아니다. 온실가스 배출량도 빠르게 줄이고 운도 좀 따라줘야 지금보다 더 악화된 상태에서 멈출 수 있는 여지가 남아있다는 게 현재 기후 현실이다.

기존 화석연료 기반시설을 예정된 수명까지 그대로 운영하는 경우, 누적 이산화탄소 배출량은 약 700GtCO2에 이르므로 기온 상승 폭이 1.5℃를 넘게 된다. 여기에 계획 중인 화석연료 기반시설까지 더하면, 누적 이산화탄소 배출량은 약 900GtCO2이므로 2℃에 다다를 수 있다. 기후를 안정시킨다는 것은 현재 운영하거나 계획 중인 화석연료 기반시설을 예정된 수명까지 운영할 수 없다는 것을 의미한다.

그러므로 지구가열을 2℃(>67%) 이하로 제한하면 화석연료 기반시설이 좌초자산이 될 수 있다. 2015년부터 2050년까지 전 세계적으로 좌초자산으로 인한 가치하락은 약 1조~4조 달러에 달할 것으로 예상된다. 2℃ 상승을 막으려면 현재 파악된 석탄 매장량 약 80%, 가스 매장량 50%, 석유 매장량 30%를 사용할 수 없다. 지구가열 1.5℃ 이내로 제한하려면 훨씬 더 많은 매장량을 그대로 남겨야 한다.

인류 욕망과 화석연료, 그대로 그냥 묻어두자

주요 에너지 기업들은 우리가 사용할 수 있는 것보다 더 많은 화석연료가 이미 어디에 저장되어 있다는 것을 알고 있다. 그러나 땅속에 묻혀 있는 대부분의 화석연료는 그 곳에 그대로 놔두어야 한다. 풍부한 음식을 옆에 두고 스스로 배고픔을 참을 수 있을까? 기후위기 대응은 인류가 스스로 욕망을 제어할 수 있는가의 문제이기도 하다.

기온상승을 1.5℃에서 막으려면 2050년 초까지, 그리고 2℃에서 막으려면 2070년대까지 순 배출 제로에 도달해야 한다. 지구가열 1.5℃(>50%)로 제한하는 경로에서 순 이산화탄소 배출량은 2019년 대비 2030년까지 48%, 2035년까지 65%, 2050년까지 99% 줄어야 한다. 이렇게 초반에 빠르게 줄이고 그 이후 천천히 줄여야 하는 이유는 초반에는 과잉으로 쓰는 화석연료가 많으니 줄이는 것이 수월한 데 반하여 시간이 지날수록 필수 불가결하게 쓸 수밖에 없는 양을 줄여야 하기 때문이다. 우리나라를 포함한 선진 국가 대부분이 2050년 탄소중립(순 배출 제로)을 선언하면서 국제적인 논의는 2030년 온실가스 저감 목표로 옮겨졌다.

탄소를 줄이는 데는 이산화탄소뿐만이 아니라 메탄도 중요하다. 메탄은 이산화탄소보다 대기 중에 머무를 수 있는 수명이 훨씬 짧아 메탄 배출을 빠르게 줄이면 지구가열을 빠르게 막을 수 있기 때문이다. 지구가열 1.5℃(>50%)로 제한하는 경로에서 전 세계 메탄 배출량은 2019년 수준보다 2030년까지 34%, 2040년까지 44% 감소해야 한다. 2℃로 제한하는 경로에서는 메탄 배출량은 2019년 수준보다 2030년까지 24%, 2040년까지 37% 줄어야 한다.

우리는 기후위기 대응을 위한 1990년 리우 정상 회담 이후 2022년까지 유엔 기후변화 협약 당사국 회의를 27번 했다. 하지만 이산화탄소는 배출량은 1990년 이후 2022년까지 무려 67%나 늘어났다. 1990년부터 배출량을 감소시켰다면 시간은 우리 편이었다. 지금 우리가 줄여야 하는 배출량 규모는 훨씬 적을 것이다.

우리는 근시안적이고 무지하고 탐욕스러워 기후위기에 제대로 대응하지 않았다. 호미로 막을 것을 가래로 막아야 하는 상황을 스스로 만들었다. 우리는 미끄럼 타듯 완만하게 온실가스를 줄일 기회가 있었지만, 그 기회를 다 날려버렸다. 이젠 롤러코스터의 하강 경사면처럼 급격하게 줄여야 한다. 이 대응조차도 하지 않으면 곧 절벽에서 떨어지는 것만 남았다. 우리는 과학을 무시했고, 우리 앞에 놓였던 합리적인 선택을 외면했다. 그 결과 시간은 더 이상 우리 편이 아니다.

안토니우 구테헤스 유엔 사무총장은 “기후 활동가들을 종종 위험한 급진주의자라고 한다. 그러나 진정으로 위험한 급진주의자는 화석연료 생산을 늘리는 국가들이다”라고 했다. 탄소중립은 흥정하거나 타협할 수 있는 정치 협상과 다르다. 2050년 탄소중립은 현실 가능성, 타협 가능성과는 별개로 인류 지속 가능성을 위해서는 무조건 달성해야 하는 목표다. 기후위기 시대에 탄소중립 말고 다른 선택은 없다.

조천호 전 국립기상과학원장 cch0704@gmail.com

참고문헌

IPCC, 2023: Climate Change 2023: Synthesis Report. A Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, H. Lee and J. Romero (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland

IPCC, 2022: Summary for Policymakers. In: Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [P.R. Shukla, J. Skea, R. Slade, A. Al Khourdajie, R. van Diemen, D. McCollum, M. Pathak, S. Some, P. Vyas, R. Fradera, M. Belkacemi, A. Hasija, G. Lisboa, S. Luz, J. Malley, (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA. doi: 10.1017/9781009157926.001

Copyright © 한겨레신문사 All Rights Reserved. 무단 전재, 재배포, AI 학습 및 활용 금지

- “성별 이분법에 도전”…트랜스젠더 선수 출전에 쏟아진 응원

- ‘5G 속도 부풀려 광고’ 천문학적 이득, 과징금 찔끔, 보상요구 봇물

- 전설의 ‘자린고비 식사법’ 정말이었다…사진 30번 보면 포만감

- ‘한동훈, 노무현재단 계좌추적’ 발언…황희석 벌금 500만원

- ‘어묵 한 그릇 1만원’ 나비축제…함평군 “바가지 가격 사과”

- “이재명이 김문기에 직접 전화했다 들었다”…법정 증언 나와

- 휘두르지 않은 ‘정글도’…휘둘렀다 둔갑시킨 경찰 [인터뷰]

- 요르단 왕세자-사우디 억만장자 왕족 결혼, 전 세계 셀럽 몰렸다

- 당협위원장들 앞에서 ‘검사왕국’ 먼저 거론한 김기현 “공천…”

- “유니클로보다 싸게”…일 대기업 ‘이온’도 중저가 브랜드 만든다