"쉬는 날 미안하다"…쉼 없는 카톡! 카톡! 카톡! [이슈 속으로]

스마트 시대 온종일 회사와 ‘ON’

직장인 83.5% “퇴근 후 업무 연락 경험”

답장 지연 땐 “카톡 안보냐” 되레 핀잔도

“시간 주권 침해… 워라밸 깨져 스트레스”

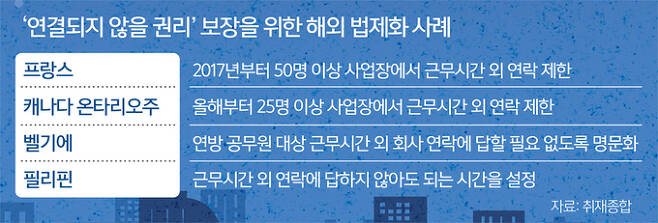

유럽은 노동법 등에 명문화 추세

프랑스, 2017년부터 ‘로그오프법’ 시행

이탈리아선 ‘연결 차단권’ 노사가 합의

정부도 근로 시간 개편 연계 논의 착수

일한 만큼 보상받지 못하는 현실

정부 ‘근로 시간 개편’ 추진 걸림돌

‘근무 외 시간’ 명확한 구분 급선무

#2. 직장인 공모(32)씨는 최근 어린이날을 앞두고 연차를 사용하면서 카톡 프로필 사진을 ‘휴가 중’이라고 적힌 이미지로 바꿨다. 쉬는 날이니 연락을 자제해달라는 의미였지만, 연차를 쓰는 내내 업무 연락이 이어졌다. 공씨는 “대부분 ‘쉬는 날 미안하다’면서 연락을 계속 해오더라”며 “오죽 급하면 연락했을까 싶은 마음도 들지만, 연차를 내고도 제대로 쉬지 못해 스트레스받는 건 어쩔 수 없다”고 말했다.

26일 고용노동부에 따르면 연결되지 않을 권리는 근로시간 외의 시간에 어떠한 형태의 연락도 받지 않을 수 있는 권리를 뜻한다. 전화나 문자메시지, SNS메시지, 메일 등이 모두 해당한다. 일하는 장소나 방식이 다양해지고, 출근 전이나 퇴근 후에도 업무적 대화가 가능해지면서 연결되지 않을 권리에 대한 목소리도 높아지고 있다.

취업포털 인크루트가 지난해 4월 직장인 1056명을 대상으로 진행한 조사에서 ‘퇴근 후 업무 관련 연락을 받은 적이 있다’는 응답률은 83.5%에 달했다. 직장인의 64.1%는 ‘연락을 받고 답장한 적이 있다’고 답했고, 19.4%는 ‘연락이 온 적 있지만 알람을 끄거나 보지 않고 다음 날 답장했다’고 했다.

최근에는 국민 메신저로 통하는 카카오톡으로 업무 대화를 나누는 것에 불만이 높아지고 있다. 공사 구분이 모호해지면서 온종일 업무에 시달리는 듯한 느낌을 받게 된다는 것이다. 직장인 이모씨는 “요즘은 카톡을 주로 쓰다 보니, 언제나 연락받을 수 있는 상황으로 오인하는 것 같다”며 “연락을 놓치거나 늦게 받았을 때 ‘평소에 휴대전화 쥐고 다니면서 답장을 왜 늦게 하냐’는 핀잔을 들은 적도 있다”고 말했다.

인크루트 조사에서 ‘메신저의 공사 구분이 명확하지 못하다’는 응답자는 절반이 넘는 57.2%였는데, 이에 대해 불만을 가진 경우는 52.8%에 달했다. 불만의 주된 이유로는 ‘휴식 때도 업무 메신저를 보게 돼 워라밸(일과 삶의 균형)이 깨진다’(44.5%)는 답변이 가장 많았다. 이어 ‘업무 시간 외에 연락하는 것이 당연시돼서’(25.4%), ‘프로필 사진 또는 상태 메시지를 직장 동료에게 보여주기 싫어서’(20.1%) 등의 순이었다.

국내에서는 연결되지 않을 권리가 다소 생소한 개념으로 와닿고 있지만, 유럽에서는 노동법 등에 명문화되는 추세다. 대표적인 나라가 프랑스다. 2017년부터 이른바 ‘로그오프법’을 시행 중인데, 50명 이상의 사업장에서는 퇴근 후 회사 연락에 응하지 않아도 된다. 최근에는 캐나다 온타리오주가 연결되지 않을 권리를 명문화했는데, 25명 이상의 사업장이 그 대상이다. 이탈리아는 노사 간 합의에 따라 연결차단권을 보장하도록 규정하고 있다. 김 소장은 “유럽의 경우 명함을 교환해도 휴대전화 번호가 적혀 있지 않은 경우가 많고, 퇴근 후 연락하면 직장 내 괴롭힘으로 보기도 한다”고 설명했다.

국내에서도 ‘카톡금지법’이란 이름으로 연결되지 않을 권리에 관한 법안이 발의된 적 있다. 신경민 전 더불어민주당 의원은 2016년 업무 외 시간에 메신저 등으로 하는 업무 지시를 금지하는 내용의 근로기준법을 발의했고, 국민의힘 이용호 의원(당시 국민의당)도 관련 법안을 내놨다.

근로시간 개편을 추진 중인 정부는 연일 ‘공짜 야근’ 근절을 강조하고 있다. ‘주 최대 69시간제’를 두고 제기된 비판의 기저에는 ‘일한 만큼 보상받지 못할 수 있다’는 우려가 깔려 있기 때문이다. 국내 노동시장에서 ‘근무시간’과 ‘근무 외 시간’에 대한 명확한 구분과 제도가 안착하지 않고서는 근로시간을 유연화하겠다는 정부 구상이 흔들릴 수밖에 없다는 지적이 나온다.

26일 노동계에 따르면 산업현장에서 공짜야근으로 대표되는 것은 포괄임금이다. 포괄임금은 제도가 아닌 관행이다. 1974년 대법원이 포괄임금을 인정하면서 산업현장에 광범위하게 뿌리내린 것이 계기가 됐다.

고용노동부가 2020년 포괄임금 실태를 조사한 결과 조사 대상 사업장 2522곳 중 749곳이 포괄임금 방식을 채택하고 있었다. 사업장 10곳 중 3곳은 초과 근무 수당을 제대로 받지 못했던 것이다.

노동계는 포괄임금 폐지를 촉구하고 있다. 다만 일각에서는 국내 노동시장의 실근로시간이 감소 추세에 있어 포괄임금 폐지가 임금 감소로 이어질 수 있다는 우려를 제기하고 있다. 정부 역시 포괄임금 폐지보다는 오남용 근절에 초점을 맞추고 있다. 앞서 포괄임금 폐지를 국정과제로 삼았던 문재인정부에서도 포괄임금을 폐지하지 못했다.

김종진 일하는시민연구소 소장은 “정부가 근로시간 개편을 추진하는 현 시점에서 포괄임금은 빼놓을 수 없는 의제”라며 “특히 포괄임금은 대기업보다는 중소기업이나 영세사업장에 주로 적용되기 때문에 노동시장의 이중구조 해소를 위해서도 근절이 시급하다”고 말했다.

권구성 기자 ks@segye.com

Copyright © 세계일보. 무단전재 및 재배포 금지.

- 유영재, 입장 삭제 ‘줄행랑’…“처형에 몹쓸짓, 부부끼리도 안 될 수준”

- “100인분 예약 후 당일 ‘노쇼’, 음식 버리며 울컥”…장애인체육회 결국 보상

- 박명수 “주는대로 받아! 빨리 꺼져”…치킨집 알바생 대학 가라고 밀어준 사연 감동

- 아이 보는데 내연남과 성관계한 母 ‘징역 8년’…같은 혐의 계부 ‘무죄’ 왜?

- 배우 전혜진, 충격 근황…“얼굴이 콘크리트 바닥에…”

- 반지하서 샤워하던 여성, 창문 보고 화들짝…“3번이나 훔쳐봤다”

- "발가락 휜 여자, 매력 떨어져“ 40대男…서장훈 “누굴 깔 만한 외모는 아냐” 지적

- 사랑 나눈 후 바로 이불 빨래…여친 결벽증 때문에 고민이라는 남성의 사연

- "오피스 남편이 어때서"…男동료와 술·영화 즐긴 아내 '당당'

- 예비신랑과 성관계 2번 만에 성병 감염…“지금도 손이 떨려”