美 틈새 공략 나선 中, 글로벌 영향력·이익 극대화 ‘두 토끼 잡기’ [세계는 지금]

사우디·이란 국교 정상화 적극 중재

산유국과의 관계 따진 ‘치밀한 셈법’

美 “긴장 완화 지지” 애써 평가절하

中, 러·우크라戰 휴전 촉구 나섰지만

北核 문제 해결에는 유난히 소극적

한반도 평화 기여 의지 전망 엇갈려

◆사우디·이란 중재… “중국 외교의 승리”

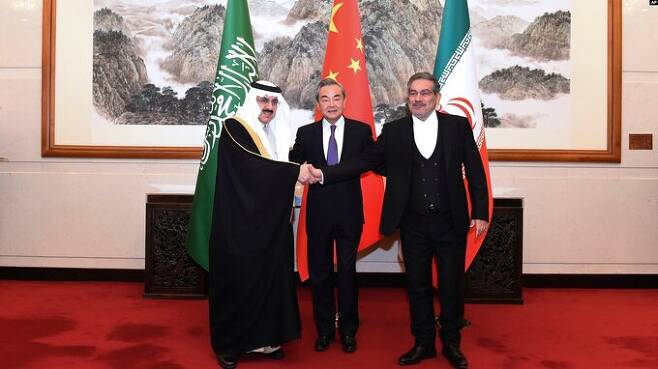

지난 10일, 중국 베이징에서 무사드 빈 무함마드 알아이반 사우디 국가안보보좌관과 알리 샴카니 이란 최고국가안보회의 의장이 왕이(王毅) 중국 공산당 중앙정치국 위원을 가운데 두고 나란히 섰다.

뉴욕타임스는 “중동의 주요 행위자였던 미국은 이 중요한 외교적 전환의 순간에 방관자로 전락했고 중국은 이 지역의 새로운 강자로 변모했다”고 평가했다.

중동에서의 성공에 고무된 중국은 내친김에 그간 은근히 러시아 편을 들며 지켜보고 있던 우크라이나 전쟁 개입을 시도 중이다.

중국은 지난 24일 우크라이나 전쟁 1주년을 맞아 ‘우크라이나 위기의 정치적 해결에 관한 중국 입장’을 발표하며 군불을 지폈다. 12개 항으로 구성된 입장문에서 중국은 우크라이나와 러시아의 직접 대화와 휴전 등을 촉구했다.

중국 관영매체 글로벌타임스는 중국이 사우디와 이란 간의 국교 정상화를 중재했다는 점을 강조하며 이 경험은 우크라이나 사태를 포함한 세계의 갈등을 중재하는 데 도움이 될 것이라고 보도했다.

화둥사범대 러시아연구센터 추이헝(崔珩) 연구원은 “사우디와 이란 사이에는 종파적·지정학적 갈등이 복잡하게 얽혀 있지만, 러시아·우크라이나 사이에는 종파적 갈등이 존재하지 않아 우크라이나 전쟁 중재가 사우디·이란 외교 관계 재개 설득보다 쉬울 것”이라고 글로벌타임스에 말했다.

미국은 겉으로는 이처럼 코웃음 치는 듯한 모습을 보이지만 혹시라도 전쟁의 피로감으로 일부 국가가 중재안에 동의를 표할 수 있어 전전긍긍하고 있다고 블룸버그통신이 전했다.

익명의 조 바이든 행정부 관계자는 매체에 “중국의 평화 중재안과 관련해 정부가 궁지에 몰리고 있다”고 말했다.

이번 정상회담을 통해 중국이 우크라이나 문제 해결의 전면에 등장하겠다는 의지를 드러낸 이상, 미국이 어떻게 반응하든 결국 중국의 목소리만 키워주는 결과가 될 수 있다는 우려가 나온다.

중국이 이처럼 국제평화 중재자를 자처하는 것은 결국 미국의 영향력을 대체하면서 자국의 이익을 극대화하기 위한 것이라는 분석이 나온다.

동서대 중국연구센터 이홍규 소장은 세계일보와의 통화에서 “중국이 국제정치에서 미국의 위상에 도전하기 위해서는 단순히 경제력·군사력뿐 아니라 소프트파워(군사력이나 경제력 등 물리적으로 표현되는 힘인 하드파워에 대응하는 개념으로, 강제력보다는 문화, 예술 등 자발적 동의에 의해 얻어지는 힘)와 국제사회에서의 공신력도 중요하다”며 “지금까지 미국이 국제사회에서 이런 역할을 해왔다면 이제 중국이 이란·사우디와 러시아·우크라이나 관계를 통해 문제 해결의 노력을 하는 것”이라고 말했다.

중국이 중재 이면에서 취할 이익이 많기 때문에 더욱 적극적이라는 시각도 나왔다.

경희대 중국어학부 주재우 교수는 “반도체 생산 등 4차산업에서는 전력 소비 비중이 커진다”며 “이번 중국·러시아 정상회담 선언문에 원유·천연가스 수입량과 석탄까지 합의한 것도 이런 맥락”이라고 분석했다. 그러면서 “이란이 지금까지 제재와 금수조치 때문에 제대로 생산하지 못했지만 석유 매장량이 세계 3위인 만큼 이란의 잠재력을 보고 중국이 나섰을 수 있다”고 덧붙였다.

중국이 평화 행보를 확장해 북핵 해결의 전면에 나서고, 이를 통해 한반도 평화에도 기여할 수 있을지에 대해서는 전문가들의 의견이 엇갈렸다.

주 교수는 “과거 중국 외교부장 인터뷰에는 한반도 문제가 꼭 포함돼 있었는데 친강(秦剛) 외교부장 인터뷰를 보면 이제는 그게 중동으로 가버렸다”며 “확실하게 ‘동북아·한반도에서는 먹을 게 없다. 이제는 중동이다’라는 선언을 한 셈”이라고 말했다. 그러면서 “과거 미·중 관계가 안 좋았을 때라면 중국이 북·미 중재자 역할을 하며 돌파구를 마련할 수 있었겠지만 지금은 다르다”며 “지금은 북·미 당사자들의 의지도 없기 때문에 중재자로 나설 수 없고, 나선다 해도 취할 수 있는 이익이 없다”고 덧붙였다. 이 소장도 “중국이 북한과의 관계에서 중재를 할 국면이 아니다”라고 전망했다.

반면 임 교수는 “중국이 미국과 전략적 경쟁을 벌이고 있지만 한반도 문제를 해결하는 것은 중국으로서도 중요한 국가 이익”이라며 “중국이 한반도 문제에 중재안을 제시하고 미국과 북한을 협상 테이블로 오게 만드는 역할을 할 수 있으리라 본다”고 말했다. 임 교수는 “이는 결국 대만 문제와도 연결된다”며 “북한 문제가 해결되지 않으면 미국 군사력이 중국을 압박하고, 이는 대만 문제 해결에도 방해 요인이 될 것”이라고 내다봤다. 그러면서 “중국도 이것을 분명 알기 때문에 쉽지 않지만 북핵 문제에서 중재를 시도할 가능성이 있다”고 설명했다.

이우중·윤솔·이예림 기자

Copyright © 세계일보. 무단전재 및 재배포 금지.

- 손톱 옆 일어난 살갗, 뜯어내면 안 되는 이유 [건강+]

- 20살 한국 여성이 '세계 최연소 억만장자'에 올랐다

- 박명수 “주는대로 받아! 빨리 꺼져”…치킨집 알바생 대학 가라고 밀어준 사연 감동

- “가해자 누나는 현직 여배우”…‘부산 20대女 추락사’ 유족 엄벌 호소

- “엄마 나 살고 싶어”…‘말없는 112신고’ 360여회, 알고보니

- 아이 보는데 내연남과 성관계한 母 ‘징역 8년’…같은 혐의 계부 ‘무죄’ 왜?

- 여친 성폭행 막던 남친 ‘11살 지능’ 영구장애…가해男 “징역 50년 과해”

- 사랑 나눈 후 바로 이불 빨래…여친 결벽증 때문에 고민이라는 남성의 사연

- "오피스 남편이 어때서"…男동료와 술·영화 즐긴 아내 '당당'

- 예비신랑과 성관계 2번 만에 성병 감염…“지금도 손이 떨려”