“장관님이 해보세요” [슬기로운 기자생활]

[슬기로운 기자생활]

장현은 | 노동교육팀 기자

“장관님이 해보라고 하세요.”

요즘 취재 현장에 가면 자주 듣게 되는 말이다. 지난 20일 인천 계양구에서 열린 ‘타워크레인 위험 작업 강요 실태 증언 기자회견’에서 타워크레인 기사 조아무개(41)씨 역시 “솔직히 장관이 오셔서 한번 타워크레인에 올라가보라고 하고 싶다”고 말했다. 지난 16일 오전 타워크레인으로 거푸집을 인양하는 작업 중 조종실 쪽으로 날아온 2톤짜리 거푸집에 목숨을 잃을 뻔했다는 그였다. “순간적으로 부는 바람에 날린 거푸집이 조종석을 덮쳤”는데 다행히 조종석 앞 유리창만 깨트리고 조종석까지 치고 오진 않았단다.

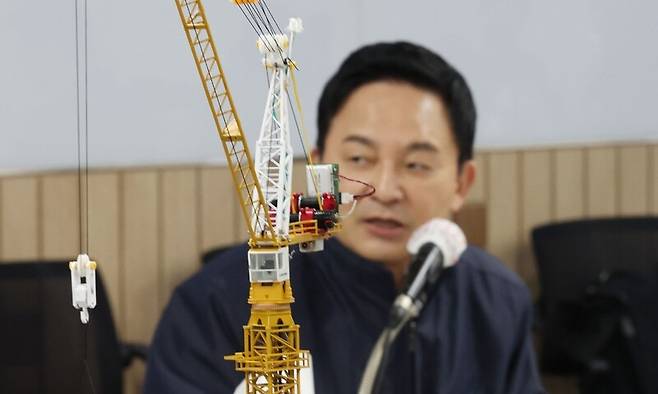

하지만 조씨의 이야기를 다룬 <한겨레> 기사(“태업 몰릴까봐”…타워크레인 유리창 깨져도 작업은 계속됐다)와 관련해 원희룡 국토교통부 장관은 19일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “일부 집단이 진실을 왜곡하고, 건설현장을 정상화하려는 정부의 노력을 무력화하려는 움직임”이라고 깎아내렸다. 현장 점검에 나선 국토교통부도 “사고 시간대 평균 풍속은 초속 3.2m에 불과했고, (풍속이 초속 15m 이상이면 울리는) 타워크레인 풍속계 버저도 울리지 않았다”고 설명했다.

제3자가 보기엔 그럴듯한 반박이지만, 현장에서는 답답하다며 가슴을 친다. “지상에서 부는 바람과 고공의 조종석에서 느끼는 바람은 다르”(타워크레인 기사 조씨)기 때문이다. 같은 바람이라도 순간적으로 힘을 받아 불어오는 ‘미는 바람’이냐 그렇지 않냐에 따라 위험 체감도는 하늘과 땅 차이가 난단다. 그런데도 국토부는 지난 12일 바람 종류에 상관없이 초속 15m 이상 바람이 불지 않는 한 크레인 기사는 임의로 조종석을 이탈할 수 없도록 하는 지침을 내놨다. ‘기준치 이상의 바람이 불어도’ 허락 없이 무단으로 조종석을 이탈하면 태업으로 간주돼 당분간 일을 못 하게 될 수도 있다. 최대 1년 면허정지로 이어지는 ‘성실한 업무수행 위반’ 유형 15개에 포함됐기 때문이다. 타워크레인 기사들이 원 장관에게 “하루만 올라가보라”고 호소하는 이유다.

“장관은 한번이라도 69시간 해본 적이 있나요?”

현장과 괴리된 정책당국에 대한 불만은 건설현장 노동자들만의 것은 아니다. 주 최대 69시간까지 일할 수 있는 근로시간 개편안이 입법예고되자 업종과 나이를 불문하고 수많은 이들이 분노했다. 하지만 이정식 고용노동부 장관의 반응은 간단했다. “극단적인 가정에 불과하다.” 고용노동부 또한 주 69시간 프레임이 현실을 왜곡하고 있다며 ‘올바른 나만의 가상 근무표’를 공개했다.

“저게 가능하냐” “해보고 말해라”라는 식의 반응에, 누군가는 실제 검증에 나서기도 했다. 진성준 의원실은 이정식 장관과 김태기 중앙노동위원회 위원장 연장근무 시간은 ‘기록 없음’이란 자료를 공개했다. 그 와중에 김태기 위원장의 해명은 더 허무했다. “내가 남으면 직원들이 줄줄이 남아야 하니, 직원들의 워라밸을 위해서 일찍 퇴근한다.” 이정식 장관은 “요즘 엠제트(MZ) 세대는 ‘부회장 나와라’ ‘회장 나와라’ ‘성과급이 왜 그러냐’며 권리의식이 강하다”고 언급했는데, 두 사람이 경험하는 엠제트 세대는 서로 딴 나라에 사는 걸까.

서 있는 곳이 다르면 보이는 것 역시 다를 수밖에 없다. 현장 노동자들이 바라는 건 제발 현장에서 사안을 봐달라는 것이다. 타워크레인 기사들은 “원청이 있는 지상 말고, 기사들이 있는 23층에도 서서 건설현장을 봐달라”고 말하지 않는가.

장관이 모든 현장의 노동자를 대변할 수는 없을 것이다. 하지만 안전이라는 정당한 문제 제기를 정치공방화하고, 현장 노동자들을 깎아내리는 것을 보는 마음은 편치 않다. 당사자들로서는 얼마나 답답하면 ‘직접 해보시라’고 하겠는가. ‘딴 나라에 사는 그들은 현장에 있는 우리 목소리는 들어주지 않는다’는 열패감, 허탈함에서 나온 말들일 텐데. ‘죽을 뻔했다’는 경험담을 정책 수행의 방해물로 치부하고, 장시간 노동에 대한 우려를 ‘극단적인 가정’이라고 일축할 필요까지는 없지 않을까.

mix@hani.co.kr

Copyright © 한겨레신문사 All Rights Reserved. 무단 전재, 재배포, AI 학습 및 활용 금지

- “윤 정부 정책결정 과정, 붕괴 직전”…외교안보 ‘총체적 난맥’

- 정말 블랙핑크 때문? 민주당 “대통령이 경질이유 설명하라”

- 10t ‘쇳덩이’ 고속도로에 떨어져…중부고속도로 4명 사상

- “윤 대통령 뜻 읽은” 김태효만 건재…‘강경파’ 입김 더 세지나

- ‘69시간제 정부안’ 거부한 건강권 전문가…“되레 48시간으로 줄여야”

- 박원순 묘 ‘민주화 성지’ 모란공원 이장…“2차 피해 가중 멈춰라”

- “화물차 번호판 사용료 3천만원, 20시간 운송”…지입제 천태만상

- 러시아, 미국 기자 ‘간첩 혐의’ 체포…냉전 종식 이후 처음

- 허리 숙인 전두환 손자…5·18 단체 “따뜻하게 맞이할 것”

- 국힘 하영제 의원 체포동의안 통과…공수 바뀐 여야