[스프] 100만 년 전 변화를 알기 위해 꼭 필요한 것들

극지과학 연구는 대부분의 과학 분야와 마찬가지로 첨단 기술의 개입과 도움을 필요로 한다. 쇄빙연구선 아라온호가 가져다준 극지과학 분야의 연구 성과와 파급 효과는 첨단 기술이 과학에 미치는 영향력을 단적으로 보여준다.

과거 100만 년의 기억을 탐사하려면

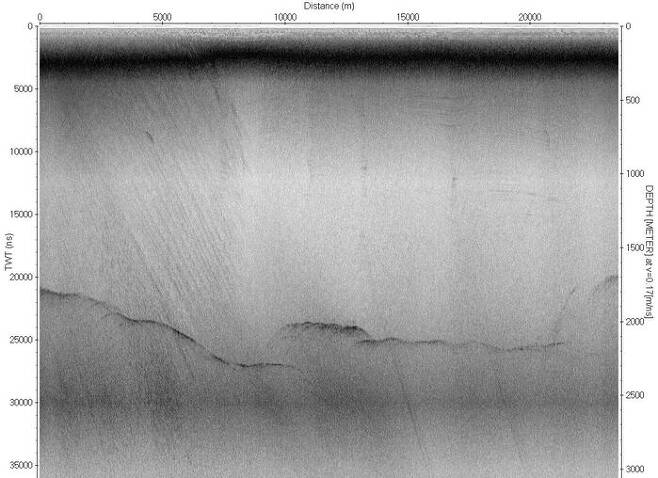

우리가 찾고자 하는 빙하는 내부에 나무의 나이테와 같은 역할을 하는, 겹겹이 쌓인 눈의 층이 잘 발달되어 있어야 한다. 또한 그 두께가 100만 년 기후변화를 담기에 충분한, 최소 2,000미터 이상이어야 하며 하부 지각과 경계에서 용융이 없어야 과거 기후변화 연구에 적합하다. 이와 같은 빙하 특성과 빙하 하부 지형은 주로 빙하레이더 탐사를 통해 정보를 얻고 있다. 극지연구소에서는 헬기에 장착하여 3,000미터 이상의 빙하를 탐사할 수 있는 빙하레이더를 만들어 빙하탐사를 수행하였다. (▶ 참고 : 그림 1, 1-1)

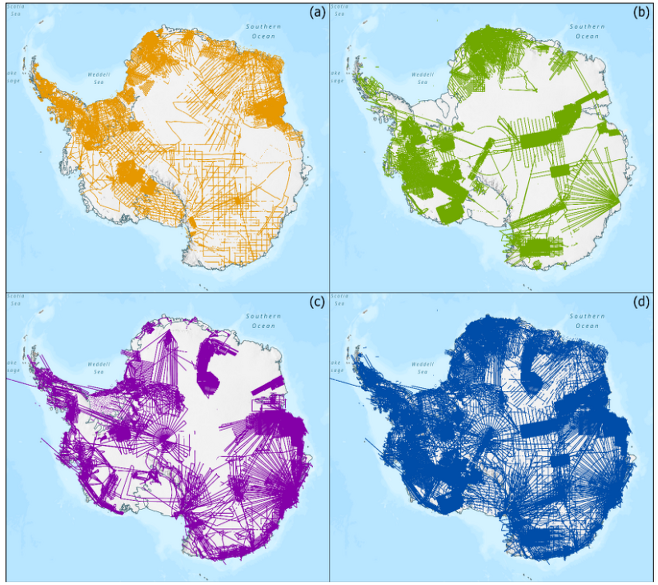

이렇게 얻어진 결과를 바탕으로 빙하 하부에 얼지 않은 호수(빙저호)의 존재를 밝혀내, 대한민국 빙저호 연구를 시작하는 결과를 만들었다. 또한 얻어진 데이터들을 이용하여 남극 전체 빙하 하부 지형도를 제작하는 국제 컨소시엄인 BEDMAP3에 참여하여 빙하와 관련된 국제사회 연구 그룹에 크게 기여하고 있다. (▶ 참고 : 그림 2)

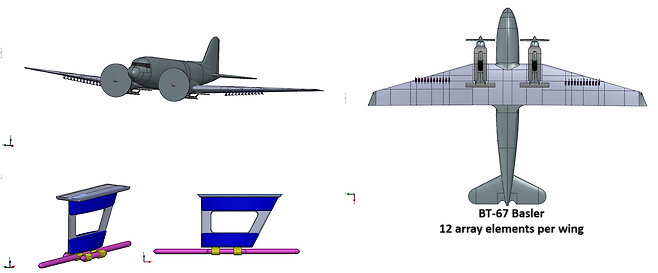

최근에는 더 넓은 지역을 탐사할 수 있도록 '항공기용 빙하레이더' 개발을 주도하고 있으며 개발된 레이더를 항공기 (▶ 참고 : 그림 3, 3-1)에 장착하여 향후 내륙기지 후보지가 될 지역에 대한 탐사를 수행할 것이다.

극지에서 기후 온난화에 대한 극지의 반응 등 상호작용을 이해하기 위해서는 기상관측이나 지진(빙진), 빙하의 유동 등의 관측이 반드시 필요하다. 하지만 극지에서는 혹한 기후와 전력, 통신 등의 인프라가 전혀 없기 때문에 지금까지는 연중 실시간 관측이 불가능하고 장비의 고장도 대처하기 매우 어려웠다. 또한 K-루트 개척과 같이 남극 내륙에서 빙하 위를 이동하거나 연구할 때 크레바스와 같이 빙하의 갈라진 틈을 만나게 되면 매우 위험하다. (▶ 참고 : 그림 4)

눈에 보이는 경우라면 이를 피해서 이동할 수 있지만 그 크기를 상상할 수 없는 크레바스가 눈에 살짝 덮여 눈에 보이지 않게 된다면 그 위를 이동하는 사람이나 장비가 위험에 빠질 수 있다.

극지연구소에서는 해양수산부와 과기부, 산업부가 공동으로 참여하는 다부처 사업인 '극한지 관측 및 빙하용 협동 이동체 시스템 기술개발' 사업을 수행하고 있다. 이를 통해 남극에서 연중 데이터를 관측하고 실시간으로 관측된 데이터를 장보고과학기지로 전송할 수 있도록 극지의 최악의 환경을 이겨낼 수 있는 관측 장비, 극한지 통신, 극지 로봇을 개발하고 있다.

2025년까지 남극에서 이 시스템의 실증을 성공적으로 마친다면, 극지에서 수집되는 데이터를 실시간 수집하고 로봇이 자동으로 장비를 유지보수하여 남극에서 끊김 없는 데이터를 수집할 수 있는 환경이 만들어진다면 극지에서 기후변화를 연구하는데 큰 도움을 줄 수 있을 것이다. (▶ 참고 : 그림 5)

최근까지는 남극에서 연구를 수행하는 연구원들의 안전을 확보하기 위하여 눈에 덮인 숨겨진 크레바스를 찾는데 위험을 감수하는 경우가 많이 있었다.

심영구 기자so5what@sbs.co.kr

Copyright © Copyright ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

- 송재림X김소은, 일본서 데이트?…“여행 시기 겹쳐 잠시 만난 것” 해명

- “'검정고무신' 15년간 77개 사업화…작가 몫은 1,200만 원뿐”

- 술 취해 무보험 차량 몰고 뺑소니…후배에겐 “네가 했다고 해”

- 3살 아기가 약물 흡입하는 영상 확산…“아들 구해달라”

- 노엘, 호통치는 아버지 사진 올리며 “체할 것 같네”

- “여기서 어떻게 일해”…'갑질' 대치동 아파트 경비초소 실태

- 싸늘하게 식은 밥 한 공기…방치→사망한 2살 아이의 그날

- “눈 떠보니 마을 사라져”…냉장고서 목숨 건진 가족도

- 더 똑똑해진 챗GPT4, 한국 반도체 구원투수 될까

- 사상 첫 세계선 은메달…차준환, 피겨 역사 새로 썼다