“어쩐지 내가 대통령이 될 것 같은 기분이 듭니다” [길을 찾아서]

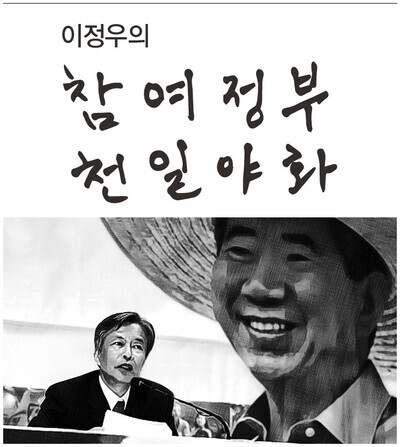

*편집자주: 참여정부 초대 정책실장을 지낸 이정우(72) 경북대 경제학과 명예교수가 <한겨레>에 ‘참여정부 천일야화’를 연재한다. 한겨레 연재 회고록 ‘길을 찾아서’ 23번째 이야기인 참여정부 천일야화에서는 재벌개혁, 분배냐 성장이냐, 균형발전과 신행정수도 추진, 한-미 자유무역협정(FTA) 문제 등 고 노무현 대통령이 추진했던 주요 정책들의 진행 과정 등을 톺아보며, 관련 비사 등도 다룰 예정이다. 이 명예교수는 경북대 교수 시절인 2002년 8월 노무현 민주당 대선 후보 캠프에 참여하면서 노 전 대통령과 첫 인연을 맺었다. 대통령직인수위원회 경제1분과 간사를 거쳐 2003년 2월부터 초대 대통령 비서실 정책실장, 2004년 3월부터 2005년 8월까지 정책기획위원장 겸 정책특보로서 참여정부 전반기를 함께했다. 그는 인수위 첫날부터 청와대를 나올 때까지 3년 가까이 기록해둔 10권의 일기와 각종 회의에 참석했을 때마다 메모한 기록 등을 바탕으로 회고록을 정리해왔다. 매주 화요일 연재된다.

2002년 8월 노무현 후보와 처음 만났다.

그로부터 넉달 뒤

나는 ‘노무현 대통령 당선’이라는 대문짝만한 제목이

1면 머리기사로 실린 <한겨레>를 들고 어머니 산소에 올랐다.

산소에 엎드려 나는 이렇게 말했다.

“어무이 말이 맞았심더.”

2023년 2월25일은 참여정부 출범 20돌이 되는 날이다. 10년이면 강산도 변한다 했으니 세월이 꽤 흐른 셈이다. 박학다식한 후배 김기원 교수(방송통신대 경제학과)는 나를 볼 때마다 참여정부 회고록을 쓰라고 권했다. 언젠가는 미국 클린턴 대통령 밑에서 노동부 장관을 지낸 로버트 라이시 교수(하버드대학)의 회고록 <캐비닛에 갇혀서>(‘Locked in the Cabinet’, 캐비닛은 장롱과 내각 두 가지 의미)를 선물로 주기도 했다. 그런 회고록을 쓰라는 압박이다. 나는 회고록의 필요성에 동의하면서도 아직은 때가 아니라며 도망 다녔다. 그랬던 김기원 교수는 몇년 전 불귀의 객이 되고 말았다. 또 인수위와 참여정부에서 동지로 함께 일했던, 학구파 후배 정태인 선생도 지난해 10월 유명을 달리하고 말았다. 진보 진영에서 김기원 정태인은 자타가 공인하는 브레인이었고, 둘 다 욕심이라곤 없는 이 시대 보기 드문 양심가였다. 나는 이들 후배를 자주 만나 의논하면서 많은 걸 배웠고, 마음 속으로 크게 의지하곤 했다. 이들이 차례로 세상을 떠나고 나니 마음 한구석이 뻥 뚫린 듯하고, 무엇보다 믿고 의논할 상대가 사라져 허전하고 외로운 심정 가누기 어렵다.

이들보다 먼저 노무현 대통령이 돌연 세상을 떠났다. 2009년 5월23일 아침, 그날의 충격을 어찌 잊으랴. 노무현 대통령은 솔직하고 욕심이 없었다. 대통령의 인기 따위에는 아예 관심이 없었고, 오직 나라와 국민이 잘되기만을 바랐다. 또 외부에 알려진 좌충우돌 이미지와는 달리 실제로는 매사에 최선을 다하는 학구파 대통령이었다. 당시 여론은 노무현 대통령과 참여정부에 싸늘했지만 시간이 지나면서 조금씩 평가가 달라지고 있다. 언젠가는 참여정부와 노무현 대통령에 대한 정확한 역사적 평가가 내려질 것이다.

노무현 김기원 정태인, 세 사람은 내 인생에 큰 영향을 주었다. 노무현 대통령 덕분에 나는 엄청난 중책을 맡아 일하면서 모르던 세상일을 많이 배웠다. 김기원 정태인은 비록 후배지만 배울 게 많은, 그야말로 후생가외(後生可畏·젊은 후학을 두려워할 만하다)였다. 나는 참여정부 회고록 쓰는 일을 이제는 해야겠다고 마음먹었다. 20년 전 본의 아니게 정치의 소용돌이 한복판에 들어가 역사의 현장을 목격한 사람으로서 정확한 기록을 남길 의무감을 느낀다. 긴 세월이 흘렀고, 내 글이 나가면 상처받을 사람도 있겠지만 어쩌랴. 역사에 기록하는 일은 누군가 해야 하는 너무나 중요한 일이 아닌가. 사적인 이해관계, 호불호를 훌쩍 초월하는 일이다.

그리고 이것이 노무현 대통령의 성향과도 맞는다고 생각한다. 만일 노 대통령이 살아서 회고록을 쓰신다면 성격상 틀림없이 그렇게 쓸 것이다. 실제로 노 대통령은 기록의 중요성을 늘 강조했다. 참여정부 6개월이 지났을 때 대통령은 나에게 중요한 건 기록을 해두라고 권한 적도 있었다. 노 대통령은 눈앞의 평가나 시류에 대해서는 놀랄 정도로 초연했고, 그 대신 먼 훗날의 역사적 평가에 대해서는 늘 두려워했다. 나는 그런 대통령의 자세를 보면서 깊은 감명을 받았고, 이런 대통령을 위해서는 온몸을 바쳐 열심히 일해야겠다는 생각을 다지곤 했다.

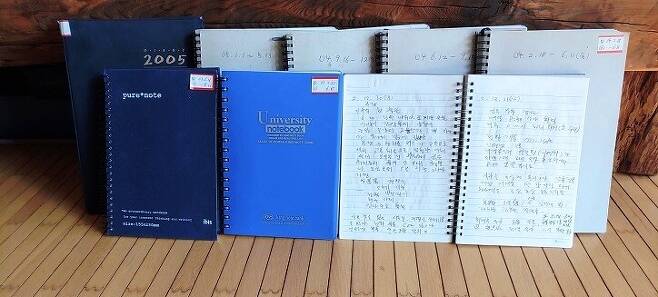

나는 천성이 게을러 평생 일기라는 걸 써본 적이 없었다. 하지만 이미 참여정부 인수위에 발탁되는 순간 이런 중요한 역사적 장면은 기록해둘 필요가 있겠다는 생각이 들어 일기를 쓰기 시작했다. 아무리 피곤해도 꼭 일기를 써놓고 잠자리에 들었다. 그 일기가 이 회고록의 바탕이다. 그러지 않았다면 대개 다 잊었을 것이다. 20년 만에 일기를 꺼내 먼지를 털고 읽어보니 아, 이런 일이 있었나 놀라기도 하고, 기록의 중요성을 실감한다.

노무현 대통령과 첫 만남부터 이야기해야겠다. 2002년 제16대 대통령 선거 운동이 한창일 때 나는 김대중 정부의 정책기획위원회 50명 위원 중 한명이었다. 역시 위원이었던 윤성식 교수(고려대 행정학과)와 2002년 8월 초에 만나 대화를 하고 있었다. 윤 교수는 노무현 후보를 돕고 있는데, 돕겠다고 캠프에 왔던 교수들이 썰물처럼 빠져나간다고 개탄하는 게 아닌가. 그때는 노무현 후보의 지지율이 10%대, 이회창 후보의 지지율은 40%대로서 상대가 안 될 때였다. 그 이야기를 듣고 내가 불쑥 말했다. “아니, 교수들이 도우려고 왔으면 끝까지 도와야지, 지지율 낮다고 도망가는 그런 의리 없는 사람들이 어디 있어요. 나도 사실 노무현 좋아하는데.” 그러자 윤 교수가 반색을 하며 좀 도와달라고 했다. 그래서 나는 이렇게 대답했다. “사람들이 도망가고 있다면 나라도 가서 돕지요.”

며칠 뒤 정세균 의원한테서 전화가 왔다. 얼마 뒤 ‘노무현 후보 공약 점검회의’가 있으니 참석해달라고. 그래서 2002년 8월 중순, 서울 여의도 산은캐피탈 건물에서 열린 회의에서 노무현 후보를 처음 만났다. 이 회의에는 김대환 교수(인하대 경제학과), 유종일 박사(한국개발연구원)를 포함해 10여명이 참석했다. 첫 만남에서 나는 약간의 정책적 건의를 하면서 내 딴에는 그것보다 더 중요한 걸 건의했는데, 그건 제발 말을 줄이라는 충고였다. 회의를 마치고 대구로 오면서 생각해보니 초면에 내가 실례를 했구나 싶었다. 그래도 다시 만날 일은 없을 것이고 그건 중요한 일이니 말하길 잘했다고 스스로 정당화했다. 그러고는 노 후보가 기분이 상해 다시는 연락이 오지 않겠지 했는데 이게 웬일, 며칠 뒤 다시 연락이 오기를 후보하고 조찬 모임을 하자는 게 아닌가. 참석자는 김대환 교수와 나 둘뿐이라고 했다. 그래서 아, 노무현이라는 정치인은 옹졸하지 않구나 하는 생각이 들었다.

그해 8월31일, 그날은 마침 내 생일이었다. 아침 일찍 여의도에 있는 맨하탄호텔(지금은 켄싱턴호텔) 일식당으로 갔다. 김대환 교수와 나, 그리고 노 후보와 젊은 보좌관 여러명이 함께 아침밥을 먹었다. 밥을 먹으며 김대환 교수와 나는 몇 가지 정책 건의를 했는데, 좌중의 분위기가 착 가라앉아 있었다. 보좌관들의 어깨가 축 처져 있고 정책이니 공약이니 하는 게 귀에 들어오지 않는 것 같았다. 지지율이 워낙 낮아서 그런 것 같았다. 그래서 내가 화제를 바꾸어 이런 이야기를 했다.

“우리 어머니가 1년 전 2001년 9월에 돌아가셨습니다. 그 한달 전, 어머니는 사경을 헤매고 있던 와중에 여론조사기관의 전화를 받아 이런 대화를 주고받았다고 합니다. 귀하가 지지하는 정당은? 민주당. 제일 좋아하는 정치인은? 노무현. 내년 연말 대선에서 누가 당선될 거라고 생각합니까? 노무현.” 대구에 사는 80대 할머니가 이런 대답을 하니 전화를 건 여성 조사원이 놀라는 눈치였다고 한다. 그날 저녁 집에 모인 우리 형제들은 이 이야기를 듣고 어머니를 놀렸다. “아이고 어무이도 참, 노무현이 훌륭하지만 대통령 될라마 아직 멀었심더.”

이런 이야기를 하자 노무현 후보가 말했다. “아, 좀 더 오래 사셨더라면 좋았을 텐데, 안타깝습니다.” 그러고는 다음 일정이 있어 후보 일행은 먼저 자리를 떴다. 보는 눈도 있고 하니 우리 둘은 5분만 더 있다가 나가는 게 좋겠다고 하면서. 그래서 김대환 교수와 식당 안에서 잠시 기다리고 있었다. 그런데 복도를 나가던 노 후보가 갑자기 발길을 돌려 다시 식당으로 뚜벅뚜벅 되돌아오는 게 아닌가. 무슨 일인가 의아해하는 나에게 노 후보가 싱긋 웃으며 말했다. “어쩐지 내가 대통령이 될 것 같은 기분이 듭니다.”

그로부터 넉달 뒤 2002년 12월 나는 ‘노무현 대통령 당선’이라는 대문짝만한 제목이 1면 머리기사로 실린 <한겨레>를 들고 어머니 산소에 올랐다. 산소에 엎드려 나는 이렇게 말했다. “어무이 말이 맞았심더.”

이정우/참여정부 초대 정책실장·경북대 명예교수

Copyright © 한겨레. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 크롤링 금지.

- 159명 잃은 지 159일…이태원 유족들 “우리가 진실 찾겠다”

- 강남 납치·살해 배후 지목된 코인업계 관계자 용인서 체포

- “중요한 건 꺾이지 않는 축제” 벚꽃 빼고 간다

- [단독] 유족 8년 견딘 학폭 소송, 권경애 변호사 불출석에 ‘허망한 종결’

- ‘강제동원’ 미쓰비시 특허권 압류…원고 “정부 변제안은 왜곡”

- [현장] 트럼프 출석 법원 앞 욕설과 증오…두 쪽으로 갈라진 미국

- 한동훈, 송파 출마설에 “왜 얘기 나왔는지 나도 궁금”

- 축구협회 사면 명단 52명 공개…뇌물·폭력 등 점입가경

- 전두환 손자 “‘하나회’ 오면 수백·수천 든 돈봉투…충성 바쳐”

- 공공기관 정규직 평균 6922만원 받는다…347개 기관, 직원 46만7천명