‘사진 찍히면 죽는다’… 편견 맞선 국내 첫 사진관장 황철[윤범모의 현미경으로 본 명화]

윤범모 국립현대미술관장 2023. 2. 7. 03:01

“어린아이를 유괴하여 죽이고 눈으로 사진 약을 만든다!”

“사진에 찍히면 수명이 짧아진다!”

괴이한 물건을 처음 본 한양 사람들은 ‘카메라 귀신’에 대한 풍문까지 만들며 공격했다. 밤이면 사진관으로 돌을 던지면서 텃세를 부렸다. 유언비어는 결국 사진관을 파괴시켰다. 1884년 갑신정변이 일어나던 해의 사건이다. 장소는 서울 북촌 양반 동네. 대상은 신기한 괴물상자, 바로 카메라다.

1883년 황철(黃鐵·1864∼1930)은 자신의 집에 사진 촬영소를 설치했다. 이는 한국인이 운영한 본격적인 최초의 사진관으로 기록될 수 있을 것이다. 황철은 특히 궁궐과 고관들의 초상 사진, 그리고 풍경을 촬영했다. 사진 기록을 두고 ‘나라의 기밀을 누설한다’고 고발당하기도 했다. 조선왕조의 초상화 제작은 본디 도화서 화원의 몫이었다. 이에 사진가 황철은 화원의 초상화 대신 사진으로 대체하자고 상소를 올렸다. 임금은 뒷날로 미루자며 즉석에서 수락하지 않았지만 사진의 역할에 대한 새로운 주목이어서 흥미롭다.

황철은 서울의 양반가 출생으로, 집안에서 경영하는 광산 업무를 위해 최신 광산 기계를 구입하고자 18세이던 1882년 중국을 출입했다. 상하이에서 독일제 사진기와 사진 재료를 구입하고, 그곳에서 사진 기술을 배웠다. 새로운 표현 매체인 카메라에 대한 개안(開眼)은 획기적 사례에 해당한다. 1883년 드디어 서울에서 사진관을 열었다. 그 운영은 가시밭길 그 자체였다. 카메라는 대중의 공격 대상이었다. 황철은 상하이에서 다시 카메라를 구입해야 했다. 그는 서울의 상업지구인 남촌 진고개에서 1887년 사진관을 다시 열었다. 기밀 누설이라거나 어린아이 희생설 같은 유언비어로 곤혹을 치러야 했지만 이 땅에 사진이라는 존재를 알린 선각자임에는 틀림없다. 그러나 불행하게도 오랫동안 한국 사진사에서 황철의 존재는 이름조차 기록되지 않았다.

황철은 개화파로 뒤에 일본으로 망명하여 그곳에서 서화 작가로 활동하다 이승을 떠났다. 한국 예술계에서 그의 이름이 지워진 배경이기도 하다. 지금은 국내 미술품 경매시장에 황철의 서화 작품이 올라오기도 한다. 하지만 경매 가격은 형편없어 민망할 지경이다. 황철은 사진계와 미술계의 재조명을 기다리고 있는 역사적 인물이다.

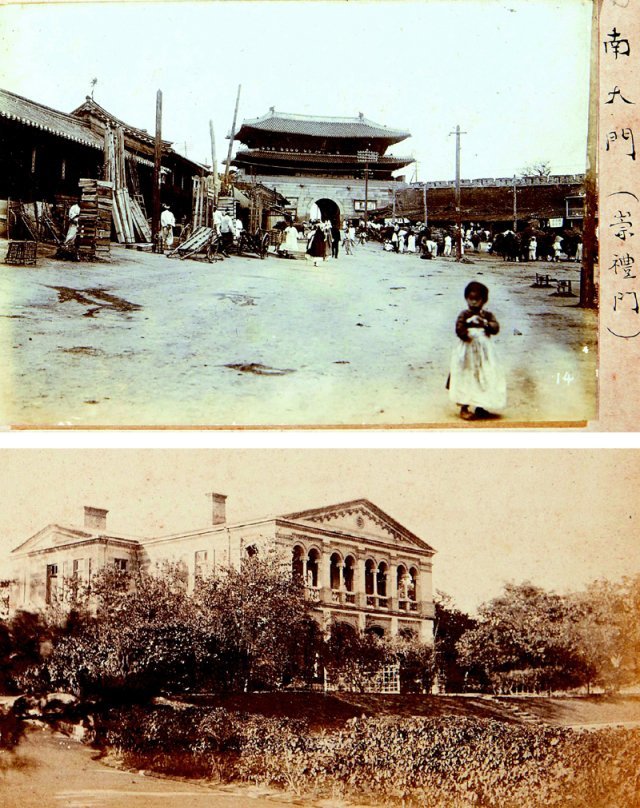

나는 황철이란 선각자를 발굴하여 논문으로 발표한 바 있다(2000년 ‘한국근대미술―시대정신과 정체성의 탐구’). 그 논문은 황철 유족 소장의 자료를 기초로 했다. 특히 황철의 일대기를 정리한 ‘어문공(魚門公) 전기’는 소중한 역사적 자료이다. 이 자료를 경원대 조형연구소 발행의 ‘조형연구’(1998년 제1호)에도 소개했다. 더불어 황철 촬영이라고 전해지고 있는 1880년대의 초기 사진 자료를 지면에 소개했다. 개화기의 서울 풍경은 많은 정보를 담고 있다.

최근 서울 종로구 삼청동에 ‘뮤지엄한미 삼청’이 신축 개관됐다. 송파구 올림픽공원 부근에서 문을 열었던 한미사진미술관의 서울관이라 할 수 있다. 개관전은 사진 전문 미술관답게 근대기 한국 사진의 역사를 정리한 것이다. 정해창 개인전(1929년)부터 임응식 회고전(1982년)까지 한국 사진의 역사적 조명이다. 여기에 초기의 사진도 선보였으니, 바로 황철의 작품이다. ‘전통혼례’와 ‘원각사지 10층 석탑’은 모두 1880년대 작품으로 표기되었다. 앞의 사진은 화훼 병풍 앞에 선 신혼부부의 모습을 촬영한 것이다. 단장한 신부의 모습이 각별하게 눈길을 끈다. 뒤의 사진은 기와지붕 너머 원각사 석탑의 상층부가 보이는 풍경이다. 곰방대를 문 중년 남자가 있는 마을 뒤의 석탑. 이색적 장면이다. 뮤지엄한미의 특징은 사진 전문 수장고를 최신 시설로 마련했다는 점이다. 이곳에 사진 작품을 보관하면 최고 500년은 온전하게 보존할 수 있단다.

국립현대미술관 소장품 가운데 황철 사진첩이 있다. 100여 점의 사진은 서울의 각종 건물과 풍경, 그리고 인물들로 구성되어 있다. 이 사진첩은 본격적 연구를 기다리고 있는 사진 역사의 초기 자료이다. 무엇보다 촬영한 사람과 촬영 시기 등에 대한 고증이 필요하다. 앨범 하나는 제목이 ‘한국 풍속사진’인데 메이지 30년(1897년) 한국 경비를 위해 파견 중 부산항에서 구입했다는 일본어 표기가 보인다. 내용은 관광기념품처럼 한국의 다양한 풍경과 인물을 안배한 것이다.

나는 얼마 전 미국 보스턴 부근의 피보디 에식스 뮤지엄에서 중국 초기 사진 특별전을 관람했다. 1839년 프랑스인 루이 다게르는 카메라오브스쿠라(어두운 방)의 영상을 고정시키는 기술을 개발했다. 사진술의 완성이었다. 이 기술은 이내 중국과 일본으로 전달되었다. 이번 중국 초기 사진전에서 나는 1840년대의 중국 사진 원본을 다수 볼 수 있었다. 초기 사진의 다양한 내용은 사진의 역사를 풍요롭게 해주었다. 게다가 두툼한 도록으로 정리한 연구 성과와 각종 자료는 많은 점을 생각하게 했다. 한국 사진계의 각성을 촉구하는 것 같은 연구였다. 역사는 미래의 거울이지 않은가. 역사를 외면한다면 미래는 암울할 것이다.

현대미술에서 사진의 위상은 날로 올라가고 있다. 휴대전화 덕분에 누구나 사진을 찍고 있는 21세기는 사진이 범람하는 시대다. 하지만 이 땅에 어떻게 사진술이 들어왔는지 돌아보는 것도 필요할 것이다. ‘사진에 찍히면 일찍 죽는다’는 믿음이 횡행하던 시대를 살아낸 선구자, 황철의 존재를 다시 생각한다.

“사진에 찍히면 수명이 짧아진다!”

괴이한 물건을 처음 본 한양 사람들은 ‘카메라 귀신’에 대한 풍문까지 만들며 공격했다. 밤이면 사진관으로 돌을 던지면서 텃세를 부렸다. 유언비어는 결국 사진관을 파괴시켰다. 1884년 갑신정변이 일어나던 해의 사건이다. 장소는 서울 북촌 양반 동네. 대상은 신기한 괴물상자, 바로 카메라다.

1883년 황철(黃鐵·1864∼1930)은 자신의 집에 사진 촬영소를 설치했다. 이는 한국인이 운영한 본격적인 최초의 사진관으로 기록될 수 있을 것이다. 황철은 특히 궁궐과 고관들의 초상 사진, 그리고 풍경을 촬영했다. 사진 기록을 두고 ‘나라의 기밀을 누설한다’고 고발당하기도 했다. 조선왕조의 초상화 제작은 본디 도화서 화원의 몫이었다. 이에 사진가 황철은 화원의 초상화 대신 사진으로 대체하자고 상소를 올렸다. 임금은 뒷날로 미루자며 즉석에서 수락하지 않았지만 사진의 역할에 대한 새로운 주목이어서 흥미롭다.

황철은 서울의 양반가 출생으로, 집안에서 경영하는 광산 업무를 위해 최신 광산 기계를 구입하고자 18세이던 1882년 중국을 출입했다. 상하이에서 독일제 사진기와 사진 재료를 구입하고, 그곳에서 사진 기술을 배웠다. 새로운 표현 매체인 카메라에 대한 개안(開眼)은 획기적 사례에 해당한다. 1883년 드디어 서울에서 사진관을 열었다. 그 운영은 가시밭길 그 자체였다. 카메라는 대중의 공격 대상이었다. 황철은 상하이에서 다시 카메라를 구입해야 했다. 그는 서울의 상업지구인 남촌 진고개에서 1887년 사진관을 다시 열었다. 기밀 누설이라거나 어린아이 희생설 같은 유언비어로 곤혹을 치러야 했지만 이 땅에 사진이라는 존재를 알린 선각자임에는 틀림없다. 그러나 불행하게도 오랫동안 한국 사진사에서 황철의 존재는 이름조차 기록되지 않았다.

황철은 개화파로 뒤에 일본으로 망명하여 그곳에서 서화 작가로 활동하다 이승을 떠났다. 한국 예술계에서 그의 이름이 지워진 배경이기도 하다. 지금은 국내 미술품 경매시장에 황철의 서화 작품이 올라오기도 한다. 하지만 경매 가격은 형편없어 민망할 지경이다. 황철은 사진계와 미술계의 재조명을 기다리고 있는 역사적 인물이다.

나는 황철이란 선각자를 발굴하여 논문으로 발표한 바 있다(2000년 ‘한국근대미술―시대정신과 정체성의 탐구’). 그 논문은 황철 유족 소장의 자료를 기초로 했다. 특히 황철의 일대기를 정리한 ‘어문공(魚門公) 전기’는 소중한 역사적 자료이다. 이 자료를 경원대 조형연구소 발행의 ‘조형연구’(1998년 제1호)에도 소개했다. 더불어 황철 촬영이라고 전해지고 있는 1880년대의 초기 사진 자료를 지면에 소개했다. 개화기의 서울 풍경은 많은 정보를 담고 있다.

최근 서울 종로구 삼청동에 ‘뮤지엄한미 삼청’이 신축 개관됐다. 송파구 올림픽공원 부근에서 문을 열었던 한미사진미술관의 서울관이라 할 수 있다. 개관전은 사진 전문 미술관답게 근대기 한국 사진의 역사를 정리한 것이다. 정해창 개인전(1929년)부터 임응식 회고전(1982년)까지 한국 사진의 역사적 조명이다. 여기에 초기의 사진도 선보였으니, 바로 황철의 작품이다. ‘전통혼례’와 ‘원각사지 10층 석탑’은 모두 1880년대 작품으로 표기되었다. 앞의 사진은 화훼 병풍 앞에 선 신혼부부의 모습을 촬영한 것이다. 단장한 신부의 모습이 각별하게 눈길을 끈다. 뒤의 사진은 기와지붕 너머 원각사 석탑의 상층부가 보이는 풍경이다. 곰방대를 문 중년 남자가 있는 마을 뒤의 석탑. 이색적 장면이다. 뮤지엄한미의 특징은 사진 전문 수장고를 최신 시설로 마련했다는 점이다. 이곳에 사진 작품을 보관하면 최고 500년은 온전하게 보존할 수 있단다.

국립현대미술관 소장품 가운데 황철 사진첩이 있다. 100여 점의 사진은 서울의 각종 건물과 풍경, 그리고 인물들로 구성되어 있다. 이 사진첩은 본격적 연구를 기다리고 있는 사진 역사의 초기 자료이다. 무엇보다 촬영한 사람과 촬영 시기 등에 대한 고증이 필요하다. 앨범 하나는 제목이 ‘한국 풍속사진’인데 메이지 30년(1897년) 한국 경비를 위해 파견 중 부산항에서 구입했다는 일본어 표기가 보인다. 내용은 관광기념품처럼 한국의 다양한 풍경과 인물을 안배한 것이다.

나는 얼마 전 미국 보스턴 부근의 피보디 에식스 뮤지엄에서 중국 초기 사진 특별전을 관람했다. 1839년 프랑스인 루이 다게르는 카메라오브스쿠라(어두운 방)의 영상을 고정시키는 기술을 개발했다. 사진술의 완성이었다. 이 기술은 이내 중국과 일본으로 전달되었다. 이번 중국 초기 사진전에서 나는 1840년대의 중국 사진 원본을 다수 볼 수 있었다. 초기 사진의 다양한 내용은 사진의 역사를 풍요롭게 해주었다. 게다가 두툼한 도록으로 정리한 연구 성과와 각종 자료는 많은 점을 생각하게 했다. 한국 사진계의 각성을 촉구하는 것 같은 연구였다. 역사는 미래의 거울이지 않은가. 역사를 외면한다면 미래는 암울할 것이다.

현대미술에서 사진의 위상은 날로 올라가고 있다. 휴대전화 덕분에 누구나 사진을 찍고 있는 21세기는 사진이 범람하는 시대다. 하지만 이 땅에 어떻게 사진술이 들어왔는지 돌아보는 것도 필요할 것이다. ‘사진에 찍히면 일찍 죽는다’는 믿음이 횡행하던 시대를 살아낸 선구자, 황철의 존재를 다시 생각한다.

윤범모 국립현대미술관장

Copyright © 동아일보. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

동아일보에서 직접 확인하세요. 해당 언론사로 이동합니다.

- 與 전당대회 분석 ⓶ - 金-安, 두 사람의 정치적 미래는?[한상준의 정치 인사이드]

- 튀르키예 중부서 또 규모 5.3 지진

- 민주 “이재명, 10일 오전 11시경 검찰 재출석하기로”

- 2000년 버틴 고성도 폭삭…“심판의 날 온것 같았다”

- 수백마리 새떼 빙빙…튀르키예 지진 직전 포착된 기이 현상 (영상)

- [속보]‘신당역 살인’ 전주환 1심 징역 40년형 선고

- 野 ‘이상민 탄핵-김건희 특검’ 강행 배경은…“중도층이 더 강경” 자신감[정치 인&아웃]

- 尹 “공직자 마인드 안 바뀌면 경제 전쟁서 살아남기 어려워”

- [단독]“이화영, 북측에 ‘이재명 평양 기자회견’ 요청”

- MZ노조 뭉친다 “이념투쟁 대신 공정-상생”