|

| 이창용 한국은행 총재가 13일 오전 서울 중구 한국은행에서 열린 2023년 첫 금융통화위원회 회의에서 의사봉을 두드리고 있다. 2023.1.13/뉴스1 © News1 사진공동취재단 |

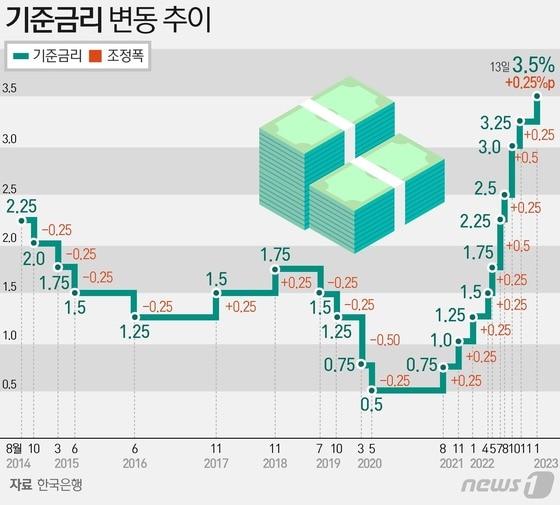

한국은행이 이달 기준금리를 0.25%포인트(p) 올리며 사상 첫 일곱 차례 연속 인상을 단행함에 따라 은행 대출금리도 상승 압력을 받아 가계 빚 부담이 커질 전망이다.

대출금리가 기준금리 인상 폭만큼만 오르더라도 전체 가계대출 이자는 3조3000억원가량 더 늘어나게 된다. 차주 1인당 평균 연이자 부담 증가액은 약 16만4000원에 달한다. 지난 1년여간 기준금리가 3%p 오른 것을 감안하면 늘어난 가계이자는 약 40조원(1인당 약 200만원)에 이른다. 실제 대출금리는 기준금리에 가산금리까지 더하기 때문에 차주들이 느끼는 빚 부담은 이보다 훨씬 크다.한국은행 금융통화위원회는 13일 오전 통화정책방향 회의를 열어 현재 3.25%인 기준금리를 3.50%로 0.25%p 인상했다. 지난해 4·5·7·8·10·11월에 이은 사상 첫 일곱 차례 연속 기준금리 인상이다.

기준금리 인상은 불과 1년5개월만에 10차례나 이어지면서 대출자들의 고통이 심화하고 있다. 2021년 8월 0.5%였던 기준금리는 이달 3.50%로 무려 3%p가 올랐다.

한국은행에 따르면 지난해 6월말 기준 가계대출 잔액은 1757조1000억원에 이른다. 전 금융권의 변동금리 대출 이용 비중은 74.2%로 5명 중 4명이 금리 변동 위험에 고스란히 노출돼 있다.

|

| © News1 김초희 디자이너 |

이번 기준금리 인상 폭(0.25%p)만큼 대출금리가 오른다고 가정하면 가계의 연간 이자 부담은 약 3조3000억원(1757조1000억원×74.2%×0.25%)가량 더 늘어난다. 대출자 1인당 약 16만4000원 수준이다.

2021년 8월 이후 10차례 기준금리가 인상(3%p)된 것을 고려하면, 1년반 만에 불어난 가계 이자 부담액은 39조6000억원에 달한다. 차주 1인당 평균 연이자 부담 증가액은 약 200만원 정도로 추산된다.

대다수 전문가들은 한은이 최종금리로 지금의 3.5% 또는 1분기 한 번의 추가 인상으로 3.75%를 찍은 이후, 장기간 높은 수준의 기준금리를 유지하는 고금리 기조가 지속될 것으로 예상했다.

금융권에선 잠시 주춤했던 시중은행의 주담대 최고금리가 다시 연 8%를 향해 상승 압력을 받을 것이란 관측도 나온다. KB국민·신한·하나·우리 등 4대 시중은행의 변동형 주담대 최고금리는 지난해 연 8% 진입을 눈앞에 뒀다가 정부 개입 등의 영향으로 현재 7% 초중반(연 7.41%)까지 내려왔다. 금융당국은 대출금리의 가파른 상승을 막기 위해 금융업계에 수신경쟁을 자제할 것을 당부하고, 대출금리를 모니터링하는 방식으로 금리 상승 압력을 억눌러왔다. 그러나 기준금리 인상으로 시장금리 등 준거금리가 오르면 대출금리 추가 상승도 불가피하다.

대출금리가 장기간 오르면서 차주들의 빚 부담도 크게 늘어나고 있다.

1~2년 전 금리가 본격적으로 오르기 전에 4억원을 연 3.5% 금리(30년 만기, 원리금균등 조건)로 빌린 경우 대출 초기 월이자 부담은 116만원(연간 약 1392만원)이었다. 원금을 합친 원리금은 179만원 정도였다. 그러나 대출금리가 연 7%로 오르면 초기 월이자는 233만원(연간 약 2796만원)으로 2배가량 늘어난다. 원리금까지 더하면 은행에 매월 266만원을 갚아야 한다. 연간 원리금 상환액은 3192만원으로, 직장인 연봉의 상당 수준에 육박한다. 월급을 고스란히 은행에 내야 하는 셈이다.

jhkuk@news1.kr

![오연서, 글래머 몸매 드러낸 파격 변신...'깜짝' [N화보]](https://image.news1.kr/system/photos/2024/5/23/6664836/no_water.jpg/dims/resize/276/crop/276x184/thumbnail/138x92!/optimize)

![스테이씨 아이사, 그린 듯한 옆 라인...독보적 비주얼 [N화보]](https://image.news1.kr/system/photos/2024/5/22/6664223/no_water.jpg/dims/resize/276/crop/276x184/thumbnail/138x92!/optimize)