[최돈선의 예술인 탐방지도 -비밀의 방] 56. 안종중의 한 획, 그리고 변화

한 획을 찾기 위한 서예 50여년

무심함으로 자유롭게 획 표현

‘글씨 잘 쓰는 선생’ 소문 자자

주위 훌륭한 교범으로 알려져

30년간의 인내 후 연 첫 개인전

고루한 전통서 벗어난 문인화가

극도의 절제와 생략·여백 담겨

서·화·전각 동시작업 예술가

오후 3시. 흐린 날이다. 나는 로데오 거리 상가 건물로 들어선다. 상가 지하에 있는 ‘난정서루’는 안종중 화가의 일터요 작업실이다.

안종중 화가의 권유로 나는 난로 옆 의자에 앉는다. 벌써 22년 전이다. 나는 안종중의 첫 개인전 도록을 써준 적이 있다. 21세기가 시작되는 첫해였다. 어떻게 썼는지 나는 기억하지 못한다. 안종중은 도록을 내밀며 22년 전의 나와 안종중을 소환한다. 나는 그 도록의 제목을 읽는다. 제목은 ‘좋은 거지 참 좋은 거야’라고 되어 있었다. 나는 맞은 편에 앉은 안종중을 바라본다. 그는 여전히 형형한 눈빛이다. 그럼에도 그는 금붕어 눈처럼 선한 눈빛을 감추지 않는다.

한 획 찾기의 준엄함

내가 안종중을 처음 만났을 때, 그는 서예가였다. 1979년 안종중은 서울에서 춘천으로 왔다. 그러니까 춘천살이가 어언 50년을 훌쩍 넘긴 것이다. 처음엔 강원대 동아리 모임 묵경회를 주도하면서 여성회관 서예 강사로 활동했다.

그러다가 선배가 하던 난정서우를 맡아 춘천에 정착했다. 당시 안종중은 글씨 잘 쓰는 선생으로 소문이 자자했다. 그도 그럴 것이 검여 유희강 선생이 아끼는 제자였고, 그의 북위풍 천자문은 서예를 익히는 사람들에겐 훌륭한 교범이 되었다. 안종중은 일찍이 서법의 중요성을 알아 중국 서예사를 공부하는 한편, 북위시대 용문서체를 꾸준히 연마했다. 안종중의 글씨 꼴에는 북위체의 여운이 묵향처럼 스며있다.

“서예 50년은 한 획 찾기였어요”

수십만 번 획을 그으면서 한 획을 찾아 여기까지 왔다니. 마음을 단전에 한가로이 놓을 때, 아니 마음조차 무심 무아일 때, 그는 비로소 획 하나를 제대로 그을 수 있었다. 획의 자유로움은 자신을 잊음으로써 얻어졌다.

자신에 대한 그의 엄격함, 열정과 기운이 배어있는 심획은 창문에 비친 대나무 그림자처럼 은은하고 격조가 깊어야 했다. 흐트러짐 없는, 준엄한 선비정신이 대쪽 같이 살아있어야 했다. 그는 그렇게 평생을 쓰고, 평생을그려왔다. 그것은 그가 추구하는 예술철학의 기본 바탕이었다.

문인화가로의 첫걸음

2000년 어느 날, 나는 안종중의 작품이 보관된 후평동 아파트로 간 적이 있었다. 오직 작품만 가득 들어찬 20평의 공간엔 묵향이 은은했다. 그곳에서 나는 이 작가가 글씨만 쓰는 사람이 아님을 알게 되었다. 금어, 군자란, 조롱박, 차 앞에 앉은 스님, 소나무, 선인장, 가지, 거북이, 연꽃, 포도, 나팔꽃, 연못, 개구리들은 우리가 일상 노닐며 일상 대하는 것들이었다. 고루한 전통 사고에서 벗어난 파격에 그의 그림이 있었다.

그것은 역설적이게도 전통을 잇는 맥이라 할 수 있었고, 그 맥의 소박함은 새로운 변화였다.안종중은 무심함으로 얻어진 획을 자유롭게 표현해내는 작가였다. 그의 그림은 단순했다. 묘하게도 극도의 절제와 생략이 깊은 여백을 얻고 있었다. 어린아이 같은 획의 질박함에서 나는 숨겨진 그의 동심을 읽었다. 나는 그 겨울날의 그림과 글씨가 그의 첫 개인전에 내놓을 작품이라는 걸 알았다. 지명(知命)의 나이였다. 안종중은 30년 동안 한 번도 개인전을 열지 않았다. 놀라운 일이었다. 어느 예술가가 30년을 그처럼 인내할 수 있단 말인가. 그날 나는 속으로 자문하면서 안종중의 형형한 눈빛을 유심히 바라보았다.

그리고 20년이 훌쩍 지나갔다. 나는 외지에서 다시 춘천으로 돌아왔다. 2020년 9월 나는 중앙로에서 열린 시백 안종중 특별개인전을 보러 갔다. 안종중은 부재중이었다. 그림과 글씨만이 나를 포근히 감싸 안았다. 우선 나는 그림과 글씨에 압도되었다. 대작과 소품이 골고루 배치된 풍요한 그림과 글씨, 그것들은 복도에서부터 안쪽 전시실까지 꽉 들어차 있었다.

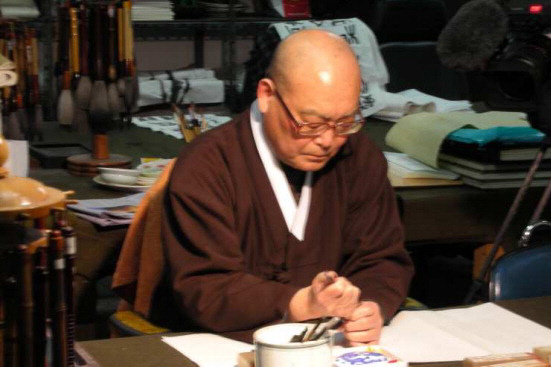

나는 퉁방울의 스님이 연잎 아래서, 화선지 모서리에서, 차 한 잔 앞에 놓고 앉아 있는 모습을 보았다. 그 퉁방울 스님은 안종중 자신이었다. 그림의 찻잔에서 향기가 났다. 아니 그렇게 나는 느꼈다. 거꾸로 선 나무, 옆으로 누운 도시 아파트, 도시의 달, 물오리들, 검은 연못에 떠 있는 퉁방울 스님 그런 물상들이 내 눈에 들어왔고, 그것들은 들숨이 되어 나의 단전에 천연스레 앉아 있었다.나는 우유갑을 소재로 그린 그림에 주목했다. 새로운 재료였다. 언뜻 이중섭이 담배 은박지에 그린 그림이 연상되었다. 우유갑이 접힌 부분 부분에 경계가 이루어지고, 그것들은 그림의 한 영역으로 확대되었다. 크레파스로 칠해진 색채에 날카로운 전각도로 그어진 그림, 그것은 안종중이 마지막까지 파내야 할 마음의 인(印) 같은 것이었다. 안종중은 서와 화와 전각을 동시에 작업하는 예술가였다.

안종중은 전각에 자신의 퉁방울 스님과 찻잔을 늘 함께 새겨넣었다. 붉은색의 전각엔 힘과 부드러움이 함께 공존했다. 작업하는 순간순간, 마치 주술처럼 예술의 궁극이 환히 열리는 그런 느낌 같은 것일지도 모른다. 칼로 판 것처럼 붓으로 쓰고, 붓으로 쓴 것처럼 칼로 파라. 이 엄격한 말을 안종중은 한시도 잊은 적이 없었다.

안종중은 고희의 나이에 새로운 무엇을 꿈꾸고 있는 것일까. 그것엔 욕심을 버린 안종중의 획만이 존재하는 것일까. 그 획은 안종중의 것임에도 안종중의 것이 아닐 수도 있었다. 다만 무심의 선만으로 안종중은 남을 터였다. 그것이 안종중의 화두임을, 혜안을 지닌 이라면 어찌 모르겠는가.

안종중은 지금도 변화한다

안종중은 도시의 일상에 눈길을 유심히 준다. 그러니까 안종중은 사군자 같은 통상의 문인화 풍을 벗어난, 묵과 색채의 화가요 서예가로 일신코자 한다. 그는 언제나 새롭고자 하는, 변화하는 작가이지, 고루한 상투(常套)에서 머물려 하지 않는다. 고인 물이 아니라 흐르는 물이고 싶은 것이다.

그런 안종중의 예술혼을 닮고 싶은 사람들은 그의 인품에 매료된다. 신사임당상을 받은 한글서예가 정광옥 님은 이렇게 말한다.

시백 선생님에게서 문인화를 지도받은 지 20년이 넘었다. 선생님의 그림은 늘 새롭고 가슴 뭉클하다. 핑, 눈물이 돈다.나는 선생님을 뵐 때마다 우리가 추구해야 할 궁극의 예술혼을 느낀다.

안종중은 매일 책을 읽고, 쓰고, 그리고, 춘천의 자연과 노닌다. 춘천은 이제 생의 전부로서 그에게 존재한다. 춘천의 들꽃 하나에도 안종중의 숨결이 향기롭게 스며있다. 시인

Copyright © 강원도민일보. 무단전재 및 재배포 금지.

- [월드컵 이야기] “그방에선 상식 밖 일들이” 2701호의 비밀

- 12년 만에 월드컵 16강 진출 이끈 '춘천듀오' 손흥민·황희찬 인연 화제

- 전어 수만마리 떼죽음…고성 송지호에 무슨일이?

- 업무 불만·낮은 임금·수직적 문화… 짐싸는 MZ세대

- 속초서 로또 1등 나왔다…전국 8명, 당첨금 각 31억3694만원

- 춘천~속초 동서고속철도, 구간별 실제 공사 착수는 언제?

- [속보] 양양 추락 헬기 업체 “사망자 중 여성 2명은 승무원 1명의 지인”

- ‘춘천법조타운’ 무산 되나?…춘천지법, 석사동 경자대대 단독이전 추진

- 로또 1등 한 곳에서 7게임 나왔다…전국 20게임 각각 12억씩

- 김진태 강원도정 ‘37.5%’ 긍정·‘53.0%’ 부정