중산층 욕망 채워주는 핫플마다 뭉개진 가난 있었다 [책&생각]

나란히 조명한 행정가·활동가의 책

판자촌 역사, 철거민의 일생 훑어

도시 발전해도 가난은 어딘가 고인다

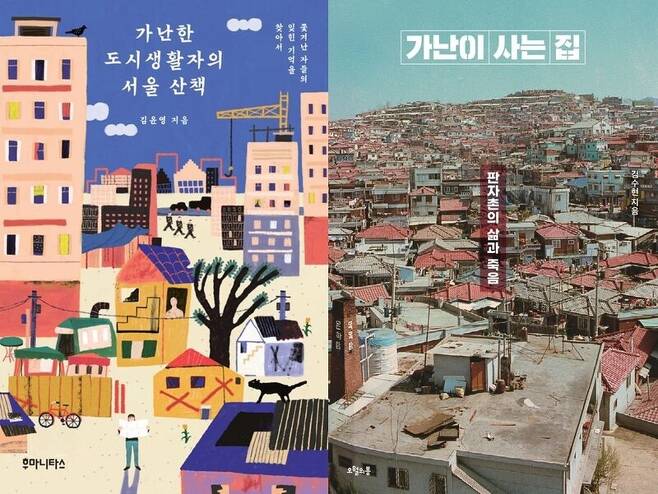

가난이 사는 집

판자촌의 삶과 죽음

김수현 지음 l 오월의봄 l 1만8500원

가난한 도시생활자의 서울 산책

쫓겨난 자들의 잊힌 기억을 찾아서

김윤영 지음 l 후마니타스 l 1만6000원

오늘날 서울은 꽤나 근사한 도시가 됐다. 곳곳에 조성된 녹색 산책로와 공원, 깔끔하게 외벽을 칠한 온갖 브랜드 아파트, 밋밋한 스카이라인에 아찔한 굴곡을 선사하는 초고층 빌딩…. 서울을 한 폭의 유화로 그린다면, 시원한 붓질이 느껴지는 세련된 작품이리라.

그러나 모든 그림이 그렇듯, 서울이라는 작품 역시 한방에 완성되지 않았다. 수차례 밑그림을 그렸다 지우고, 수없이 뭉갬과 덧칠을 반복한 끝에 지금의 모습이 됐다. <가난한 도시생활자의 서울 산책>, <가난이 사는 집>은 화려한 채색 이전, ‘지움’과 ‘뭉갬’을 반복했던 도시의 역사를 되짚어보는 책이다. 반빈곤 활동가 김윤영은 철거민·노점상의 생애사를 통해, 노무현·문재인 정부에 도시행정가로 참여한 김수현은 각종 연구와 통계를 망라해 멀끔한 도시 서울에서 지워진 가난의 흔적을 복원한다.

■ 핫플레이스마다 가난이 살았다

제목은 <…서울 산책>이지만, 내용은 ‘다크 투어리즘’에 가깝다. 2010년부터 빈곤사회연대에서 활동하고 있는 지은이 김윤영은 경의선 숲길, 롯데월드타워 같은 도시의 ‘핫플’을 지나칠 때면 쫓겨난 이들을 떠올린다. 신흥 ‘벚꽃명소’, 미국 뉴욕의 센트럴파크를 연상시킨다고 ‘연트럴파크’(연남동 센트럴파크의 줄임말)라는 애칭까지 붙은 ‘경의선 숲길’은 용산구 원효로부터 마포구 연남동까지 6.3㎞에 이르는 기다란 공원이다. 공원 반경 200m에는 지난해 3월 기준 100세대 이상 아파트 단지 32개가 있다. 2016년 숲길이 개통되면서 막대한 시세차익을 누린 아파트들이다. 이들 가운데 상당수가 가난을 뭉개고 들어섰다. 숲길 초입, 신계구역 주택재개발 정비사업으로 지어진 ‘용산 이(e)편한세상’은 강정희씨의 터전 위에 세워졌다. 이혼 후 신계동에 자리를 잡고 보험 영업부터 마늘까기 부업까지 하며 악착같이 살았지만, 동네가 재개발 지역으로 묶이면서 “잠깐 시장 다녀온 사이” 집이 철거됐다. “장 봐온 것 하나 해먹어 보지도 못했”고, 세간은커녕 가족사진 한 장 못 챙겼으며, 딸이 키우던 햄스터는 바닥에 나뒹굴었다. 2008년의 일이다.

이런 식의 뭉갬은 까마득한 과거의 일이 아니다. 2018년 12월4일, 81년생 박준경이 주검으로 발견됐다. 아현동 단층집에서 어머니와 세 들어 살던 그는, 동네가 아현2구역으로 묶이면서 역시 터전을 잃었다. 보상금은커녕 알량한 이사비조차 받을 수 없었다. 재개발과 달리, 재건축은 세입자 보상대책이 의무가 아니기 때문이다. 집에서 쫓겨난 그는 결국 세상을 등졌다. “세 번의 강제집행으로 모두 뺏기고 쫓겨나 이 가방 하나가 전부입니다. (…) 3일간 추운 겨울을 길에서 보냈고 내일이 오는 것이 두려워 자살을 선택합니다.” 전단지 뒷면에 적은 유서 일부다. 청년의 생이 뭉개진 곳에는 ‘마포더클래시’ 아파트가 신축돼 분양을 앞두고 있다.

123층 롯데월드타워는 21년 동안 자리를 지켰던 잠실포차를 지운 자리에 우뚝 섰다. 철거민 5명, 경찰 1명의 생명을 앗아간 ‘용산참사’의 현장 용산4구역에는 43층짜리 주상복합 아파트가 들어섰다. 신축 브랜드 아파트, 대형 쇼핑몰, 도심 공원처럼 중산층의 욕망에 이바지하는 많은 공간은, 삶의 터전을 지키고 싶은 가난한 이들의 소망을 제물 삼아 지어졌다. 저자는 개발로 이득을 본 소수가 누린 시세차익에는 “헐값에 자기 집에서 쫓겨난 사람들, 생계를 잃은 사람들, 정주할 권리를 빼앗긴 이들의 삶”이 포함돼 있다는 점을 힘주어 말한다.

■ 판자촌이 사라져도 빈곤은 어딘가 퇴적된다

김수현 세종대 교수(전 청와대 정책실장)의 저서 <가난이 살던 집>도 유사한 문제의식을 공유한다. “이 사업(재개발, 뉴타운)은 서민의 주거공간을 상위계층에게 제공하는 사업이다. (…) 빈민들의 소득이나 생활조건이 변하지 않고 주택만 공식 주택시장에 편입될 경우 판자촌은 상위계층을 위한 주거지로 변하기 쉽다.”

1960년대까지 서울 인구의 약 38%가 판자촌에 살았다. 도시화가 급격하게 진행되면서 그럴듯한 주택을 지을 새도 없었다. 정부도 이런 상황을 감안해 무허가 주택이던 판자촌을 마냥 규제하지 않았다. 이런 분위기는 80년대 초반이 되면서 달라진다. 88올림픽을 앞두고 정부는 공격적으로 판자촌을 해체하기 시작한다. 이때 도입된 것이 ‘합동재개발사업’이다. 건설사가 조합원으로 참여해 사실상 주도권을 쥐고 진행하는 방식으로, 기존 가옥보다 더 많은 주택을 일반에 분양해 이 자금으로 가옥주의 추가분담금을 낮춰 사업 동력을 확보한다. 정부는 직접 개입하지 않고도 세수 증대, 도시기반시설 개선, 양질의 아파트 공급을 통한 민심 달래기 효과를 누릴 수 있어 이득이고, 건설사는 굳이 해외 수주를 하지 않아도 국내에서 안정적 수익원을 확보할 수 있어 이득이다. 구매력이 있는 중산층은 새 아파트를 분양받을 수 있어 이득이다.

이런 개발 이득 카르텔에서 소외된 자는 경제력 없는 가옥주와 세입자다. 저자에 따르면, 80년대 이후 10년간 줄잡아 70만∼80만명이 판자촌을 떠났는데 이 가운데 단 10%만이 새로 지어진 분양아파트나 임대아파트에 입주했다고 한다. 나머지는 ‘지옥고’(반지하, 옥탑방, 고시원)로, 쪽방촌으로, 비닐하우스주택으로 뿔뿔이 흩어졌다. 판자촌이 사라져도 도시 빈곤은 사라지지 않고 기필코 어딘가에 “퇴적”되었다.

김수현 교수와 김윤영 활동가는 80년대 이후 재개발, 뉴타운의 원형으로 자리 잡은 합동재개발방식이야말로 ‘공공성’의 덧칠이 필요하다고 공통적으로 입을 모은다. 이 방식 탓에 정부는 도시 개선을 위해 재정·자원을 투입하지 않아도 되는 명분을 얻었고, 개발이익을 소유자가 배타적으로 독점하는 관행이 자리잡았다는 것이다.

최윤아 기자 ah@hani.co.kr

Copyright © 한겨레. 무단전재 및 재배포 금지.

- 돈으로 엮인 ‘이주호-에듀테크업체’ 총정리…청문회 관전 포인트 셋

- 한동훈을 ‘동훈서답’ 하게 만든 의원, 이탄희와 직업윤리

- 생일선물 상품권은 ‘SPC’만…입찰조건 제한한 외교부

- ‘가업 상속’ 공제 확대…빙그레·한미약품도 ‘부자 감세’ 혜택받나

- 지금, 온 거리가 거대한 미술관…카타르의 ‘예술적 카타르시스’

- ‘정책 홍보장’ 된 80분 생중계…민감 현안 쏙 빠졌다

- 쓰러진 전동킥보드는 견인, 전기자전거는 방치…왜?

- “오랜만~, 장애인 시위 어떻게 봐?” 돌아온 이루다에게 물었다

- 이원모 인사비서관 재산 446억…주택·상가 60여채 소유

- 제주4·3 희생자 300명, 첫 국가 보상받는다