우리가 미처 몰랐던 '가축'의 일상

전체 맥락을 이해하기 위해서는 본문 보기를 권장합니다.

어미의 가쁜 숨 가운데 핏덩이들이 하나둘 세상 밖으로 나온다.

비틀거리는 새끼들은 제 젖을 잘도 찾아 삶을 강렬히 키워 낸다.

그저 생존하는 법을 묵묵히 가르치는 어미돼지 눈동자와 숨소리를, 들러붙는 파리에 시달리면서도 여유를 잃지 않는 소의 인내를 느릿하게 담아낸다.

트랙터가 새끼돼지들을 싣고 떠난 뒤 어미돼지 '군다'는 갈 곳을 잃은 채 한참을 이리저리 헤맨다.

이 글자크기로 변경됩니다.

(예시) 가장 빠른 뉴스가 있고 다양한 정보, 쌍방향 소통이 숨쉬는 다음뉴스를 만나보세요. 다음뉴스는 국내외 주요이슈와 실시간 속보, 문화생활 및 다양한 분야의 뉴스를 입체적으로 전달하고 있습니다.

생명 간 공생에 관한 고찰 이끌어

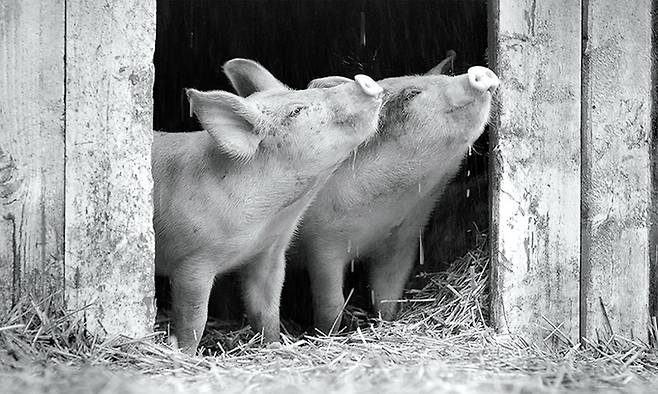

다큐멘터리 영화 ‘군다’(사진)는 돼지, 소, 닭의 일상을 통해 ‘살아 내는 것’에 대한 의미를 비춘다. 흔히 ‘고기’라고도 불리는 이 동물들에 대해 영화는 어떠한 말도 직접 하지 않는다. 사람은 일절 등장하지 않고, 다큐멘터리에 흔히 등장하는 농장 주인·수의사 인터뷰나 내레이션 같은 인간 언어는 들을 수가 없다. 그저 생존하는 법을 묵묵히 가르치는 어미돼지 눈동자와 숨소리를, 들러붙는 파리에 시달리면서도 여유를 잃지 않는 소의 인내를 느릿하게 담아낸다. 한쪽 다리 없이도 기세 좋게 누비는 외다리 닭의 위용은 숭고하다. 동물 울음과 풀과 바람 소리만이 사운드를 채운다. 인간 시선과 해설이 개입하는 순간 변질할 서사를 경계한 채, 모든 존엄한 생명을 있는 그대로 들여다보게 한 감독의 노련미다.

특히 영화는 의도적으로 화면을 흑백 처리해 스테레오타입화한 가축 이미지에서 벗어나 동물들 내면에 집중하게 한다. 자연의 평온함과 공생의 묵직한 가치를 느낄 때쯤 유일한 비자연 개체가 영화 속에 등장한다. 적재함이 달린 트랙터다.

동물 눈높이에서 바라본 트랙터는 바퀴 하나로 시야를 꽉 채우는 위협적 존재다. 트랙터가 새끼돼지들을 싣고 떠난 뒤 어미돼지 ‘군다’는 갈 곳을 잃은 채 한참을 이리저리 헤맨다. 방황하는 어미돼지 모습은 흔하디흔한 ‘동물보호’나 ‘채식주의’ 등 어떠한 메시지보다도 인상 깊다.

14일 개봉한 이 작품은 제31회 스톡홀름영화제(2020)에서 최우수 다큐멘터리상을 받았다. 동물권 활동가이기도 한 배우 호아킨 피닉스가 기획자로 참여했다. 자연 다큐멘터리 작업을 해 온 빅토르 코사코프스키 감독은 “미디어에서 동물을 이야기할 때면 돌고래나 판다같이 귀엽고 사랑받는 동물들을 많이 언급한다. 하지만 이 땅에는 수억 마리 돼지들이 있고, 그들 중 대부분이 1년 정도밖에 살지 못한다. 소와 닭 역시 그렇다. 역사는 항상 포식자 시선에서 쓰여진다”며 “‘군다’의 감정과 경험을 받아들이는 데는 어떤 해석도 필요하지 않다. 내레이션이나 음악, 설명 없이 관객들이 있는 그대로 ‘군다’를 느끼기를 바랐다”고 설명했다.

권이선 기자

Copyright © 세계일보. 무단전재 및 재배포 금지.

- 유영재, 입장 삭제 ‘줄행랑’…“처형에 몹쓸짓, 부부끼리도 안 될 수준”

- “100인분 예약 후 당일 ‘노쇼’, 음식 버리며 울컥”…장애인체육회 결국 보상

- 박명수 “주는대로 받아! 빨리 꺼져”…치킨집 알바생 대학 가라고 밀어준 사연 감동

- 아이 보는데 내연남과 성관계한 母 ‘징역 8년’…같은 혐의 계부 ‘무죄’ 왜?

- 배우 전혜진, 충격 근황…“얼굴이 콘크리트 바닥에…”

- 반지하서 샤워하던 여성, 창문 보고 화들짝…“3번이나 훔쳐봤다”

- "발가락 휜 여자, 매력 떨어져“ 40대男…서장훈 “누굴 깔 만한 외모는 아냐” 지적

- 사랑 나눈 후 바로 이불 빨래…여친 결벽증 때문에 고민이라는 남성의 사연

- "오피스 남편이 어때서"…男동료와 술·영화 즐긴 아내 '당당'

- 예비신랑과 성관계 2번 만에 성병 감염…“지금도 손이 떨려”