강애심·이경성, "어느 순간 딱 맞아떨어진 화학작용..그게 연기의 묘미"

시어머니와 며느리 '애증의 관계'

"자연발생 애드리브가 공연용 대본으로"

7월10일까지 대학로예술극장 대극장

둘이 합쳐 연기 경력 도합 75년

무대 토박이에서 '늦깎이 TV 스타'

무대에선 모두가 스승이자 학생

"작은 배우 있어도 작은 배역 없어..

후배들의 뒤 비추는 후광 돼주고 싶다"

[헤럴드경제=고승희 기자] “야, 니가 왜 내 손주한테 소리를 지르고 지랄이니?” 치매 걸린 시어머니의 닦달에 며느리의 눈초리가 매서워진다. “어머머, 쟤 눈 뒤집어졌어.” 어느 한 시절에 멈춘 이북 사투리로 차진 욕을 툭툭 뱉는다. 여자의 표정이 두 사람의 사이를 증명한다. 그들은 ‘애증의 관계’. 시어머니와 며느리는 징글징글한 세월을 견디며 서로 미워하고 의지했다. “지지리 궁상 떠는 가족들의 모습”은 무대 뒤까지 이어진다.

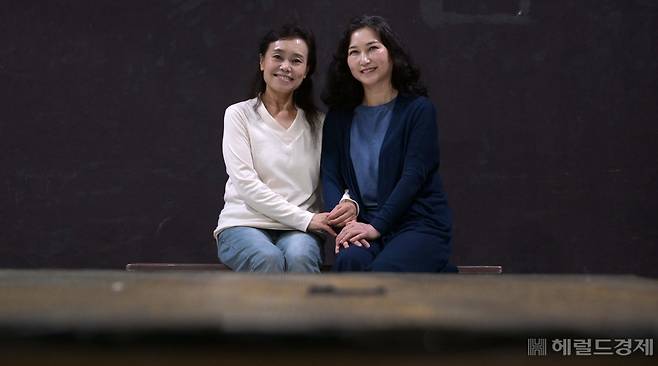

나란히 앉은 두 사람은 눈이 마주치자, 웃음이 터졌다. 뭔가 재밌는 일이 있는게 분명하다. “둘이 마주 보고 매일 웃어요. 며느리도 시어머니를 보면서 그렇게 웃음이 나왔을 거 같아요.”(이경성) 무언의 약속을 오래 품은 동지들의 눈빛에 연극의 한 장면이 스친다.

“어느 순간 상대 배우와 딱 맞아 떨어져 희한하게 화학작용이 생기면 나도 모르게 탁 튀어나와요. 서로가 알아요. 그 땐 대본엔 없는 말들, 대사는 같아도 이전과는 다른 뉘앙스의 감정표현이 자연발생적으로 확 나오는 거예요.” (강애심) “그래서 애초에 나온 대본과 공연용 대본이 달라요.(웃음)”(이경성)

두 사람 모두 늦깎이 ‘드라마 스타’다. 이경성(58)은 최근 종영한 ‘나의 해방일지(SBS) 속 삼남매의 엄마로 데뷔 36년 만에 안방극장에 입성했고, 강애심(59)은 2019년 ‘멜로가 체질’(JTBC)을 시작으로 최근 ‘며느라기2’까지 여러 배우들의 엄마로 TV를 누볐다. 드라마에선 생소했던 얼굴들이 ‘연기’로 화면을 장악하자, “대체 어디 있던 배우”냐는 문의도 빗발쳤다.

“무대를 정서적 고향이자 뿌리”라고 말하는 두 배우가 연극에서 만난다. ‘툇마루가 있는 집’(7월 10일까지·대학로예술극장)를 통해서다. 드라마에서 만난 배우들의 연기 합을 생생하게 볼 수 있는 기회다. 최근 서울 장안동의 연습실에서 만난 두 사람은 “매일을 꽉 채워 연습 중”이라고 말했다.

■ “그 시절, 우리의 이야기”…연극 ‘툇마루가 있는 집’

연극은 2017년 초연돼 올해로 세 번째 공연이다. 1970~80년대 청년기를 보내며 상처 입은 중장년 세대들이 살아가는 시대와 지나온 시대, 그 안의 관계들과 화해하는 이야기다. 이경성이 소속된 창작공동체 아르케의 김승철 대표가 대본을 쓰고 연출을 맡았다. 이경성은 주인공 남자의 아내와 엄마로 ‘1인 2역’을 하고, 강애심은 그의 시어미니 역할이다. 시간을 넘나드는 설정상 두 사람은 자아가 여러 개다. 한 작품 안에서 두 명의 역할도 하고, 한 사람의 여러 인격(치매 전후)도 보여준다.

2030 세대 관객과 배우들이 공연계의 주축이 되는 때에 ‘툇마루가 있는 집’은 중장년 세대를 극의 안팎으로 불러온다. 50대를 넘어선 여성들의 삶을 따라가는 것도 의미있는 시도다. 꿈 많던 청년을 보내고, 자식과 남편을 위해 희생하던 삶, 그러다 문득 돌아보면 상실감이 찾아오는 긴 시간의 여정. “아내와 엄마를 1인 2역으로 해야 하는 이유를 물어보니, 연출가는 계속 맞물리고 반복되는 여자들의 삶을 표현하고 싶었다고 하더라고요. 작품에선 외부엔 군부 독재라는 시대적인 폭력이 있다면, 집안엔 가부장적 아버지가 휘두르는 폭력이 있어요. 그것을 참고 견디는 엄마와 아내의 삶이 공감을 불러올 것 같아요.”(이경성) “어떤 일이 닥쳐도 견디고 의연하게 넘어가는 여성의 힘이 느껴져요. 그 안으로 침잠해 들어가면서 우리의 삶과 역사를 만나게 돼요.” (강애심)

다시 만나는 작품인데도 배우들은 모든 장면에서 새로운 지점을 발견한다. 이경성은 “이미 열심히 했던 공연인데도 새로운 것이 나와 재밌다”고 했다. 가만히 듣던 강애심이 한 마디 던진다. “잘 생긴 남편을 한 명 더 맞아서 그런 거 아니야? (웃음)”(강애심) 이번 시즌엔 배우 이해성이 새롭게 합류했다. “상대가 달라져 지루할 틈이 없기도 하네요.(웃음)” (이경성)

이미 완성된 대본은 베테랑 배우들의 연기 위에서 새로운 디테일이 쌓인다.

“기존의 대사에 이런 대사를 더하면 부드럽게 넘어가겠다 하는 부분들이 생겨 대사가 하나 둘 늘어나요. 연결된 대화의 흐름을 윤활하게 하는 거죠. 그 안에서 웃음 포인트가 있고, 다른 배우와의 시너지에 따라 리액션이 풍부해져요. 예전엔 못 찾았던 것들이 찾아지는 거죠.” (강애심)

“그게 현장 예술의 맛이거든요. 김승철 연출이 늘 하는 말이 있어요. 16회 공연이면, 매번 색다른 공연이 나온다고요. 현장에선 어떤 일이 일어날지 모르고, 또 관객과 만났을 땐 어떤 일이 벌어질지 모르는 것이 큰 묘미죠.” (이경성)

강애심은 이 작품에 대해 “어찌 보면 진부할 수 있지만, 섬세하고 내밀한 연출과 함께 한 가족에 대한 진실된 리얼리즘을 찾아가는 과정이 많은 생각을 하게 하는 작품”이라고 했다. “한 시절의 아픔을 이야기하면서도, 지금까지 이어오는 공통된 아픔과 억압이 있어요. 그 안에서 서로 한 발짝 다가서서 화해하는 이야기예요. 그러면서도 풍요롭진 않아도 서로 나누면 살던 그 때를 추억하며, 지금의 내가 어떻게 살아왔는지 되돌아볼 수 있는 기회도 될 것 같아요.” (강애심, 이경성)

■ 연기경력 도합 75년…“무대에선 모두가 함께 배우는 존재”

뒤늦게 TV를 오가는 ‘엄마 배우’로 얼굴을 알렸지만, 두 사람 모두 ‘무대가 고향’이다. 강애심은 1983년 연극 ‘더 넥스트’, 이경성은 1986년 연극 ‘어두워질 때까지’가 첫 무대다. “송충이는 솔잎을 먹고 살듯이” 꾸준하고 성실히 무대에 올랐다. 강애심은 국립극장의 연수단원으로, 이경성은 국립극단의 연수단원으로 출발해 다양한 극단을 거쳐 지금까지 왔다. 배우가 된 이유를 물으면 그저 “무대가 나를 불렀다”(강애심)고, “운이 좋아 지금까지 왔다”(이경성)고 한다.

“생각해보면 오로지 한 길을 간 것 같아요. 많은 사람들이 모이기에 그 안에서 분란도 있지만, 어떤 위기와 어려움 앞에도 발휘되는 정(情)의 힘에 이끌렸어요. 끈끈하고 가족적인 분위기가 연극에선 발휘가 많이 돼요.” (강애심)

무대에 설 때마다 “연극은 혼자 할 수 있는 일이 아니”라고 실감한다. “눈을 마주하고 대사를 주고받는 상대와의 시너지”(강애심), “하나의 완성품을 잘 올리기 위한 수많은 사람들의 애정과 논쟁”(이경성)이 이들을 더 끈끈하게 한다. 그 안에서 진실성을 찾아가는 과정이 무대의 완성이다. “연기밖에 모르는 두 사람”이 연극인 합창단 활동을 하는 것도 연극에서 만나는 조화로움과 앙상블의 화학작용을 만끽할 수 있기 때문이다.

연기 경력으로 치면 도합 75년. 인생의 3분의 2를 무대에서 보냈으면서도 두 사람은 지금도 “성장하고, 배운다”고 말한다. 이경성은 “대학 동창이자 극단 대표인 김승철 연출이 어느날 선물이라며 대본을 준 작품이 ‘툇마루가 있는 집’이었다”며 “처음엔 너무 힘든 역할이라 선물이 맞나 싶었는데, 결과적으로 선물이 됐다”고 했다.

“한동안 정체기에 있다고 생각하던 무렵에 대본을 받았어요. 좀 더 잘 할 수 있을 것 같은데 여기까지 밖에 안 되나 보다 생각하고 있을 때에 이 작품을 만났어요. 이 작품으로 무대에 서며 여러 가지로 성장했고, 틀에 박힌 연기에서도 조금은 벗어났다고 생각해요. 연기도 점점 늘고 있는 것 같고요.(웃음)” (이경성)

치기 어린 젊은 날 “무대에서 튀기 위해 과장할 때”도 있었다. 강애심은 20대의 어느 날 ‘관객의 웃음에 속지 말라’고 한 친한 선배 연출가의 말을 깨닫기까지 10년이 걸렸다고 한다. “그 땐 잘한다, 잘한다 하니 의기양양해 몰랐던 것들이 있어요.” (강애심) 가만히 듣고 있던 이경성이 고개를 끄덕인다. “그렇게 자신감이 충만할 때가 있었어요. 어떤 역할을 해도 다 잘 할 것 같던 때요. 그 시기를 지나 지금에 온 거죠.” (이경성)

무대에선 모두가 스승이고, 학생이다. 강애심은 “선배든 후배든 함께 배우는 존재”라고 했다. 40대 중반 무렵 보러 간 연극에서 ‘왕의 시종’ 역할을 맡은 새까맣게 어린 후배에게서 받은 감동은 그에게 많은 영향을 미쳤다. “무대에서 너무나 성심성의껏 몰입해서 왕의 의자를 닦더라고요. 아무도 보이지 않고, 그 친구만 보였어요. 그 후배를 통해 많이 배웠어요.”

어찌 보면 삶은 ‘연기의 연속’이다. “내 안의 내가 너무나 많아, 사람들은 모두 연기하며 사는 것”(이경성)이라 한다. “이 사람을 대하는 나, 저 사람을 대하는 나는 너무나 다양한데, 그대로 다 표현하면서 살진 못하잖아요. 그걸 하는 것이 배우라는 직업이고, 연기를 한다는 것이 제 삶이에요.”(이경성) 강애심은 안 해본 역할이 없다. 그래서 수사도 많다. ‘치매 전문 배우’, ‘비인간계 전문 배우’다. 뮤지컬 ‘베르나르다 알바의 집’에서의 치매 할머니, ‘다윈의 거북이’에서 200년 묵은 거북이도 했고 자라와 토끼 역할도 했다. 그는 “내가 될 수 없는 존재를 연기해오다 보니 역할에 대한 여한은 없다”고 한다. “아, 멜로 연기를 해보고 싶은 욕심은 있어요.(웃음)” (강애심)

무대 위에서 살았고, 무대 위를 살아갈 날들에서 이젠 후배들의 ‘후광’이 되기를 희망한다. “배역은 중요하지 않아요. ‘세상엔 작은 배역은 없고, 작은 배우만 있다’고 이야기해요. 좋은 후배, 좋은 배우들이 많이 생겨 우리가 저들 뒤에 서야 하는 때가 됐고, 그랬으면 좋겠다는 생각을 해요.”(강애심, 이경성)

shee@heraldcorp.com

Copyright © 헤럴드경제. 무단전재 및 재배포 금지.

- “결혼하면 죽는다”…박수홍, 친형과의 다툼 입장 처음으로 밝혀

- 손예진, 2세는 호랑이띠?…이정현 "우리 축복이와 친구"

- '결혼지옥' 4년째 섹스리스 부부…아내가 거부하는 이유는?

- “쇠사슬·목줄 채우고 배설물 먹여”…성매매업주 자매의 악행

- [단독] “1주일에 무조건 100만원 줄게” ‘파격’ 배달기사 모집에 시끌벅적

- “졸음운전 했다”는데…10중 추돌사고 낸 버스기사 무죄, 왜

- 옛 직장동료 생후 4개월 딸 눈에 순간접착제 뿌린 30대

- 임신한 아내 태웠는데…女전용 주차장 찜한 모녀 “남자는 안 된다”

- "성중독자 3년 만에 5배…2030, 전체의 70% 이상"

- 이효리 “이젠 가릴 것도 없다” 공개한 사진 보니