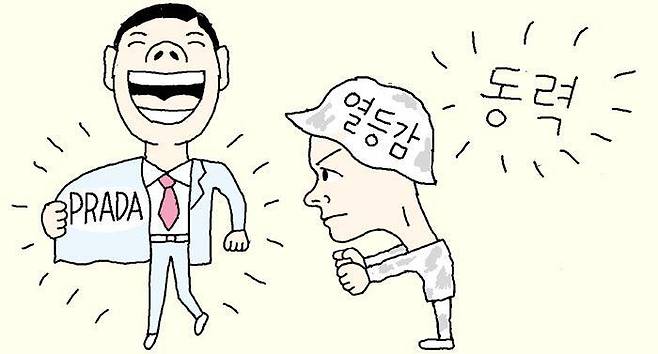

[일사일언] 프라다를 입는 촌놈

패션 잡지에서 잠시 일한 적이 있다. 패션 잡지에는 두 영역이 존재한다. 하나는 패션 에디터의 영역, 다른 하나는 패션 외 모든 것을 다루는 피처 에디터의 영역이다. 영역이라는 게 모세 앞 홍해처럼 정확하게 나뉘는 건 아니다. 중요한 건 당대의 트렌드를 빠르게 포착해 기사로 만들어내는 능력이다.

그래서 패션 잡지 에디터들은 허덕인다. 편집장은 묻는다. “요즘 핫한 게 뭐지?” 당신은 답한다. “크로플(크루아상을 와플 기계로 익혀 만든 디저트)이 유행이라던데요?” 편집장은 말한다. “그건 요즘 배민(배달의민족)에도 있어. 혼자 2021년에 사니?” 당신은 얼굴을 붉힌다. 편집장은 당신을 머리부터 발끝까지 훑어보며 말한다. “그리고 너 옷이 그게 뭐니. 스키니진을 요즘 누가 입니. 오늘 브랜드 행사는 부끄러우니까 가지 마”. 물론 이건 ‘악마는 프라다를 입는다’ 스타일로 과장해 지어낸 에피소드다. 패션지 편집장들이 다 그런 건 아니라는 말은 꼭 하고 넘어가야겠다.

패션 잡지에 들어가자 열등감에 사로잡혔다. 나도 트렌드에 빠르다 자부하던 사람이었다. 패션 잡지 사람들은 더 빨랐다. 나는 지나가는 F-35를 보며 실의에 빠진 F-16 조종사 같은 기분을 매일 느꼈다. 저들은 모두 서울 출신이겠지? 그러지 않고서야 “할머니 옷장에서 발견한 샤넬 백” 같은 걸 들고 다닐 리가 없지. 뼛속까지 경상도 출신인 나는 서울서 나고 자란 사람들의 감각을 따라갈 수 없을 거라 확신하며 좌절했다.

어느 날 패션 잡지 피처 에디터들이 모여서 차를 마셨다. 서로의 고향을 이야기하다 모두 지방 출신이라는 걸 깨달았다. 누군가 말했다. “그렇구나. 우리 모두 지방 출신이라 서울에 대한 열등감을 감추려고 뉴욕이 어쩌고 파리가 어쩌고 그러고 있는 거구나.” 나는 그제야 안도했다. 가장 빠르게 트렌드를 따라가려 발버둥 치는 사람들의 동력은 결국 열등감이었다. 세상의 트렌드는 쭈그린 마음의 촌놈들이 만드는 것이었다. 나는 이 글을 어느 시골마을의 소년이 꼭 읽기를 바란다. 너는 서울에서 가장 트렌디한 곳에서 일할 충분한 조건이 있다.

Copyright © 조선일보. 무단전재 및 재배포 금지.

- [사설] 尹 ‘부인 처신’ 뒤늦은 사과, 부인 문제 재발 방지가 관건

- [사설] “국가 비상사태, 부총리급 저출생부 신설” 巨野도 협조를

- [사설] “반도체 첨단 공장 한국 떠나 미국 올 것” 아찔한 8년 뒤 전망

- [朝鮮칼럼] 新냉전 세계 활보하는 일본과 우물 안의 한국

- [광화문·뷰] 보수여, ‘민희진’을 감당하시겠습니까

- [기자의 시각] 지구촌 떠도는 피란민과 피난민

- [오늘의 날씨] 2024년 5월 10일

- [카페 2030] 아파트 주차장에 친 텐트… 즐거우십니까

- [기고] 지방 아니라 ‘지역’… 표현이라도 바꿔야 박탈감 줄일 수 있다

- [박성희의 커피하우스] 설득은 멀고 선동은 가까운 나라