물리학·철학의 융합으로 탄생한 세상에서 가장 유명한 '고양이' [전문가의 세계 - 박주용의 퓨처라마 (19)]

슈뢰딩거의 고양이, 경계 넘기 : sine ire et studio

슈뢰딩거의 물리학에 대한 깊은 이해와 탁월한 소통 능력은

그리스·쇼펜하우어·힌두 철학 등 경계를 넘어 탐구한 결과다

이후 ‘슈뢰딩거의 고양이’ 비유로, DNA 구조 발견의 모태로

현대 과학·지성의 ‘거대한 혁명’의 도화선이 되었다

독자들은 ‘슈뢰딩거의 고양이’라는 말을 들어보셨는지 모르겠다. 커피 맛이 좋기로 세계에서 유명한 오스트리아 수도 빈 시내의 한구석에 있는 ‘카페 슈뢰딩거’ 주인이 기르는 고양이가 유별나게 귀여워서 생긴 말은 아니지만, 그런 이름의 카페가 실제로 존재한다는 것을 확인한 순간(그림1) 머리 한구석에는 그런 실없는 상상이, 다른 구석에는 오스트리아인들이 자국 양자물리학자 에르빈 슈뢰딩거(Erwin Schrodinger·1887~1961)의 업적을 잊지 않고 기념하고 있다는 생각이 들면서 반가웠다.

슈뢰딩거로 인하여 ‘양자물리학’과 ‘고양이’가 함께 묶이게 된 배경은 다음과 같다. 요즈음 세계적으로 최고의 인기를 구가하고 있다는 드라마 <오징어 게임>에는 우리나라 1970~80년대 도시 풍경을 연상시키는 골목길에서 참가자들이 구슬치기로 서바이벌 경쟁을 하는 장면이 나온다. 그 가운데는 흙밭에 구덩이를 판 다음 그 안으로 구슬을 던지는 방식의 놀이가 묘사된다. 던진 구슬이 구덩이 안에 들어가 멈추면 그때까지 던져진 상대방 구슬을 모두 따먹게 된다. 매우 당연한 이야기이지만 노는 사람들, 그리고 소니 플레이스테이션이 연상되는(무슨 말인지 궁금하면 ‘플레이스테이션 버튼 모양’을 검색해보기 바란다) 호구를 쓴 진행요원 모두가 “구슬이 구덩이 안에서 멈췄다”고 동의해야 할 것이다. 이게 ‘당연한’ 이야기인 까닭은 일상생활에서는 우리 맨눈으로 보이는 크기의 물체들(구슬, 골프공, 농구공 등)이 ‘구덩이 안에 들어가 멈춰 있다’는 표현을 별다른 고민 없이 사용할 수 있기 때문이다. 그러나 현대물리학의 근간인 양자물리학(quantum mechanics)에 따르면 우리는 구덩이 안에 들어간 구슬이 “구덩이 안 어느 위치에서 확실히 멈춰 있다고 말할 수 없다”고 한다. 즉, 이 구슬이 구덩이 안의 모든 각 지점에 조금씩의 확률을 갖고서 존재한다는 것이 양자물리학의 가르침이다.

조금 더 구체적으로 말하자면 양자물리학은 그 구슬의 위치는 구덩이 가장자리에 박힌 말뚝에 묶은 고무줄이 떨리면서 만드는 것과 같은 물결 모양을 확률에 따른다고 예측하는데(그림2), 이러한 사실 때문에 양자물리학을 때때로 파동역학(wave mechanics)이라고 부르기도 한다. 그 물결의 모양은 구슬의 질량(m)·구덩이의 폭과 깊이(V)에 따라 다음 방정식에 의거하여 결정되는데, 이 공식을 만들어낸 공로로 슈뢰딩거가 1933년에 노벨상을 받게 되고 우리는 그의 이름을 따 그것을 ‘슈뢰딩거 방정식(Schrodinger’s equation)’이라고 부른다.

비전공자에겐 부적처럼 생겼겠지만 물리학을 전공하는 학생들에겐 대학 시절 가운데 1년 이상 밤늦게까지 이 방정식과 씨름하는 일이 허다했고 사실상 ‘물리학의 기본방정식’들 가운데 뉴턴의 운동 방정식, 아인슈타인의 상대성 방정식보다 훨씬 더 많은 시간을 함께 보내야 하는 존재이다. 숙제를 풀어내기 위한 종이 위에 슈뢰딩거 방정식을 쓰는 횟수도 웬만한 동네 무당이 부적 쓰는 횟수를 상회할 것 같고, 현대 물리학자들 다수의 연구 또한 이것을 푸는 것이라고 해도 지나치지 않을 정도로 중요한 방정식이다.

위 식에서 f(r,t)가 바로 구덩이 속 구슬 위치의 확률을 계산할 수 있게 해주는 함수이며 구슬은 이에 따라 여기에 있기도 하고 저기에 있기도 하다고 할 수 있는데 그것을 우리는 “구슬이 각 위치에 존재하는 상태가 중첩되었다”고 표현한다. 이처럼 한 물체의 상태들은 중첩되어 존재하므로 정확히 어떤 상태인지 알 수 없다는 양자역학의 함의가 인간 인식의 한계를 감히 규정하려는 것으로 판단하여 불편해했던 아인슈타인이 ‘신은 주사위 놀이를 하지 않는다’(구슬치기는?)며 반발한 것은 아주 유명한 일이다. 슈뢰딩거는 바로 이러한 아인슈타인과 대화하던 중 양자물리학에서 ‘상태의 중첩’이라는 개념을 조금 더 직관적으로 설명할 필요를 느껴 바로 상자 안에 든 고양이의 생사에 관한 생각실험(gedanken experiment)을 고안하게 되었다고 한다.

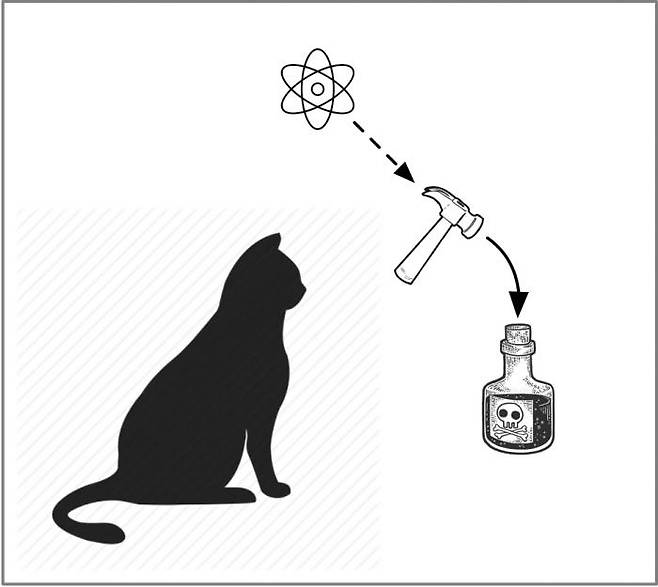

슈뢰딩거의 생각실험 상자 안에는 (1)고양이, (2)독이 든 유리병, (3)방사성 원자, 그리고 (4)방사능 탐지기와 망치가 결합되어 들어 있어서(그림3) 원자가 붕괴하여 방사능이 탐지되면 망치가 유리병을 깨트리고 고양이를 죽이게 되어 있다. 그런데 양자물리학에 따라 그 방사성 원자는 ‘붕괴한 상태’(고양이 죽음)와 ‘아직 붕괴하지 않은 상태’(고양이 살아 있음)가 중첩되어 있기 때문에 이 고양이도 살아 있기도 하고 죽어 있기도 한 중첩된 상태에 있다는 것이 슈뢰딩거의 설명이었다. 이러한 사연으로 동시에 살아 있으면서 죽어 있게 된 슈뢰딩거의 고양이…. 도무지 진실을 알 수 없거나 앞뒤가 다른 것에 대한 비유로서 그만큼 기발한 것이 또 있을 수 있을까 생각한 적이 한두 번이 아니다. 그래서 여기에서 하는 말, 저기에서 하는 말이 다른 정치인들을 ‘슈뢰딩거의 정치인’이라고 부르며 함께 물리학을 전공한 친구들과 키득키득거리다 왜 이 절묘한 표현이 더 널리 안 쓰이는지 의아해한 적이 적지 않은데, 아마 그것은 그렇지 않은 정치인을 찾기 어려워서 굳이 ‘슈뢰딩거의~’라고 불러주지 않아도 되기 때문은 아니었을까 하는 생각이 든다.

아무튼 전문가가 아니고서는 접근할 수 없어 보이는 복잡한 방정식을 만들고 나서, 그것을 사람들에게 더 잘 설명하기 위해 모두에게 친숙한 동물인 고양이가 등장하는 사고실험까지 고안해내고 만 데서 보듯 슈뢰딩거는 물리학에 대한 깊은 이해와 함께 소통 능력도 매우 탁월했다. ‘자연과 그리스인들(Nature and the Greeks)’, ‘과학과 고전연구(Science and Humanism)’처럼 제목만 들어도 학문의 경계를 자유롭게 넘나들었다는 것을 알 수 있는 강연과 저작도 다수 남길 정도였으니까. 매주 나오는 양자역학 과제를 풀어서 제출하기 바쁠 땐 미처 알아보기 어려웠던 슈뢰딩거의 이 능력이 과연 어디에서 나온 것인지, 그리고 그러한 경계 넘기의 성과는 어느 정도였는지가 진심으로 궁금해진 다음에야 작은 실마리를 슈뢰딩거가 1956년 영국 케임브리지의 트리니티 칼리지에서 행한 ‘마음과 물질(Mind and Matter)’이라는 강연록의 첫 문구에서 조금 찾아볼 수 있었다.

“세상은 우리의 감각, 지각, 그리고 기억이 만들어낸 구성체이다. 세상이 그 자체로서 객관적으로 존재한다고 받아들이는 것이 편리한 일이다. 그러나 세상이 존재한다는 것과 우리에게 그 모습을 드러낸다는 것은 다른 일이다. 세상의 모습이 드러나는 과정은 우리의 두뇌라는 세상의 일부 물체 안에서 벌어지는 특별한 과정으로 인해 비로소 가능해진다(The world is a construct of our sensations, perceptions, memories. It is convenient to regard it as existing objectively on its own. But it certainly does not become manifest by its mere existence. Its becoming manifest is conditional on very special goings-on in very special parts of this very world, namely on certain events that happen in a brain).”

적지 않은 사람들에게 우주의 기계적인 움직임을 남들보다 더 잘 계산해내는 기계 같은 사람이라고 인식되는 물리학자 가운데 하나인 슈뢰딩거는 그러나 이렇게 외부 세계와 인간의 인식·인지 사이의 관계에 관한 철학적 탐구를 멈추지 않은 사상가이기도 했다. 젊은 시절 슈뢰딩거는 독일 철학자 쇼펜하우어(A Schopenhauer·1788~1860)의 인식론에 심취했고 이에 영감을 받아 힌두교 철학을 대표하는 우파니샤드를 탐독하며 인간의 인식(주관)과 세계(객관)의 관계에 대해 남달리 깊은 사색을 하는 과학자·사상가로 성장할 수 있었다고 한다. 이러한 기본 자세를 가진 슈뢰딩거가 또 다른 경계 넘기를 통해 양자물리학의 탄생만큼이나 큰 과학적 영향을 끼친 사례는 1943~1944년에 걸쳤던 그의 ‘생명이란 무엇인가(What is Life?)’라는 제목의 강연과 책을 통해 찾아볼 수 있다. 이 책 서두에 슈뢰딩거가 스스로를 ‘순진한 물리학자(naive physicist)’라고 소개할 때는 혹시 생물학 비전문가의 편리한 상상만을 담은 책이 아닌가 하는 생각이 들기도 하지만, 계속 읽다보면 그것은 물리학이라는 ‘외부의’ 원리를 갖고 오는 데 있어 혹시나 있을지도 모를 생물학자들의 반감을 누그러뜨리려는 능숙하고 자신 있는 소통가의 전략이 아니었을까 싶을 정도로 뛰어난, 그리고 80년이 지난 지금도 유효한 과학적 통찰 두 가지를 만나게 된다.

첫번째는 ‘생명’을 무질서도(물리학에서는 ‘엔트로피’라고 부름)가 증가한다는 자연적 경향(열역학 제2법칙이라고 함)을 거스르려는 일련의 과정으로 정의한 것이다. 물리학에서 무질서도가 증가한다는 뜻은 서가 정리를 하지 않는 도서관을 상상하면 쉽게 이해할 수 있는데, 책을 다시 순서대로 정리하지 않은 채 꺼내 내팽개치다보면 궁극적으로 아무런 질서가 없이 모든 것이 헝클어져 더 이상 ‘도서관’이라고 할 수 없어진다. 이것을 물리학에서는 ‘엔트로피’가 극대화된 ‘열적 죽음(thermal death)’이라고 하는데, 생명을 이러한 열적 죽음과의 싸움으로 정의함으로써 생명체와 자연의 상호작용 특성을 과학적으로 정립했다는 큰 의미가 있다. 두번째는 생명체 안에 그것의 발생과 성장 과정을 안내하는 일종의 ‘암호-대본(코드-스크립트·code-script)’이 세포 속에 존재하는 어떠한 비결정질의 대형 분자 형태로 들어 있을 수밖에 없다는 것을 양자물리학에 기반하여 알아낸 것이었다. 이 아이디어는 거의 10년 뒤 왓슨과 크릭에 의해 DNA의 이중나선 구조가 규명되면서 사실로 판명되었는데 실제로 크릭은 이중나선 구조 발견 후 슈뢰딩거에게 ‘당신의 책을 참고했다’며 이 문제 연구에 뛰어든 계기가 바로 슈뢰딩거였음을 인정하였다. 이렇게 슈뢰딩거가 어린 시절부터 몸에 익혀온 경계 넘기 태도의 결과는 ‘분자생물학(molecular biology)’의 탄생이었다.

그런데 이러한 거대한 혁명의 도화선이 될 책 말미에 슈뢰딩거는 다시 ‘sine ire et studio’, 즉 ‘아무런 격정 없이’ 담담하게 나이브한 물리학자의 설을 풀어냈을 뿐이라고 말한다. 그 당시 슈뢰딩거를 둘러싼 상황이 평온하거나 그가 세상일에 무관심했기 때문이 아니다. 유럽은 세계대전으로 피를 흘리고 있었고, 그는 나치를 비판했다는 이유로 고국에서 쫓겨나 타향을 전전하던 시기였다. 하지만 슈뢰딩거는 극도로 혼란스러운 시절에 경계 넘기라는 어려운 일을 하면서도 자신의 철학과 신념에 대한 어떠한 홍보도, 포장도, 변명도 하지 않은 채 담담하게 또 다른 과학혁명의 터를 닦았다. 눈을 돌리는 곳마다 슈뢰딩거의 고양이가 숨어 있는 것 같은 혼돈스러운 세상에 과학정신의 전도사이자 사회적 지성인임을 자처하고 싶어 하는 사람일수록 잊지 않아야 할 거장의 교훈이 아닐까 한다.

▶박주용 교수

서울대학교 물리학과를 졸업하고 미국 미시간대학교(앤아버)에서 통계물리학·네트워크과학·복잡계과학으로 물리학 박사 학위를 받았다. 하버드 데이나-파버 암연구소에서 연구원으로 시스템스 생물학을 연구하고, 현재 카이스트 문화기술대학원에서 문화와 예술의 물리학을 연구하고 있다. 제주도에 현무암 상징물 ‘팡도라네’를 공동 제작·설치했고, 대전시립미술관의 ‘어떻게 볼 것인가: 프로젝트 X’에서 큐레이터로 활동했다. 학창 시절 미식축구에 빠져 대학팀 랭킹 알고리즘을 창시한 뒤 지금도 빠져 있으며, 남는 시간에 자전거와 모터사이클을 타고 싶어 한다.

Copyright © 경향신문. 무단전재 및 재배포 금지.

- ‘3억원 돈다발’ 든 가방이 지하철에···역 직원 신고로 2시간 반 만에 주인 찾아

- 이정후의 미친 슬라이딩캐치, 기적 같은 9회···한국 야구, 17년 만에 WBC 8강 진출

- 국힘 “윤석열 복귀 반대” 의원 일동 결의문···오세훈·김태흠, 공천 신청할 듯

- 최가온 “두쫀쿠는 이제 그만”…왼손 3곳 골절 치료·재활 집중

- 김민석 “김어준 처벌 원치 않아···사필귀정 믿음으로 국정 수행 집중할 것”

- [단독] 박홍근 기획처 장관 후보, 연말정산 부당공제 받아 지명 직전 가산세 납부

- “월드컵 우승 때도 안 갔는데 왜”…아르헨 ‘메시 백악관 방문’ 싸고 시끌

- ‘강북 모텔 연쇄살인’ 피의자 신상공개···20세 김소영

- 박찬운 검찰개혁자문위원장 사퇴···“보완수사권 폐지하면 감내 어려운 혼란”

- 한국말로는 다 성당인데···영어로는 카테드랄·바실리카·처치? 대체 무슨 뜻일까