수행하듯 비워내니.. 자연의 색채가 담기다

사람의 혼을 빨아 당겨줘야

그림 보는 사람이 편안해져

생각을 드러내려 하지 말고

체념하듯, 포기하듯 그려야

구순에 체력적으로 벅차지만

무덤서 부끄럽지 않기 위해

작품에 최선 다하려고 노력

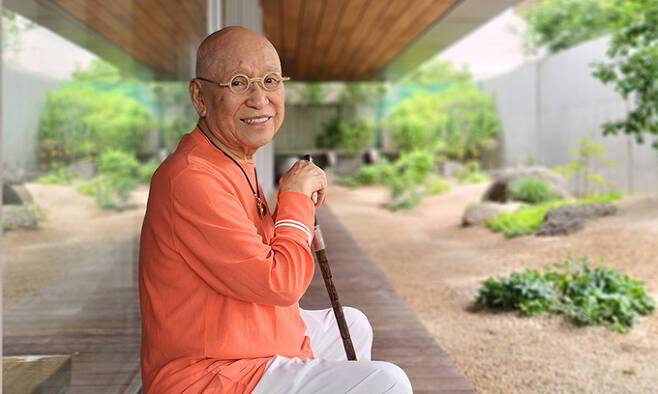

서울 종로구 삼청로 국제갤러리에서 지난 15일 시작된 박서보 화백의 개인전 기자간담회에는 취재진이 많이 몰렸다. 어림잡아 50명이었다. 박 화백 옆에서 며느리 김영림씨가 부축했고, 아내 윤명숙씨가 뒤따라 걸어들어왔다.

취재진 앞에 놓인 의자로 가 앉은 그는 중절모를 벗어 테이블에 올려 뒀다. 이어 지팡이 위로 두 손을 모으고 보탤 말도, 뺄 말도 없는 한국 현대미술사를 연설하듯 말하기 시작했다.

“아버지가 나 다섯살 때부터 절에 데리고 가셨어요. 내가 부처님을 모시거나 그런 적이 없습니다. 그런데 그 교리에 나도 모르게 침전됐던 것 같습니다. 젊었을 때는 부족함이 너무 많았어요. 반대로 남보다 뛰어남도 너무나 많았어요. 그 둘이 내 안에서 충돌해요. 그 충돌이 밖으로 뛰쳐나가 저항운동을 하더라고요. 이래선 안 되겠구나 해서 수신(修身)해야겠다 생각했고 그때부터 불교의 교리나 도가의 세계에 접근하기 위해 책도 엄청 읽고, 그러다 결국 비워내야겠다, 나를 비워야겠다는 생각에 이릅니다. 미술은 생각이 아니라 방법론으로 제시해야 돼요. 어떻게 할지 허둥대다, 둘째 아들 세살 때, 제 형 국어노트에 ‘한국’을 쓰려는데 ‘한’이 네모 칸 속에 들어가지 못하고 히읗은 들어갔는데 니은은 밑칸에 들어가고 뜻대로 안 되니 고무로 지우길 반복하다가 안 되니까 화가 나서 ‘에잇’ 하고 빗금을 마구 쳐요.”

“한국서 대학을 나오고, 한국서 운동을 하고, 이 사회에서 끝까지 살아남으면서 투쟁해서 일궈낸 게 단색화입니다. 한국 현대미술을 세계가 주목하는 계기를 제공한 겁니다. 나한테 ‘단색화의 아버지 박서보’, ‘한국 현대미술의 아버지 박서보’라 하고 중국 같은 데선 내가 걸어가면 ‘저 사람이 걸어다니는 한국 현대미술’이라고 합니다.” 그의 높은 자존심은 미술계에 잘 알려져 있다. 그는 이날도 기자와 만나 “누구의 뒤에도 서고 싶지 않아”라며 고집스레 말했고, 이어 “그래서 그만큼 노력하는 것”이라고 했다.

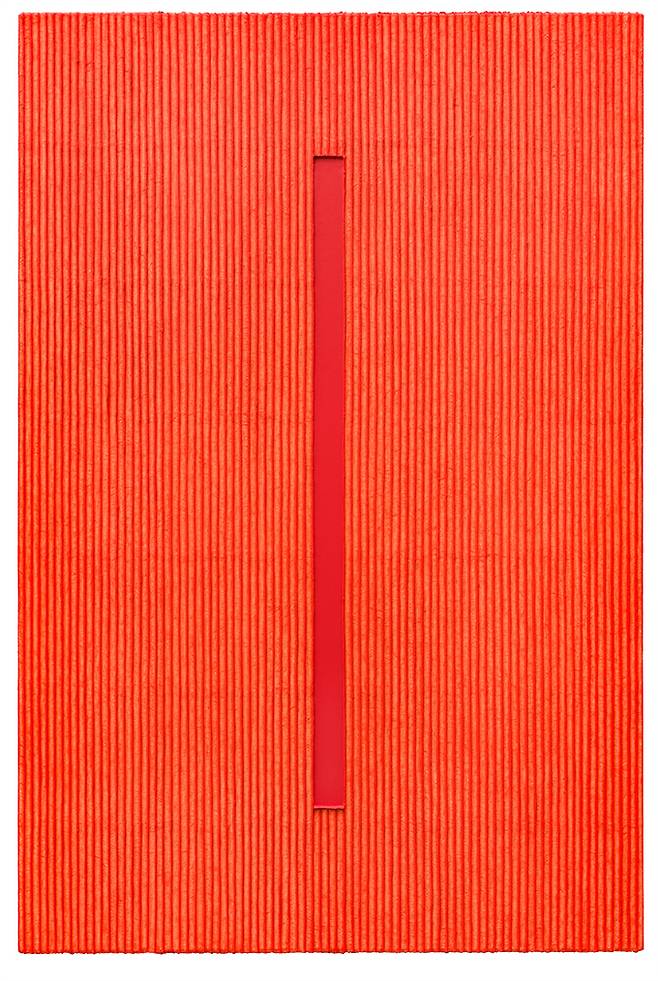

“21세기 와서 세계는 바뀌었습니다. 나는 아날로그 시대에 비교적 70년을 성공적으로 산 작가였습니다. 그런데 21세기는 디지털시대고, 변화속도가 엄청 빠릅니다. 수없는 사람이 시대로부터 추락해버립니다. 그런 사람들이 스트레스가 쌓여 지구가 병동화돼 갑니다. 2000년 말쯤 그런 미래를 생각하니 나 역시 21세기를 살아낼 자신이 없어 불안에 떨었습니다. 2000년 일본 동경화랑에서 단풍이 최절정일 때 전시하며 후쿠시마현 산에 올라 골짜기를 내려다보는 순간 ‘악’하고 소리를 질렀습니다. 충격 때문에. 골짜기가 새빨간데 그 불길이 날 태워죽일 듯해. 막 쳐들어오는 느낌인데 그 장대함이…자연이 정말 위대하다, 저 감정을 내가 그려야겠다 했어요. 옆에 있던 동경화랑 사장이 ‘선생님 그게 쉽습니까’ 하는데 내가 ‘나는 해내’라고 했어요. 그 다음날은 호수에 갔는데, 파란 것이 노래지고 불그레해지며 가지각색인데, 빨간 단풍이 해안과 직렬이 돼 있을 때 그 전면이 형광빨강색을 싹 발라놓은 것 같아. 반대쪽은 거무죽죽해.” 그가 손으로 단풍잎이 펄럭거리는 제스처를 연신 표현했다.

“그 자연의 조화. 바람에 의해, 태양에 의해 변하는 모습을 유심히 관찰하면서, 내 빨간색이 이렇게 된 겁니다.”

박서보의 역사는 2000년대 ‘색채 묘법’으로 불리는 후기 묘법 단계로 나아간다. 그 역사적 순간으로 돌아간 것처럼, 그가 생생하게 설명하려 애썼다. “20세기는 자기가 느낀 것들을 다 토합니다. 표현이란 이름 아래 캔버스에 다 토해놓고, 사람들은 그걸 집에 걸어놓고 그 이미지를 보면서 매일 폭력을 당하는 거예요. 당하면서도 멋있다고 해. 멋있는 게 아니고 틀린 겁니다.” 그가 다시 한번 격하게 팔을 내저었다. 이어 프랑스를 방문했던 일화를 꺼냈다. “누구지 왜 미친놈 같은” 며느리 김씨를 향해 눈짓하자 김씨가 “베이컨”이라고 답했다. “그래 프랜시스 베이컨 회고전을 하고 있는 거야. 21세기는 지구가 스트레스 병동화돼 있고, 모든 사람이 환자인데 그런 그림을 걸어놓으니 사람들 다 미쳐 죽으란 이야기야.” 장내에 웃음이 터졌고, 그는 거침이 없었다.

그가 말하는 ‘흡인’의 가치는, 그가 줄곧 펴온 지론이다. 하지만 그가 육성으로 말하는 철학은 죽은 이론이 아니라, 펄떡이며 생명력 넘치는 주장으로 들렸다. 받아들임은 없고 배설만 하는 시대, 그가 좇아온 흡인의 미덕은 그 어느 때보다 울림이 크다.

1931년 경북 예천에서 태어난 그는 90세다. 그는 “늙어 다리에 힘이 없다”, “무덤에서 부끄럽지 않으려 최선을 다한다”와 같은 말을 여러번 했다. 귀가 어두워진 노화백은 간담회 진행자가 귀에 대고 기자의 질문을 다시 전해야 알아들었고, 부축과 지팡이 없이 걷기 힘들어했다. 얼굴에는 넘어져 생긴 상처에 반창고를 붙이고 있었다. 그러나 박서보는 40여분을 멈춤 없이, 마이크도 없이 말했다. 평생 일군 그림처럼, ‘정신성’의 힘이다. 31일까지.

김예진 기자 yejin@segye.com

Copyright © 세계일보. 무단전재 및 재배포 금지.

- 20살 한국 여성이 '세계 최연소 억만장자'에 올랐다

- 박명수 “주는대로 받아! 빨리 꺼져”…치킨집 알바생 대학 가라고 밀어준 사연 감동

- 선우은숙·유영재 초고속 혼인신고 이유?…재혼 전까지 양다리 의혹 “속옷까지 챙겨주던 사실

- 속옷조차 가리기 어렵다… 美여자 육상팀 의상 논란

- 나체로 발견된 피투성이 20대 여성…범인은 9년 전에도 성범죄, 전자발찌 부착은 피해

- 국밥집서 계속 힐끗거리던 女손님, 자리서 ‘벌떡’…무슨 일이

- 여친 성폭행 막던 남친 ‘11살 지능’ 영구장애…가해男 “징역 50년 과해”

- 사랑 나눈 후 바로 이불 빨래…여친 결벽증 때문에 고민이라는 남성의 사연

- "오피스 남편이 어때서"…男동료와 술·영화 즐긴 아내 '당당'

- 예비신랑과 성관계 2번 만에 성병 감염…“지금도 손이 떨려”