가장 중요한 것은 달 아래 땅 딛고 서 있다는 것

마이클 콜린스 지음

조영학 옮김

이소연 감수

사월의책

루리 지음

루리 그림

문학동네어린이

김서령 지음

푸른역사

![그리운 사람들도 어디선가 같은 달을 보고 있다. 누군가의 무탈을 비는 마음처럼 좋은 책을 추천했던 사람을 떠올려 보자. [뉴스1]](https://img3.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202109/18/joongangsunday/20210918002100502yukf.jpg)

그의 말은 어쩐지 더 믿어보고 싶어진다. 1969년 지구에서 출발한 아폴로 11호가 마침내 달에 닿았을 때, 홀로 사령선을 조종하며 달 궤도를 돌았던 우주비행사 아닌가. 그의 두 동료가 달에 발자국을 남기는 동안 그는 교신이 끊긴 사령선을 타고 달 궤도를 돌았다. 상대적으로 주목받지는 못했지만 아주 중요한 임무였고, 그는 이런 말을 남겼다. ‘30억 외에 달 반대편에 둘, 그리고 이쪽에 오직 신만이 아는 한 사람을 더해야 하리라.’

나는 지구와 무선 통신마저 끊긴 상태로 달의 뒤편을 홀로 비행했을 때, 그가 느낀 절대 고독과 자유에 대해서 상상한다. 구체적인 상상이 가능한 건 그가 남긴 책 『달로 가는 길』 덕분이다. 그중에 내가 가장 놀란 건 지구에 비하면 달은 아무것도 아니라고 했던 마이클 콜린스의 고백이다. 그 말이야말로 달을 보며 소원을 비는 지구인들에게 선물이 될 것이다.

마이클 콜린스의 말처럼 지구는 경이롭게 아름다운 세계다. 그리고 지구에서 달을 바라보는 사람들의 모습은 평소보다 조금 더 아름다운 것 같다. 달을 바라보며 소원을 비는 동안 우리의 목이 자연스레 편안해지니까. 달을 볼 때의 모습은 폰을 볼 때와 좀 달라서, 실루엣이 꽤 괜찮다. 어쩌면 달을 바라보라고 강조한 날들의 존재 이유가 미래 사람들의 거북목과 일자목을 걱정한 과거 사람들의 지혜 때문은 아니었을까. 나는 달 보고 소원 비는 풍습이 왜 생겨났는지를 그렇게 고정한 채 목을 길게 뺀다. 좌우로 가볍게 흔들기도 한다.

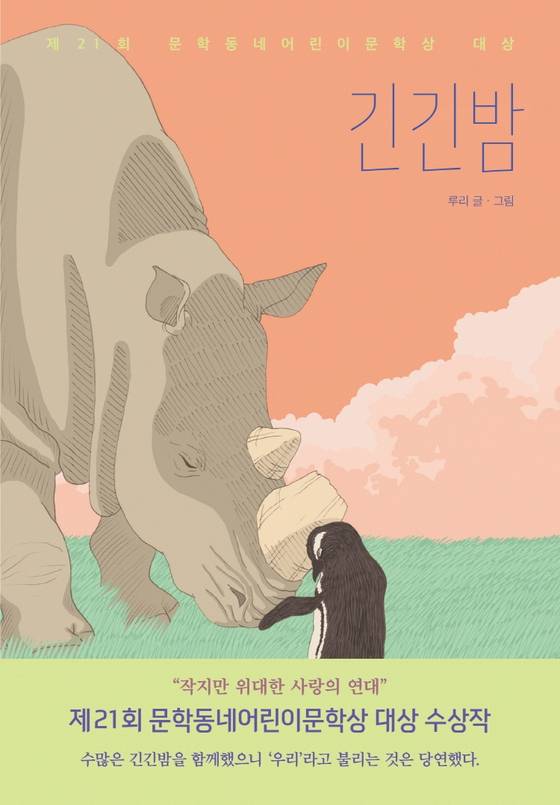

달을 보면서 떠올린 두 번째 책은 루리 작가의 『긴긴밤』이다. 내가 진행 중인 라디오 프로그램의 작가 유니리를 통해 이 책을 처음 알게 되었다. 유니리는 아주 길고 복잡한 책도 명료하게 요약하는 신묘한 재주를 가졌는데 『긴긴밤』 역시 그렇게 전달된 이야기였다. 방송 전 유니리의 3분 요약이 시작되었고 이야기는 꽤 뭉클한 지점을 통과하고 있었다. 지금까지 살아왔던 둥지인 코끼리 고아원을 떠나야 하는 코뿔소 노든에게 할머니 코끼리가 “훌륭한 코끼리가 되었으니 이제 훌륭한 코뿔소가 되는 일만 남았군 그래”라고 말해주는 장면이다.

스튜디오 문간에 기대어서 아이스라떼를 쪽쪽 마시면서 그 이야기를 대강 듣던 나는 “엥, 코뿔소요? 아까는 코끼리 아니었나요? 코끼리인 거예요, 아니면 코뿔소인 거예요?”라고 물었다. 그 질문이 얼마나 둔감한 인간의 것이었는지는 이 책을 다 읽으면 알게 된다. 이제 나는 언젠가 유니리가 닿아있던 그 온도로 이 책에 대해 이야기한다.

코뿔소 노든이 길에서 만난 펭귄 치쿠와 이별할 때 “훌륭한 코뿔소가 되었으니 이제 훌륭한 펭귄이 되는 일만 남았다”라고 말하는 페이지를 볼 때마다 눈물이 날 것 같다. 이 책 속 존재들이 보여주는 마음은 얼마나 크고 넓은가. 긴긴밤을 통과하기 위해서는 우리가 믿고 따라가고 싶은 별 같은 말, 달 같은 표정이 필요한데 이 책 속에는 분명히 그런 지지의 힘이 있다.

김서령 작가의 에세이 『외로운 사람끼리 배추적을 먹었다』도 추석이면 떠오르는 책이다. 이 책은 가족들 사이에 대화의 씨앗이 될 만한 이야기를 잔뜩 품고 있다. 누구나 이 책을 읽고 나면 땅에 발을 딛고 더 오래 열심히 살고 싶어질 것이다. 우리가 중요하게 여기는 여러 과제들, 이를테면 회사 생활과 결혼과 육아와 그 모든 것은 덤일 뿐이라고 작가는 말한다. 가장 중요한 것은 이 놀라운 땅에 발을 딛고 있는 것이다. 이 책은 우리를 자유롭게 만든다. 올 추석 연휴 때 라디오에서 다시 이 책을 찬찬히 읽기로 했고, 그래서 책을 한 장씩 넘기다가 ‘밤에 보늬가 있는 까닭’이라는 페이지에서 잠시 멈춰섰다.

김서령 작가는 가시 돋친 밤송이를 선물 포장을 한 것에 빗대면서 대체 왜 속살이 홍시처럼 연하지도 않은 밤에게 가시와 겉껍질과 속껍질까지 필요한 것인지에 대해 풀어내는데, 나는 선물 포장을 하지 않은 밤들을 대거 본 적이 있기 때문이었다. 몇 년 전, 그 숲에 떨어진 것이 밤이라고 확신했던 우리 가족은 그걸 하나씩 줍기 시작했다. “밤이다!”라고 처음 말한 사람이 엄마였던가 남편이었던가. 확실치 않지만 두 사람은 우리 주변에 널려있던 밤들을 주워 담기 시작했다. 아빠는 돗자리 위에 앉아서 그건 밤이 아닌 것 같다고 말하면서도 모자를 내어주었고, 모자는 밤을 담는 바구니가 되었다. 나는 밤의 모양이 지역마다 다를지도 모른다고 생각했다. 그동안 우리가 A 타입의 밤을 봐 왔다면 이건 단지 C 타입의 밤일지도 모른다고. 물론 그날의 밤은 결국 밤이 아니었던 것으로 밝혀졌다. 그건 마로니에 열매였고 사람이 먹을 수 없는 거였다.

내가 세 권의 책을 다시 펼치는 동안에도 달은 멀리 가지 않고 그 자리에 서 있다. 우리가 환한 보름달을 보면서 사랑하는 사람들의 무탈과 행복을 빌어보는 것처럼, 책 한 권을 보면서 그 책을 추천했던 누군가를 다시 떠올리는 것도 기쁜 일이다. 세 권의 책은 각각 세 사람을 거쳐 내게로 와 닿았고, 이제는 이 책들을 펼칠 때마다 작가와 제목 말고도 그들의 이름과 얼굴이 함께 떠오른다. 책을 소문내고 추천하고 소문을 듣고 추천받는 즐거움은 바로 거기에 있는 것 같다. 우리가 달을 보면서 여러 얼굴을 떠올리듯이 어떤 책들은 우리에게 문득 안부를 묻고 싶은 사람들을 더 오래 기억하도록 돕는다. 요즘은 달이 성수기인 시절, 바라보는 시선으로 붐비는 시절, 그러나 내가 달사람이라고 부르고 싶은 그들이 성수기에도 비수기에도 늘 건강하기를 빈다.

욕심을 내자면, 이 지면을 통해 세 권의 책을 처음 혹은 다시 접하는 독자분들에게도 매혹적인 호기심이 찾아가기를, 그리고 마침내 책을 펼쳐보게 된다면 어느 날 문득 그 책이 어찌하여 내 삶에 닿았는가에 대해서도 헤아려보시기를, 그러다 설레는 마음으로 소문내기에 동참한 작가 하나를 떠올려주시기를 바란다. 우리는 9월 18일에 이 지면에서 만난 것이다.

■ 윤고은

「 1980년 서울 출생. 장편소설 『밤의 여행자들』(2013년)로 지난 7월 영국 추리작가협회가 주관하는 대거상번역추리소설상을 받았다. 소설집 『1인용 식탁』, 장편소설 『도서관 런웨이』 등이 있다. EBS FM ‘윤고은의 EBS 북카페’를 진행한다.

」

윤고은 소설가

Copyright © 중앙SUNDAY. 무단전재 및 재배포 금지.