한가위의 밤, 빛나는 여성

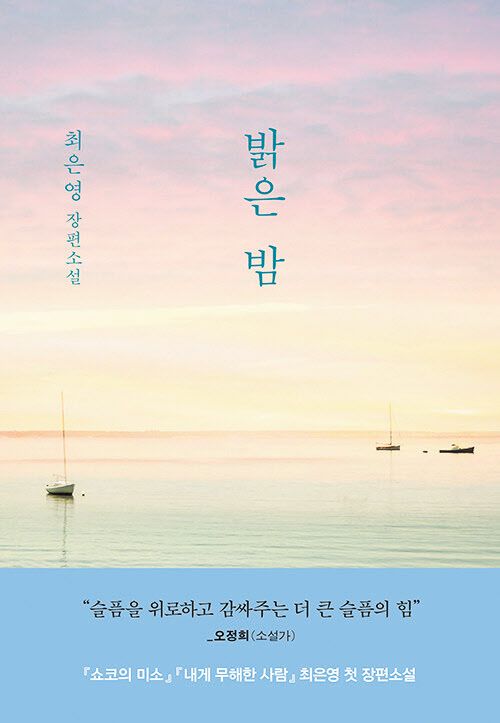

동인문학상 심사위원회가 9월의 소설을 추천합니다. 올해 마지막 독회의 추천작은 2권. ‘밝은 밤’(최은영) ‘날마다 만우절’(윤성희)입니다. 심사평 전문은 chosun.com에 싣습니다.

제목이 모든 것을 말한다. ‘밝은 밤’(문학동네)은 밤을 밝게 한다. 전구 스위치를 올렸다는 실없는 상상은 하지 말자. 어슴푸레한 미명도 아니다. 어둠이 알갱이들로 뭉치며, 개울 속의 자갈들처럼 돌돌돌 구르고 매끄러운 여울처럼 자르르 흐른다. 요컨대 최은영은 특유의 문체로 감정의 흐름을 구슬들로 엮는다. 그 문체는 투명하고 보풀이 없다. 그의 언어는 또박또박 말한다. 구체적인 사실들의 묘사로 그 장면을 또렷이 한다. 어둠 속에서 훌쩍이다가 주책없이 흘러버리는 마음을 추스르고 되새기고 차분히 가다듬는다.

그의 작품이 보여주는 어두운 마음이란 무엇인가? 여성들이 겪는 온갖 사연들, 안식 없는 안팎의 노동들, 고부간 갈등, 무심하고도 외도하는 남편, 이혼과 끝나지 않는 싸움, 사소한 이유로 외면하고 사는 가족들, 버림받고 거리로 내쫓긴 어떤 일, 살가운 듯하면서도 냉랭한 이웃들, 함께 살면 필경 생기는 자질구레한 상처들, 그리고 여자에 대한 끊임없는 규정들, 여자라서, 여자인데, 여자라고.

일어나지 않았으면 좋았지만, 때마다 일어나고야 마는 일들은 상처와 분노와 후회를 번갈아 하며 끊임없이 되풀이된다. 최은영의 소설은 이런 일이 더 이상 반복되어선 안 된다는 자각에서 태어난다. 그 고리를 끊기 위해선 상황과도 싸워야 하지만 자신과도 싸워야 한다. 현실과 제대로 싸우기 위해선 나를 재정립하는 과정이 필요하다. 화자는 말한다: “나는 누구에게 거짓말을 했나. 나에게, 내 인생에게. 인정하고 싶지 않아서, 알고 싶지 않아서, 느끼고 싶지 않아서. 어둠은 거기에 있었다.”

자기에게 정직한 것은 자신과 상황을 제대로 이해하는 단초다. 주인공은 모든 것을 되새기며 그것들에 까닭과 책임과 의지를 배분한다. 감정은 정화됨으로써 삶의 이유가 된다. 그렇게 어둠은 스스로 빛나게 된다. 최은영은 현대 한국사회에서 여성들에게 여전히 드리워지는 여러 불공평하고 부당한 삶의 모습들을 다채롭게 엮어 짜면서, 그것들을 당사자 스스로 이겨내기 위한 판으로 변개시킨다. 아무리 내 인생이 억울하고 불행해도 결국 도움의 손길이 중단되리라는 걸 알기에, 스스로 돕는 자임을 세상에 알리기로 결심한 여성은 그렇게 태어난다. 중성의 이름으로 여성의 고유한 삶을 만끽했던 조르주 상드를 비롯, 올렝프 드 구즈, 콜레트, 그 당당했던 여성들이 떠오른다.

☞ 최은영

- 김준성문학상(2017), 한국일보문학상(2018) 등

- 소설집 ‘쇼코의 미소’(2016) ‘내게 무해한 사람’(2018)

Copyright © 조선일보. 무단전재 및 재배포 금지.

- ‘혈중 알코올농도 0%인데 횡설수설’…음주 의심신고 차량서 마약 발견

- ‘대졸’ 이상 학력, 전체 취업자의 절반 넘어

- AI 통번역 시대 선제 대응? 덕성여대 독문·불문과 폐지 수순

- “다섯걸음 떨어져 있는데…” 길가에서 루이비통 가방 도둑맞았다

- 연 496% 이자 받아낸 20대 ‘악덕 대부업자’ 구속 송치

- “술 왜 안 팔아”...식당 주인 흉기 협박 50대, 벌금 300만원

- ‘더 나은 세상 위한 협력’ 제주포럼 다음달 29~31일 개최

- 네이버, 日 라인 경영권 잃나... 日정부가 지분 매각 압박

- 외국인이 건넨 초콜릿에 ‘주사 자국’… 女 유튜버 “큰일 날 뻔”

- 14명 숨진 오송지하차도 참사...검찰, 감리단장에 징역 6년 구형