격자 타고 흐른 물감, 가까이 봐야 아름답다

전체 맥락을 이해하기 위해서는 본문 보기를 권장합니다.

'가까이서 보아야 아름답다.'

서울 소격동 국립현대미술관 서울관 3·4전시실에 차려진 한국 단색조 추상회화의 대가 정상화(89) 작가의 회고전에서 실감나는 말이다.

초창기와 중기의 작가 행적과 작품을 다룬 3전시실의 1~3부 영역 전시가 순차적으로 이어지다가 통로를 지나 4전시실로 접어들면 갑자기 동선이 엉키게 된다.

이 글자크기로 변경됩니다.

(예시) 가장 빠른 뉴스가 있고 다양한 정보, 쌍방향 소통이 숨쉬는 다음뉴스를 만나보세요. 다음뉴스는 국내외 주요이슈와 실시간 속보, 문화생활 및 다양한 분야의 뉴스를 입체적으로 전달하고 있습니다.

‘가까이서 보아야 아름답다.’

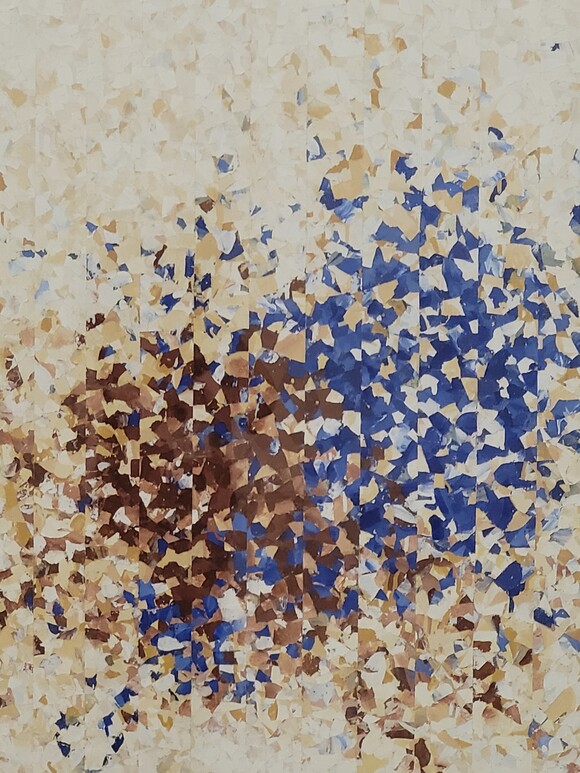

서울 소격동 국립현대미술관 서울관 3·4전시실에 차려진 한국 단색조 추상회화의 대가 정상화(89) 작가의 회고전에서 실감나는 말이다. 떨어져서 보면 허옇거나 검고 푸른 색을 지닌 벽지들의 미로 같지만, 다가서서 화폭 표면을 눈으로 훑으면 출품작들의 매력을 짐작하게 된다. 네모진 격자의 미세한 윤곽과 격자들을 타고 흐르다 굳은 물감 자국의 질감과 잔거품이 보이고, 이런 자취들이 빚어내는 구성의 아기자기함이 와닿는다.

전시는 지금 한국의 대표 현대미술사조로 꼽히는 단색조 추상회화(모노크롬)에서 독창적 제작 기법으로 별격의 화풍을 이룬 대가의 작품들을 시기별로 모아놓았다. 1953년 그린 자화상부터 2000년대 추상 대작까지 100여점의 작품과 자료들이 나왔다.

1970년대 중반 이후 정착된 정상화의 모노크롬 그림들은 사실 그리는 것이 아니라 얕은 부조판 성격에 가깝다. 화폭에 고령토를 수없이 칠해 흙층을 형성시킨다. 그러고 나서 다시 접고 뜯어내고 갈라지게 해서 그 균열과 틈에 물감을 흘리거나 발라 메워내는 행위와, 그 행위의 연속되는 과정이 작품으로 물화된다. 복제본이나 위작이 나올 수 없을 정도로 만드는 과정에 작가의 개성과 정서가 강렬하게 스며드는 것이 특징이다.

뜯어내고 메워내는 행위는 고려청자 상감기법이나 분청사기 박지기법을 연상시킨다. 1969~77년 일본에 장기 체재하며 당시 일본 화단에 유행하던 모더니즘 실험과 물성 실험의 모색기를 거쳤다는 점에서, 당시 재일 작가로 활동하며 이우환 등 한국 모더니즘 작가들에게 큰 영향을 미친 거장 곽인식의 작업과도 통한다. 그는 이후 프랑스에서 오랫동안 작업하면서 실존주의 예술의 세례도 받으며 노동집약적이면서도 축적의 힘으로 표상되는 수행적 회화의 맥을 이어왔다. 지금 미술시장을 지배하는 박서보, 하종현 등 홍익대 교수 출신 작가들의 육감적 모노크롬 회화와는 결이 다른 작업으로 비친다.

하지만 전시는 이런 결의 차이, 왜 그가 오랫동안 일본과 프랑스에서 작업했는지, 실존주의와 좌파 이념이 득세했던 당대 일본과 프랑스에서 어떤 사상적·조형적 영향을 받았는지에 대해 일언반구 언급이 없다. 초창기 작업의 진행 과정과 작가론의 형성 과정, 작가의 습작 노트, 스케치들, 편지 등 기본 아카이빙 자료도 거의 찾아볼 수 없다. 작가의 경력과 주요 작품들을 압축해 보여주는 요약본에 가깝다.

전시장은 작가의 격자형(그리드) 작품 얼개의 개념을 본떠 여러개의 가벽을 세워 공간을 격자형으로 구획했다. 막대한 비용을 들여 멋을 내며 조성한 가벽은 전시 내용과 조응하기는커녕 관람을 혼란스럽게 한다. 초창기와 중기의 작가 행적과 작품을 다룬 3전시실의 1~3부 영역 전시가 순차적으로 이어지다가 통로를 지나 4전시실로 접어들면 갑자기 동선이 엉키게 된다. 92년 귀국 뒤부터 지금까지 근작을 소개하는 마지막 4섹션 ‘모노크롬을 넘어서’ 전시장이 갑자기 4전시실 들머리에 등장하는 것이 그렇다. 4섹션 공간을 지나가야 그 이전 시기 작품들을 다룬 섹션이 나타난다. 말년기 작업을 구경했다가 다시 과거로 돌아가서 그의 구작을 보고 다시 말년기 작업으로 돌아오는 수고를 해야 하는 셈이다. 동선에 대한 배려와 전시 연출에 대한 고민이 충실하지 않다는 점이 아쉽다. 26일까지.

글·사진 노형석 기자 nuge@hani.co.kr

Copyright © 한겨레신문사 All Rights Reserved. 무단 전재, 재배포, AI 학습 및 활용 금지

- 백신 미접종 500만명, 10월1~16일 화이자·모더나 접종 가능

- [단독] 감면받은 전기료 23억 토해낸 소상공인들 “줬다 뺏느냐”

- 전국 첫 ‘가로수 지도’ 시민이 만든다…“막 베기, 마음 아파요”

- 잘나가는 ‘SK배터리’ 분할은…“대주주 위한 사랑의 배터리”

- 정의당 대선주자 첫 토론회…“조국 사태에서 당의 위기 시작돼”

- 어렵게 당첨돼도 중도금대출 막혀…청약도 현금부자 잔치 되나

- ‘단계적 일상 회복’ 간다면…우리의 코로나 ‘위험 수용성’은?

- 7㎞ 거대 정어리떼, 남아프리카~인도양 대이동 수수께끼

- [전국지표조사] 이재명 28%-윤석열 20% 동반 상승…홍준표는?

- 최재형 “상속세 폐지하겠다”…측근도 우려했던 공약 발표 강행