적자생존? 이제는 친화력이 '갑'이다 [책과 삶]

[경향신문]

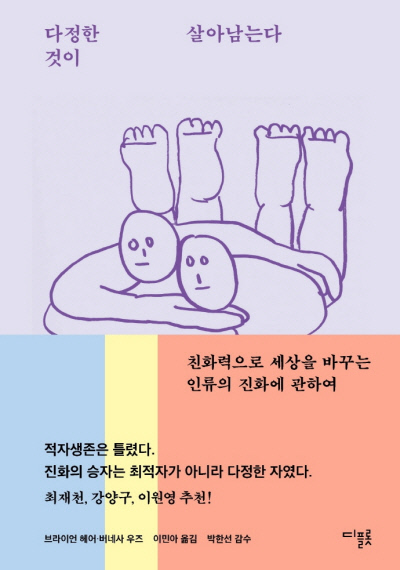

다정한 것이 살아남는다

브라이언 헤어·버네사 우즈 지음

이민아 옮김 | 교양과학 | 396쪽 | 2만2000원

‘자연에선 강한 자만이 살아남는다’는 오랜 믿음의 근거, ‘적자생존(Survival of the Fittest)’은 사실 처음 쓰일 때만 해도 “생존 가능한 후손을 남길 수 있는 적응력을 갖춘 자”가 “생존한다”는 동어반복적 서술에 가까웠다. 책은 생존을 위한 적응력의 핵심을 다시 쓴다. 신체적 강인함이 아닌 친화력이 생존의 필수 요소라고 주장하며, 적자생존을 둘러싼 통념을 뒤집는다.

진화인류학자인 저자들은 신체적으로 우월한 네안데르탈인이 아닌 호모 사피엔스가 끝까지 살아남은 이유로 ‘친화력’을 꼽는다.

우리는 다른 종과 달리 “한 번도 본 적 없는 누군가와 하나의 공동 목표를 성취하기 위해 함께 일”하는 “협력적 의사소통 능력”을 갖췄고, 이 능력을 통해 “지식을 세대에 세대를 이어 물려”주며 “복합적인 언어를 포함한 모든 형태의 문화와 학습”을 이뤄냈다.

친화력은 ‘자기가축화’를 이룬 모든 종에서 나타난다. 흔히 생각하는 것처럼 사람이 개를 길들인 것이 아니다. 사람을 두려워하지 않던 늑대들이 인간의 거주지 근처에서 배설물을 먹으며 살아남았고, 이들 사이에서만 일어난 번식으로 친화력 좋은 새로운 종이 탄생했다. 책은 인간 역시 이 같은 자기가축화를 통해 선천적인 친화력을 지닌 종으로 진화했다고 주장한다.

친화력은 역설적으로 인간이 지닌 공격성을 이해하는 열쇳말이 된다. 내집단을 향한 친화력이 상승하면 외집단에 대한 적대감이 커진다. 문제는 이 적대감을 부추기는 이들이다. 진화의 오랜 역사는 이 같은 위기 속에서도 생존을 도모할 방법을 알고 있다. 타인과 더 만나고, 더 교류하고, 더 다정하게 대할 것. 인간은 여태 그런 식으로 살아남았다.

김지혜 기자 kimg@kyunghyang.com

Copyright © 경향신문. 무단전재 및 재배포 금지.

- 일본 목욕탕서 700장 이상 불법도촬한 외교관···조사 없이 ‘무사귀국’

- 서울 다세대주택서 20대 남성과 실종 신고된 10대 여성 숨진 채 발견돼

- ‘47kg’ 박나래, 40년 만에 ‘이것’ 착용 “내가 나 같지 않아” (나혼산)

- 尹, 9일 기자회견 유력…대통령실 “할 수 있는 답 다하겠다는 생각”

- 인감증명서 도입 110년 만에…9월30일부터 일부 온라인 발급 가능해져

- “하이브·민희진 분쟁은 멀티레이블 성장통” “K팝의 문제들 공론화”

- ‘유시민 누나’ 유시춘 EBS 이사장 사무실 압수수색

- 김신영 날린 ‘전국노래자랑’ 한달 성적은…남희석의 마이크가 무겁다

- 국가주석에 국회의장까지 권력 빅4 중 2명 숙청···격랑의 베트남 정치

- 수능 6등급도 교대 합격···상위권 문과생들 “교사 안 할래요”