"밭일 대신 공공 일자리로".. 동네 일손마저 뺏긴 농촌

지난 20일 전북 익산의 한 농장에서 박모(68)씨는 오전 내내 1만6000㎡(약 5000평) 규모의 비닐하우스 시설을 분주히 오가며 멜론 줄기를 곧게 정리하는 작업을 했다. 인부 5명은 있어야 하는 일인데 박씨 혼자 일했다.

코로나 사태 이후 외국인 근로자는 찾아보기 어렵게 됐고, 동네 일손은 정부와 지방자치단체에서 하는 공공 일자리 사업에 뺏겼기 때문이다. “동네에 사는 인부 3명이 동시에 ‘내일 못 나온다’고 해서 이유를 물어보니 ‘공공 일자리 사업 간다’고 하더라”며 헛웃음을 지었다.

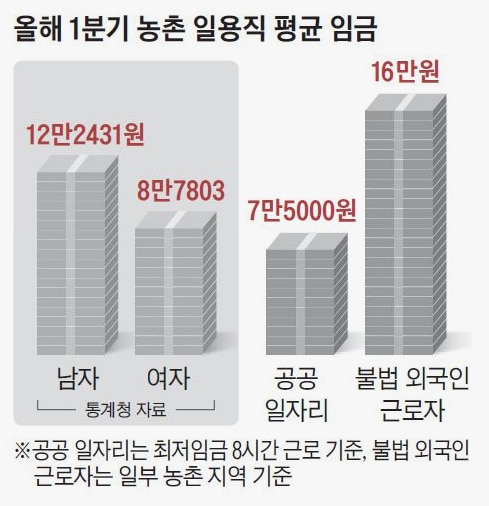

실제로 박씨가 혼자 일한 이날 익산시의 한 근린공원에서는 녹색 조끼를 입은 공공 일자리 근로자 10여 명이 환경 미화 등의 작업을 하고 있었다. 이들은 하루 8시간 일하면 최저 시급 8720원에 간식비 5000원을 더해 7만5000원 정도를 손에 쥔다. 경남 창녕에 사는 김모(62)씨는 “밭에 가면 10만원 벌이는 하겠지만, 힘이 들어서 공공 일자리가 있으면 그리로 간다”고 말했다.

한 지자체의 공공 일자리 공고문을 보면, 주요 업무가 면사무소 주변 정리, 재활용품 분리수거, 도로변 환경 정리 등으로 소개돼 있다. 코로나 사태로 외국인 근로자 입국이 사실상 막혀있는데 그나마 있던 농촌 가용 인력을 세금 일자리, 소일거리 일자리라는 말을 듣는 공공 일자리가 대거 빨아들이면서 일손이 필요한 농촌에서 “인부 구하기가 하늘의 별 따기”라는 말이 나올 지경이다.

◇농촌 고용 시장 왜곡시키는 공공 일자리

공공 일자리 사업이 농촌에서 특히 문제가 되는 것은 농촌 노동력과 공공 일자리 사업 수혜자인 고령층이 겹치기 때문이다. 도시에선 근로소득을 기대하기 어려운 이들에게 일자리를 제공해주는 측면이 크지만, 평균 연령이 66.1세(2020년 기준)인 농촌에선 농사지을 인력을 빼가는 셈이다.

이런 상황인데, 공공 일자리는 갈수록 늘어나는 추세다. 고용노동부에 따르면, 공공 일자리 등 정부나 지방자치단체가 임금을 주는 직접 일자리는 2017년 65만5000명 정도였지만, 지난해 94만5500명, 올해 104만2000명(목표치)으로 늘었다. 지난해부터는 코로나 위기 극복을 위해 추경으로 별도의 ‘희망근로일자리’도 만들었다. 이렇게 추가로 편성된 일자리가 지난해에만 30만1000개였다.

인력난이 심해지다 보니 일부 농촌 지자체에선 공공 일자리 사업 자체를 중단하는 사태까지 벌어진다. 경남 의령군은 지난달 중순 희망근로지원사업, 지역공동체일자리사업 등 공공 일자리 사업을 일시 중단했다. 양파를 수확할 인력이 없어서다. 의령군 관계자는 “공공 일자리가 늘어나면서 일손 부족이 더 심해질 것 같아 일단 중단하도록 했다”고 했다. 경북 영천시도 지난달 시작하려던 공공 일자리 사업을 대부분 연기했다. 마늘 수확과 복숭아 재배 일손이 부족하기 때문이다.

◇농촌 외국인 근로자 올해 1354명이 전부

코로나 사태로 외국인 근로자가 귀해지면서 인력난은 더 커졌다. 법무부에 따르면, 고용허가제로 농촌에서 일한 외국인 근로자는 2019년 5887명이었는데, 올해는 906명에 불과하다. 주로 파종·수확철 단기간 일하려고 입국하는 계절 근로자 역시 2019년 2948명이었지만, 지난해엔 한 명도 들어오지 못했다. 올 들어서는 우즈베키스탄에서 448명이 입국한 것이 전부다.

고용허가제나 계절 근로로 입국하는 외국인을 찾아보기 어렵게 되고, 공공 일자리로 내국인 근로자도 자취를 감추자 사설 인력 업체의 알선으로 농장에 오는 외국인 근로자들의 몸값이 치솟고 있다. 불법체류 외국인이나 유학생으로 들어와 돈벌이에 나선 경우 등이다. 경남 함양에서 양파 농사를 짓는 이모(65)씨는 “지난달 초 외국인 근로자 일당으로 16만~17만원씩을 줬다”고 했다. 코로나 사태 이전에는 8만~9만원 정도였다. 이씨는 “양파 수확기가 정해져 있는데 시간은 자꾸 가고, 수확할 인력은 없으니 인력 알선 사무소에서 부르는 게 값”이라고 했다.

그는 “면사무소 직원 붙들고 제발 공공 일자리 좀 뽑아가지 말라고 하는데, 그 사람들한테 얘기해봐야 소용없는 걸 안다”면서 “높은 분들이 농촌 상황을 좀 보고 갔으면 좋겠다”고 했다. 농림축산식품부 관계자는 “농촌 인구는 최근 5년간 연평균 2~3%씩 감소해 일손이 모자란데, 한국 농업은 노동 집약성이 강해 임금이 높아지면 버티기 어려운 구조”라고 말했다.

Copyright © 조선일보. 무단전재 및 재배포 금지.

- 나달, 마드리드오픈 1회전 통과…“매 순간을 즐기고 있어”

- AI가 어조 고려해 글쓰기 돕는다...딥엘, 작문 서비스 ‘딥엘 라이트 프로’ 공개

- 호텔서 과자 가져가다 걸리자…“죽여버릴 것” 방화미수 징역형

- 삼각콘 휘두르고 물 뿌리고… 美 뉴욕 호텔 앞 난민 12명 집단 난투극

- “유영재, 정신병원 긴급 입원…우울증 심각”

- 집필진 등 30명이 수차례 살폈는데, 국방부 “독도 등 문제 식별 못해”

- 이스라엘군 주력부대 가자지구서 철수 “라파 공격 임박”

- Exclusive: Kim Jong-un’s annual expenditures are enough to feed people for 3 years

- 기후위기로 생산량 줄고, 인플레·과음 피하는 문화에 소비 줄고...수모 겪는 와인

- “왜 신음소리가...” 신생아 앞에서 음란물 본 택시기사