고온·고압·칠흑 같은 어둠 속에서도 펼쳐지는 '생명체의 파노라마' [전문가의 세계 - 김응빈의 미생물 '수다' (19)]

[경향신문]

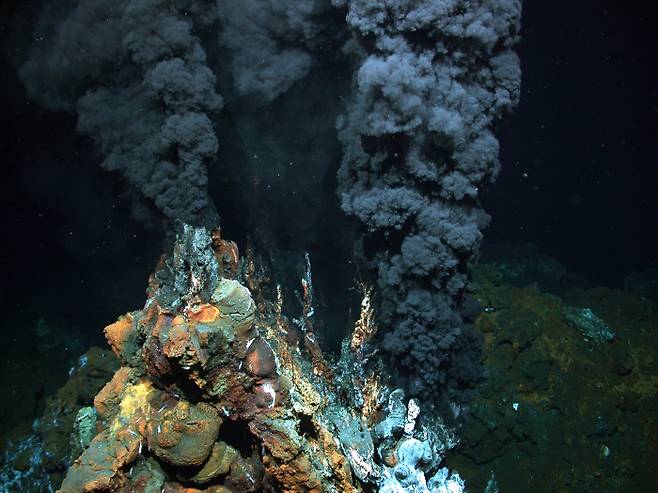

뜨거운 물이 솟구치는 심해 열수구 주변엔 물에 녹은 암석이 굳어 굴뚝과 같은 구조물을 이룬다

심해저 생태계의 시작점인 이곳엔 햇빛 대신 황화수소로 번성하는 황세균을 비롯한 미생물이 있다

이들은 펄펄 끓는 물에서도 살아남아 관벌레와 조개, 새우 등 다양한 생물들의 낙원을 제공한다

프랑스 작가 쥘 베른(Jules Verne·1828~1905)이 1869년에 발표한 공상과학 소설 <해저 2만리>에서 ‘리’는 프랑스어 ‘류(Lieue)’의 번역어이다. 이것은 옛날에 유럽에서 사용하던 길이 단위로 보통 어른이 한 시간 동안 걷는 거리를 말한다. 우리가 익숙한 미터법으로 어림하면, 1류는 4㎞ 정도이다. 그러므로 2만류는 얼추 8만㎞라는 계산이 나온다. 지구 둘레가 4만㎞ 남짓이니까 단순히 거리로만 따지면, 주인공은 잠수함을 타고 지구 두 바퀴를 돈 셈이다.

“나를 버리고 가시는 임은 십 리도 못 가서 발병 난다.” 우리나라 대표 민요 ‘아리랑’ 노랫말 일부다. 여기에 나오는 십 리는 4㎞에 해당한다. 따라서 ‘2만류’는 ‘20만리’가 돼야 맞는다. 개화기 초기에 일본어 번역본을 중역하면서 생긴 오역이라고 한다. 일본에서는 1리가 우리의 열 배 4㎞이다. 한국에 최초로 소개된 과학 소설로 오랫동안 굳어진 제목이라 인제 와서 고치기는 쉽지 않겠지만, 이런 사실만은 분명하게 알렸으면 한다. 아무튼, 천재 작가의 상상력은 1세기가 지나서 현실이 된다.

첫 심해저 탐사

보통 수심이 2㎞보다 깊은 바다를 ‘심해저’라고 한다. 여기서 돌발 퀴즈! 달과 심해저 둘 가운데 인류가 어디를 먼저 가보았을까? 1969년 7월20일, 세계인이 텔레비전으로 지켜보는 가운데 미국 우주선 아폴로 11호가 달 착륙에 성공했다.

달에 인류의 첫발을 내디디며 닐 암스트롱(Neil Armstrong·1930~2012)은 “한 인간에게는 한 걸음이지만 인류에게는 위대한 도약”이라고 말했다. 인류 역사 내내 신비와 동경의 대상이었던 달이 과학의 영역으로 들어오는 순간이었고, 천문학을 비롯한 과학 대중화의 출발점이기도 했다.

아폴로의 명성은 미생물 영역에까지 미쳐, 그해 유행했던 눈병을 흔히 ‘아폴로 눈병’이라고 부른다. 참고로 특정 바이러스가 결막에 감염하여 일으키는 이 눈병의 정식 명칭은 ‘급성 출혈성 결막염’이다. 그런데 정작 우리가 사는 지구 심해저를 제대로 보기 위해서는 달에 착륙하고 8년을 더 기다려야 했다. 흥미롭게도, 쥘 베른도 <해저 2만리>에 4년 앞서 1865년에 <지구에서 달까지>를 발표했다.

1977년 2월, 인류 역사상 처음으로 잠수정 ‘앨빈(Alvin)호’가 약 3㎞ 깊이에 있는 갈라파고스 단층에 도달했다. 수심이 10m씩 깊어질 때마다 압력은 1기압씩 높아진다. 따라서 3㎞ 물속에서는 300기압이라는 엄청난 압력을 받게 된다. 이는 어른 엄지손톱만 한 넓이에 300㎏ 무게를 올려놓은 셈이다. 이런 엄청난 외압을 견딜 수 있는 잠수정을 제작하려면 특수한 소재와 기술이 필요하다.

앨빈호에 탄 과학자들은 뜨거운 바닷물이 솟구쳐 나오는 열수구를 보고 탄성을 질렀다. 쉽게 말해 열수구는 심해저 온천이라고 보면 되는데, 그 형성 과정은 다음과 같다. 깊은 바다 밑바닥 아래로 스며든 바닷물이 마그마를 만나 섭씨 400도 정도까지 가열된다. 가공할 수압 때문에 물이 끓지 않고 대신 액체와 기체의 중간 상태인 ‘초임계유체’가 된다. 이렇게 되면 물은 다른 물질을 더 잘 녹일 수 있어 주변 암석 성분을 한껏 머금게 된다.

이런 물이 차가운(섭씨 2~4도) 심해수로 분출되면 물에 녹은 암석 성분 상당량이 굳어 고체가 되는데, 이들이 쌓여 굴뚝과 같은 구조물을 이룬다. 열수구에서 뿜어지는 물에는 황화수소와 철을 비롯한 여러 광물이 녹아 있어 보통 색이 검다. 그래서 검은 연기가 뿜어져 나오는 것처럼 보인다고 하여, 이 물기둥을 ‘블랙 스모커(black smoker)’라고 부르기도 한다.

더욱 놀라운 광경은 열수구 주변에 사는 다양한 생물 무리였다. 그 가운데 흡사 위쪽에 빨간색 잎이 달린 나무와 같은 생명체는 압권이었다. 이 순간 전까지 심해저에는 생물이 거의 없을 것이라 생각했기에 모두 경이로움에 입을 다물 수 없었다. 칠흑 같은 어둠 속에서 서치라이트 빛줄기 속으로 펼쳐지는 신기한 생명체의 파노라마를 상상해 보면 그들의 감동이 어떠했을지 짐작이 간다. 그런데 더더욱 놀라운 건 이들이 식물이 아니라 동물이라는 사실이다.

관벌레의 변신과 공생

열수구 주변에 흐드러진 ‘관벌레(tubeworm)’는 무척추동물이다. 유충 시절에는 물에 떠서 방랑생활을 하다가, 다 자라면 고착생활을 한다. 관벌레가 어느 정도 자라면 운동성이 떨어지기 시작한다. 이즈음에 아주 작은 친구들이 관벌레 몸 안으로 들어온다. ‘황세균’이 바로 그 주인공이다. 이 미생물 친구를 사귀면서 관벌레 몸에는 놀라운 변화가 시작된다. 대표적으로 소화관이 커지면서 ‘트로포솜(trophosome)’이라는 독특한 기관으로 거듭난다. 관벌레 성체는 2m에 달하는 길이에 몸통 지름이 5㎝ 정도이다.

겉보기에 하얀 호스 같은 몸통을 이루는 트로포솜 안에는 황세균이 가득 들어 있다. 황세균은 관벌레 몸무게의 절반 정도를 차지한다. 몸통 맨 위쪽에 달린 빨간색 깃털 모양은 관벌레의 아가미인데, 헤모글로빈 때문에 붉게 보인다. 놀랍게도 관벌레는 동물임에도 입과 항문, 소화 및 배설 기관 따위가 따로 없고, 헤모글로빈이 오가는 혈관 정도만 지니고 있다. 동물 자신은 아가미를 통해 물에 녹아 있는 산소와 황화수소, 이산화탄소 따위를 흡수하여 트로포솜으로 보내는 기능 정도만 한다. 나머지 생계는 공생 황세균이 해결해 준다.

황세균은 기본적으로 광합성과 같은 일을 한다. 광합성에서는 빛 에너지로 물(H2O) 분자에서 수소(H) 원자와 전자(e-)를 떼어낸 다음에 이산화탄소(CO2)와 결합해 포도당(C6H12O6)을 만들어낸다. 황세균은 황화수소(H2S)를 분해하면서 에너지를 얻어 이것을 빛 에너지 대신 탄소 고정에 사용한다. 그래서 이 과정을 ‘화학합성’이라고 부른다.

결국, 심해저 생태계의 시작점에는 햇빛 대신 황화수소를 이용하여 번성하는 황세균을 비롯한 미생물이 있다는 얘기다. 이들은 좀 더 큰 생물의 먹이가 되어 먹이사슬의 기본을 형성함으로써, 관벌레와 조개, 새우 등 다양한 생물이 살아갈 수 있는 낙원을 제공한다. 밝은 땅 위에서 녹색 식물이 하는 역할을 암흑의 심해에서는 아주 특별한 미생물들이 수행하고 있다.

뜨거운 게 좋아

‘테르무스 아쿠아티쿠스(Thermus aquaticus)’라는 세균이 있다. ‘열’을 뜻하는 그리스어 ‘thermos’와 ‘물’을 뜻하는 라틴어 ‘aqua’에서 유래한 학명이다. 1966년, 미국 옐로스톤 국립공원 온천수에서 분리된 세균답게 섭씨 70도 정도에서 가장 잘 자라고, 80도까지도 문제없다. 반대로 50도 아래로 내려가면 얼어(?) 죽을 판이다. 고온에서 사는 만큼, 이 세균이 지닌 효소들은 열에 강하다. 이들 가운데에는 우리에게 요긴한 게 많다. 대표적으로 이 세균이 자기 DNA를 복제하는 데 사용하는 효소는 1980년대 후반부터 시험관에서 원하는 유전자를 증폭하는 데 널리 쓰이고 있다.

유전자를 증폭할 때는 열을 가해 DNA 이중나선을 떨어뜨리는 과정이 들어가서 열에 강한 효소가 필수적인데, 테르무스 아쿠아티쿠스 효소가 안성맞춤이다. 이 덕분에 이른바 ‘PCR(polymerase chain reaction·중합효소 연쇄 반응)’이 현대 생명공학의 핵심 기술로 자리매김할 수 있었다. 범죄 수사 영화나 드라마에서 사건 현장에 있는 혈흔 또는 머리카락 한 올에 있는 소량의 DNA를 가지고 특정 유전자를 증폭하여 결정적인 증거를 확보하는 바로 그 기술이다. 신속 정확한 코로나19 진단검사 원리도 PCR이다.

1997년, 상식을 완전히 파괴하는 고세균 하나가 발견되었다. 이름하여 ‘피로로부스 퓨마리(Pyrolobus fumarii)’는 ‘불’을 뜻하는 그리스어 ‘pyro-’와 ‘껍데기’를 뜻하는 라틴어 ‘-lobus’가 합쳐진 속명에, ‘연기’를 뜻하는 라틴어 ‘fumus’에서 유래한 종명을 가지고 있다. 단백질 껍데기를 가지고 있고, 블랙 스모커가 솟구치는 열수구 주변 출신임을 알려 주는 이름이다. 피로로부스 퓨마리는 섭씨 106도에서 제일 행복하고, 113도에서도 자란다. 하지만 90도 이하로 내려가면 추워서 꼼짝 못한다. 더구나 이 고세균은 열수구에서 나오는 황화합물만 있으면 식사 걱정 완전 해결이다. 펄펄 끓는 물에서 유유자적하는 삶이 도무지 믿기지 않는데, 이보다 더한 고수가 있다고 하니 도대체 미생물의 능력은 어디까지일까?

2003년 유명 학술지 ‘사이언스(Science)’에 ‘균주 121’이라 명명된 고세균이 보고되었다. 뜨거움을 끔찍이 좋아하는 이 녀석은 섭씨 121도 고압 멸균기 속에 넣고 온종일 삶아도 생존하는 정도가 아니라 두 배로 증식하기까지 했다. 같은 조건에서 보통 세균들은 15분이면 완전히 사멸하고 만다. 놀라움과 호기심에 연구진은 온도를 더 올렸고, 130도에 이르자 비로소 성장을 멈췄다. 그래서 죽었다고 생각하고, 온도를 내리자 103도에서 다시 자라기 시작했다고 한다. 여기서 문득, 뉴밀레니엄을 코앞에 둔 1999년 개봉한 영화 포스터를 보고 혼자 머릿속에 그렸던 생각이 다시 떠오른다.

<태양은 없다>라는 제목 위로 활짝 웃고 있는 멋진 두 남자 배우(정우성, 이정재) 사진을 부러운 눈으로 바라보던 순간, 지적질거리 하나를 발견했다. “마지막은 폼나게 가는 거야!”라는 문구였다. “태양이 없는데 무슨 폼이 난담? 깜깜해서 앞도 보이지 않고 광합성이 중단되어 모두 배고픔에 시달리다 마지막을 맞이할 텐데….” 괜한 꼬투리를 잡으며 걸음을 옮기려다, 아차 하면서 발길을 멈추었다. “저 영화의 진짜 주인공은 심해저에 사는 미생물이네!”

▶김응빈 교수

1998년부터 연세대학교에서 미생물 연구와 교육을 해오면서 미생물의 이야기 미담(微談) 중에 미담(美談)이 많다는 것을 깨닫고, ‘미생물 변호사’를 자처하며 흥미로운 미생물의 세계를 널리 알리는 데 힘쓰고 있다. 연세대 입학처장과 생명시스템대학장 등을 역임했고, 한국환경생물학회 부회장으로 활동하고 있다. SCI 논문 60여편을 발표했으며, 저서로는 <나는 미생물과 산다> <미생물에게 어울려 사는 법을 배운다> <미생물이 플라톤을 만났을 때>(공저) <생명과학, 바이오테크로 날개 달다> 등이 있다. ‘수다’는 말이 많음과 수가 많음, 비잔틴 백과사전(Suda) 세 가지 의미를 담고 있다.

김응빈 교수

Copyright © 경향신문. 무단전재 및 재배포 금지.

- [에디터의 창]윤 대통령, 불행한 퇴장을 향한 빌드업을 하고 있다

- [속보] 윤 대통령, 한동훈 사퇴 요구 묻자 “오해 있었다”

- ‘♥10세 연하’ 한예슬, 혼인신고 후 근황 “유부월드 입성”

- 이재명 “얼마나 간이 부었으면···검사인지 깡패인지 알 수 없다”

- 대구 경찰서 옥상서 20대 직원 추락사

- 조국혁신당, ‘일본 라인 탈취 사태’에 “윤 대통령, 어느 나라 대통령이냐”

- 인감증명서 도입 110년 만에…9월30일부터 일부 온라인 발급 가능해져

- 국민의힘 이양수 “윤 대통령 장모 가석방, 정경심 가석방과 유사하게 처리”

- 동부간선지하도로 실시계획 승인…올 하반기 착공·2029년 개통

- 서울시향 협연자, 공연 전날 교체 결정···손열음→힐러리 한