[詩想과 세상]필론의 돼지

[경향신문]

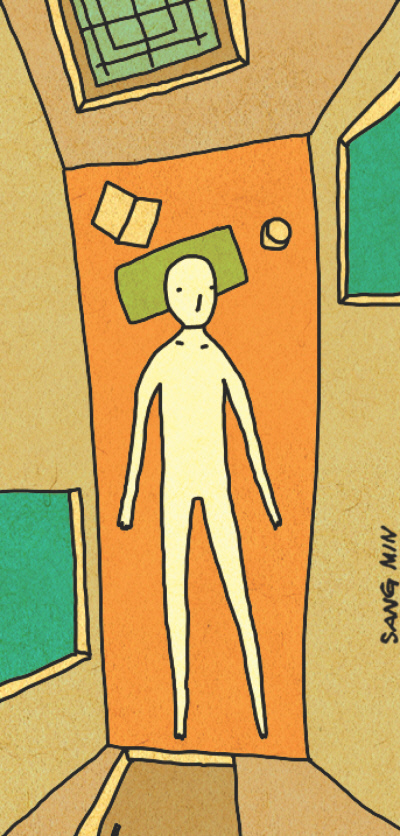

필론의 돼지처럼

잠자고 있는 것을 흉내 내고 있는데

벌 한 마리 방 안에 들어와

머리 처박다 떨어졌다 다시 처박는데

열려 있는 문 보지 못하고 창호지만 두드리다

어느 사이 빠져나갔는지 모른다

의식이란 스스로 발라놓은 창호지 같아

진실은 사람마다 다를 수 있고

다른 사람의 진실이

나의 진실이 아닐 수도 있는데

하늘 높아 보일 때 사람들이 외로워 보여

높은 것을 싫어하듯

내일을 말하지 않는 사람 곁에서

석 달을 넘기지 못하고 떠나듯

돼지는 뒷걸음질 치며 악을 쓰고 있다

용서할 거리가 없다고 우기는 사람에게

용서하는 것이 얼마나 힘든지를

이위발(1959~)

헬레니즘 시대의 그리스 철학자 필론은 여행 중 바다 한가운데에서 폭풍우를 만났다. 죽음을 목전에 둔 사람들은 신을 찾으며 울부짖었다. 그도 죽음이 두려웠지만, 명색이 철학자인지라 다른 사람들과 같은 행동을 할 수 없어 배 아래 창고로 내려갔다. 그곳에는 폭풍우와 사람들의 아우성에도 불구하고 돼지 한 마리가 편안하게 잠을 자고 있었다. 아무것도 할 수 없다고 판단한 그는 돼지 옆에서 함께 잠을 청했다. 한참 후 날씨가 좋아졌고 다 무사했다.

밖에서 안 좋은 일을 겪은 시인은 방에서 필론처럼 자는 척한다. 그때 “벌 한 마리”가 방에 들어와 소란을 피운다. 애써 외면한 풍파의 틈입이다. 벌은 문이 열려 있음에도 창호지에 “머리 처박다 떨어졌다 다시 처박는”다. “스스로 발라놓은” 의식에 갇혀 사는, 허세와 위선으로 무장한 사람들은 자기 생각만을 강요한다. 진실도, 용서도 절대적이지 않음에 시인은 회의에 빠진다. 판단을 유보한 채 세상과 거리를 둔다. ‘마음의 평정’을 찾기는 그른 것 같다.

김정수 시인

Copyright © 경향신문. 무단전재 및 재배포 금지.

- 네이버, 소프트뱅크에 ‘라인’ 경영권 뺏길판…일본 정부서 지분 매각 압박

- “육군은 철수...우린(해병) 한다” “사단장님이 ‘하라’ 하셨다”···채 상병 사건 녹취록 공

- [스경X초점] “씨X·개저씨” 민희진 기자회견, 뉴진스에 도움 됐을까

- 나경원, ‘윤 대통령 반대’ 헝가리식 저출생 해법 1호 법안으로···“정부 대책이 더 과격”

- 공수처, ‘이정섭 검사 비위 폭로’ 강미정 조국혁신당 대변인 조사

- “매월 10만원 저금하면 두 배로”…다음주부터 ‘청년통장’ 신청 모집

- 아동 간 성범죄는 ‘교육’ 부재 탓···사설 성교육업체에 몰리는 부모들

- [초선 당선인 인터뷰] 천하람 “한동훈은 긁어 본 복권…정치 리더로서 매력 없어져”

- 니카라과, “재정 악화” 이유로 한국 대사관 철수 통보

- 현대차, 차량 내부 20℃ 이상 낮춰주는 틴팅필름 개발…‘뙤약볕’ 파키스탄서 실증