더하고 뺄 것 없는 강건한 문체로 여성해방을 노래하다

「길을 가다가 불현 듯/ 가슴에 잉잉하게 차오르는 사람/ 네가 그리우면 나는 울었다/ 목을 길게 뽑고/ 두 눈을 깊게 뜨고/ 저 가슴 밑바닥에 고여 있는 저음으로/ 첼로를 켜며/ 비장한 밤의 첼로를 켜며/ 두 팔 가득 넘치는 외로움 너머로/ 네가 그리우면 나는 울었다// 너를 향한 그리움이 불이 되는 날/ 나는 다시 바람으로 떠올라/ 그 불 다 사그라질 때까지/ 어두운 들과 산굽이 떠돌며/ 스스로 잠드는 법을 배우고/ 스스로 일어서는 법을 배우고/ 스스로 떠오르는 법을 익혔다…」

시집 <지리산의 봄>(1987)에 실린 고정희의 시 <네가 그리우면 나는 울었다>의 부분이다. 퇴계의 사랑 두향을 생각하며 지은 시라고 한다. 퇴계는 48세, 단양군수를 하던 시절 18세의 관기 두향을 만나 운명적 사랑에 빠진다. 퇴임하던 날 퇴계는 치마폭에 「죽어 이별은 소리조차 나오지 않고 살아 이별은 슬프기 그지없네」, 시 한수를 남기고 두향의 이별선물 분매(盆梅)를 들고 귀향한다. 22년이 흘러 일흔 살의 아침에 퇴계는 “매화에 물을 주라”는 말을 남기고 떠나고, 두향은 강물을 몸을 던져 그 뒤를 따른다. ‘달빛 아래서나 가로수 밑에서 불쑥불쑥 다가왔다가 이내 바람으로 흩어지는 너, 두 팔 가득 넘치는 외로움 너머로 네가 그리우면 나는 울었다’ 땀이 밴 옷처럼 진한 슬픔이 배어나오는 사랑의 절창이다.

한 편 더 읽어보자. 「가까이 오라, 죽음이여/ 동구 밖에 당도하는 새벽 기차를 위하여/ 힘이 끝난 폐차처럼 누워 있는 아득한 철길 위에/ 새로운 각목으로 누워야 하리/ 거친 바람 속에서 밤이 깊었고/ 겨울 숲에는 눈이 내리고 있다/ 모닥불이 어둠을 둥글게 자른 뒤/ 원으로 깍지 낀 사람들의 등 뒤에서/ 무수한 설화가/ 살아남은 자의 슬픔으로 서걱거린다」 같은 시집의 시 <땅의 사람들 1>, 죽음과 폐차와 어둠을 새벽과 각목과 모닥불로, 거뜬하게 이겨내는 살아남은 자의 리듬 넘치는 시어들.

고정희 시인의 생가는 해남군 삼산면 송정리, 김남주 시인의 생가는 같은 면 봉학리로 10분 거리 이웃마을이다. 김 시인은 1946년, 고 시인은 1948년생으로 두 살 차이다. 김 시인은 1994년 48세에 췌장암으로, 고 시인은 1991년 43세에 지리산 뱀사골에서 실족 타계하였으니, 두 사람의 향년과 생몰연대도 비슷하다.

한 동네에서 걸출한 두 시인이 태어난 것도 그렇고, 1980년 광주의 5월을 함께 관통하였으며, 시대의 맨 앞에 서서 한 사람은 민족해방 전사로, 또 한사람은 여성해방 전사로, 시인이면서 ‘전사(戰士)’의 별칭으로 얻고 있는 점도 그렇다.

고정희 시인이 시를 쓰기 시작한 것은 스무 살 무렵이다. 1970년 광주의 ‘새 전남’, ‘주간 전남’의 기자로 일하면서 시대의식과 여성문제에 눈을 떴다. 1975년 <현대시학>에 <연가>, <부활과 그 이후> 등을 추천(박남수) 받아 등단했다. 1979년 한국신학대학을 졸업하고 김준태, 송수권 등과 ‘목요시’ 동인으로 활동했다. 민족문학작가회의 이사로 여성문학인위원회 위원장, 시 분과위 부위원장을 맡기도 했다. 1984년 ‘기독교 신문사’, 크리스천 아카데미 출판간사를 지내고, 가정법률상담소 출판부장, ‘여성신문’ 초대 편집주간으로 일했다. ‘자그마하고 깡마른 몸집에 커다란 두 눈, 연약하면서도 완강한 조선여자의 골상’(차미례)을 가진 시인은 남녀평등의 대안사회를 모색한 여성주의 공동체 ‘또 하나의 문화’ 동인으로 활동하면서 우리나라 초기 여성운동에 큰 발걸음을 남겼다.

「남자가 모여서 지배를 낳고/ 지배가 모여서 전쟁을 낳고/ 전쟁이 모여서 억압세상 낳았지// 여자가 뭉치면 무엇이 되나?…」 여자가 뭉치면 사랑을 낳고 생명을 낳고, 자유와 해방과 평화와 살림을 낳고, 살림은 평등을 낳고 평등은 행복을 낳으니, 여자가 뭉치면 무엇이 되나? 그것은 새로운 세상! 시집 <여성해방출사표>에 실린 시 <여자가 뭉치면 새 세상 된다네>는 이렇게 이어진다. 남녀차별과 사회모순을 꿰뚫어 보고, 더하고 뺄 것 없는 강건한 문체로 여성해방을 노래한 고정희는 시와 삶을 하나로 밀고 나갔다.

시인은 살아있는 동안 10권의 시집을 냈다. <누가 홀로 술틀을 밟고 있는가>(1979), <실락원 기행>(1981), <이 시대의 아벨>(1983)을 펴내며 시단의 주목을 받았다. 장시집 <초혼제>(1983)로 ‘대한민국문학상’을 수상했다. <눈물꽃>(1986), <지리산의 봄>(1987), <저 무덤 위에 푸른 잔디>(1989), <여성해방출사표>(1990) 등 등단 10여년에 10권의 시집을 냈으니, 얼마나 치열하게 시를 썼는지 알 수 있다. 매일 새벽 5시에 일어나 깨끗한 마음, 단정한 필체로 써내려간 시편들. ‘고행, 청빈, 묵상’이라 쓰인 그의 방에 걸린 작은 액자가 시인으로서의 삶과 자세를 잘 보여준다.

‘고정희는 우리 시사에서 여성문제를 최초로 폭넓게 탐구한 여성주의 시인으로, 그리고 역사의식을 가지고 현실에 대한 신랄한 비판과 준열한 증언을 하였던 민중 시인으로, 또 기독교 정신과 생명에 대한 도덕적 순수함으로 진솔한 내면을 보여 준 서정 시인으로 많은 사람들에게 기억되고 있다.’(한국향토문화전자대전)

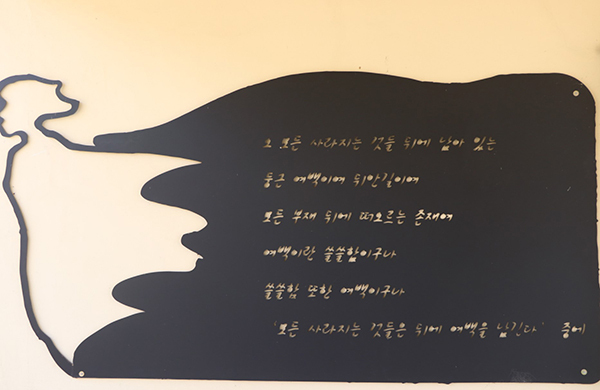

그가 남긴 마지막 작품, <모든 사라지는 것들은 뒤에 여백을 남긴다>의 부분이다. 「…오 모든 사라지는 것들 뒤에 남아있는/ 둥근 여백이여 뒤안길이여/ 모든 부재 뒤에 떠오르는 존재여/ 여백이란 쓸쓸함이구나/ 쓸쓸함 또한 여백이구나/ 그리하여 여백이란 탄생이구나…」

매년 6월 고정희 생가에서는 ‘고정희문화제’가, 11월 김남주 생가에서는 ‘김남주문학제’가 열리고 있다.

◆ 이광이 작가

언론계와 공직에서 일했다. 인(仁)이 무엇이냐는 물음에 애인(愛人)이라고 답한 논어 구절을 좋아한다. 사진 찍고, 글 쓰는 일이 주업이다. 탈모로 호가 반승(半僧)이다. 음악에 관한 동화책과 인문서 ‘스님과 철학자’를 썼다.

Copyright © 정책브리핑. 무단전재 및 재배포 금지.