[강석기의 과학카페]살아있는 화석 폐어와 실러캔스, 엇갈린 운명

1860년대 호주 뉴사우스웨일즈 주정부의 국토부 장관 윌리엄 포스터는 퀸즈랜드 남동부 와이드베이 일대를 소유한 땅부자였다. 이곳의 강에서는 가끔 특이하게 생긴 물고기가 잡히곤 했는데, 포스터는 호주박물관의 학예사 제라드 크레프트에게 “여기 신종 ‘민물 연어’가 있는데 원하면 보내줄 수도 있다”고 운을 띄우며 몇 년째 애를 태웠다.

기다림에 지친 크레프트가 진의를 의심할 무렵 포스터는 마침내 견본 두 마리를 보냈다. 크레프트의 눈에는 몸길이가 1m에 이르는 이 특이하게 생긴 동물이 1837년 남미에서 발견된 민물고기 레피도시렌(Lepidosiren)과 가까운 종으로 보였다. 그러나 치아 형태는 치아 화석만 남아있는 동물 세라토두스(Ceratodus)와 더 비슷했다. 크레프트는 관례대로 견본을 보내준 윌리엄 포스터를 기려 세라토두스 포스테리(C. forsteri)라는 학명을 붙였다. 그러면서 크레프트는 세라토두스를 어류가 아니라 양서류로 분류했다.

처음엔 양서류로 분류

크레프트는 영국박물관의 저명한 동물 분류학자 알베르트 귄터의 호주통신원이어서 연초에 세라토두스의 사진을 동봉한 편지를 보냈다. 그런데 귄터의 답신을 받기 전에 학회지에 발표를 해버린 것이다.

귄터는 그 뒤 다른 곳에서 세라토두스 견본을 받아 해부를 했고 자세한 내용을 이듬해 학술지에 발표했다. 여기서 귄터는 세라토두스가 양서류가 아니라 어류라고 수정하며 크레프트의 경솔함을 넌지시 힐난했다.

1876년 호주에서 세라토두스와 비슷하게 생겼지만 덩치가 좀 작은 물고기가 잡혔는데, 동물학자 드 카스텔나우는 네오세라토두스(Neoceratodus)라는 새로운 속명을 붙여줬다. 그러나 얼마 지나지 않아 이 견본이 다른 종이 아니라 덜 자란 세로토두스로 밝혀지면서 망신을 당했다.

그런데 세라토두스 화석이 추가로 나오면서 이를 현생 세라토두스와 같은 속으로 분류하기에는 무리가 있다는 게 확실해졌다. 결국 학명 우선권 원칙에 따라 화석 속 고생물이 세라토두스로 남고 현생 종의 학명은 속명이 드 카스텔나우가 붙인 것으로 바뀌어 ‘네오세라토두스 포스테리’가 됐다. 호주폐어(Australian lungfish)의 학명이 붙은 사연이다.

물고기이면서도 폐가 있어 폐호흡을 하는 폐어는 현재 2과 3속 6종이 있다. 이 가운데 호주폐어는 호주폐어과(科)의 유일한 종이다. 나머지 5종은 남아메리카폐어과로 남아메리카폐어속(屬)이 1종(앞에 언급한 레피도시렌 파라독사), 아프리카폐어속이 4종이다. (아프리카폐어속을 아프리카폐어과로 분류해 3과 3속 6종으로 보기도 한다)

폐어는 무려 4억 년 전 데본기의 화석이 있을 정도로 오래된 어류로, 화석이 남아있는 것만 수십 종에 이른다. 현존하는 6종 가운데 특히 호주폐어는 1억 년이 넘는 화석 속의 폐어와 겉모습이 별 차이가 없어 ‘살아있는 화석’으로 불린다. 나머지 5종은 몸이 뱀장어처럼 길어졌고 지느러미는 끈처럼 가늘어져 형태가 많이 바뀌었다.

폐어는 어류이면서도 폐가 있고 지느러미도 호주폐어의 경우 통통해 꽤 힘을 쓸 수 있다. 한마디로 물에 살던 동물이 육지로 올라오는 과정에 있는 과도기적 구조를 지니고 있다. 어류와 사지육상동물(tetrapod)을 연결하는 고리인 셈이다. 그런데 1938년 남아프리카에서 놀라운 물고기가 보고되면서 폐어는 적어도 대중의 관심에서 멀어졌다. 바로 실러캔스의 등장이다.

6600만 년 전 멸종한 줄 알았던 종

남아프리카공화국의 항구소도시 이스트런던의 박물관 학예사 마조리 코트니-래티머는 시간이 날 때마다 항구로 나가 전시할 만한 해양생물을 찾는 게 일이자 취미였다. 1938년 12월 23일도 그런 날이었는데, 가오리와 상어가 가득 담긴 통 안에서 푸르스름한 지느러미가 코트니-래티머의 눈에 들어왔다. 몸길이가 1.5m나 되는 심상치 않게 생긴 물고기였다.

값을 치르고 박물관으로 가져온 뒤 서적을 뒤적이던 코트니-래티머는 이 물고기가 화석만 남아있는 오래전 멸종한 어류와 비슷하게 생겼다는 사실을 발견하고 깜짝 놀라 아마추어 어류학자인 인근 로즈대의 화학자 제임스 스미스에게 스케치를 곁들인 편지를 보냈다. 이듬해 초 박물관에 온 스미스는 이 물고기를 보자마자 1839년 첫 화석이 발견된 실러캔스(coelacanth)임을 알아차렸다. 데본기에서 백악기에 걸쳐 살다가 6600만 년 전 공룡과 함께 멸종한 것으로 알려진 실러캔스가 여전히 살고 있었던 것이다.

이 사실이 알려지자 언론들은 ‘세기의 발견’이라고 대서특필했고(실제 20세기 동물학의 최대 발견으로 여겨진다), 코트니-래티머와 스미스는 하루아침에 유명인사가 됐다. 스미스는 이듬해 학술지에 실러캔스 발견을 보고하면서 발견자를 기려 학명을 ‘래티머리아 챌룸니(Latimeria chalumnae)’라고 지었다. 1997년 인도네시아의 연안에서 새로운 종의 실러캔스가 발견되면서 전자를 서인도양실러캔스, 후자를 인도네시아실러캔스라고 부른다.

어류 분류학이 확립되면서 폐어와 실러캔스는 육기어류로 함께 묶였다. 참고로 어류는 상어 같은 연골어류와 고등어 같은 경골어류로 나뉘고, 경골어류는 다시 부채 같은 지느러미를 지닌 조기어류와 통통한 지느러미를 지닌 육기어류로 나뉜다. 현존하는 경골어류 가운데 폐어와 실러캔스만이 육기어류다.

실러캔스는 발견 스토리가 극적이고 생김새도 인상적이기 때문에 어느새 어류와 육상동물을 잇는 과도기적 형태를 대표하는 동물이 됐다. 실제 가슴지느러미 한 쌍(육상동물의 앞다리에 해당)과 배지느러미 한 쌍(뒷다리에 해당)이 폐어 가운데 가장 큰 호주폐어보다도 더 크고 살집이 많은 것도 이런 연상을 쉽게 했다.

게놈 해독 결과 폐어 판정승

고생물학자들은 화석을 토대로 대략 3억9000만 년 전에 얕은 물에 살던 실러캔스의 조상 또는 폐어의 조상과 육상동물의 조상이 갈렸다고 추정했다. 그 뒤 육지동물의 조상이 뭍에 올라오면서 통통한 지느러미로 이동하다가 결국 다리로 진화했고 발가락도 생겨났다는 시나리오다.

참고로 현존 실러캔스 2종은 얕은 물에 살던 조상이 과거 어느 시점에서 다시 수심 수백 m 깊은 바다로 돌아가 적응한 것임에도 형태가 거의 바뀌지 않았다. 다만 더 이상 공기 호흡을 할 수 없는 환경이라 폐가 퇴화해 흔적 기관으로 남았다. 실제 폐어의 발생과정에서 태아 때는 폐가 뚜렷이 보이지만 자라면서 쪼그라드는 것으로 밝혀졌다. 수억 년 전 살았던 실러캔스의 화석에는 폐의 흔적이 보인다.

2013년 국제학술지 ‘네이처’에 서인도양실러캔스의 게놈을 해독한 연구결과가 실렸다. 실러캔스의 게놈은 약 29억 염기쌍으로 사람과 비슷한 크기다. 연구자들은 실러캔스와 서아프리카폐어를 비롯한 척추동물 22종의 251가지 유전자의 염기서열을 비교해 이들의 분류학상의 관계를 살펴봤다. 염기서열의 차이가 작을수록 서로 가까운 종들이라고 볼 수 있다.

그 결과 ‘실망스럽게도’ 실러캔스보다 폐어가 육상동물에 좀 더 가까웠다. 이 세 그룹의 공동조상에서 먼저 실러캔스 조상, 폐어와 육상동물의 공통조상이 갈라졌고, 그 뒤 후자에서 폐어 조상과 육상동물 조상이 갈라졌다는 말이다.

실러캔스의 게놈을 분석하자 물고기와 육상동물의 과도기적인 특징이 어느 정도 드러났지만, 좀 더 극적인 결과를 보려면 아무래도 폐어의 게놈을 해독해봐야 할 것이다. 그런데 문제는 폐어 게놈의 엄청난 크기다. 6종 가운데 원시적인 특징을 가장 많이 지닌 호주폐어의 게놈은 무려 430억 염기쌍으로 사람 게놈의 14배에 이른다.

사람 게놈의 14배 크기

실러캔스 게놈 해독 결과가 발표되고 8년이 지나 마침내 폐어의 게놈이 해독됐다. 지난 1월 18일 ‘네이처’ 사이트는 호주폐어의 게놈을 해독한 연구결과를 담은 독일 콘스탄츠대가 주축인 다국적 공동연구팀의 논문을 공개했다. 호주폐어의 430억 염기 가운데 90%가 소위 쓰레기 DNA로 불리는 반복서열이다. 호주폐어의 유전자는 3만1120개로 사람보다 1만 개 정도 더 많다.

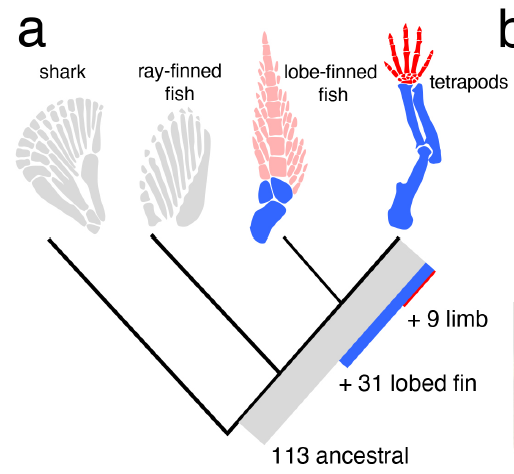

연구자들은 척추동물 10종의 697가지 유전자를 비교해 이들의 분류학상 관계를 좀 더 정밀하게 살펴봤다. 그 결과 실러캔스보다 폐어가 육상동물과 더 가깝다는 사실은 변화가 없었다. 한편 폐어 계열과 육상동물 계열이 공동조상에서 갈라진 시점이 4억2000만 년 전으로 추정돼 화석을 바탕으로 한 년도보다 3000만 년 더 거슬러 올라갔다.

예상대로 폐어의 게놈은 물고기와 육지동물의 과도기적 특징이 좀 더 뚜렷했다. 먼저 폐어의 상징인 폐호흡 관련 유전자의 변화를 보자. 폐는 기체 교환을 효율적으로 하기 위해 표면적이 넓은 꽈리 형태의 하부구조를 지녔고 호흡으로 수축과 팽창을 반복하는 막을 안정화하기 위해 계면활성제가 발라져야 한다. 폐어의 게놈에는 계면활성제 생합성 관련 유전자가 보통 어류보다 2~3배 많아 육지동물과 같은 수준으로 존재했다. 또 폐어의 태아발생 과정에서 폐 발생을 조절하는 중요한 유전자인 shh의 발현 패턴도 양서류와 꽤 비슷한 것으로 드러났다.

후각의 진화 역시 뭍에서 적응하는 데 꼭 필요하다. 공기를 떠도는 냄새분자 정보를 활용해야 생존에 유리하기 때문이다. 폐어 게놈을 분석한 결과 수중에서 냄새를 맡는데 관여하는 수용체 유전자는 줄어든 반면 공기 중의 냄새를 맡는 수용체 유전자는 늘어났다. 특히 페로몬을 맡는 수용체인 VR 유전자의 증가가 두드러졌다. 실제 폐어는 페로몬을 감지하는 서골비 기관의 원시적 형태를 지니고 있다.

생활터전을 물가에서 뭍으로 옮기는 과정에서 지느러미가 다리로 바뀌었고 육기어류의 지느러미가 그 과도기의 초기 형태라면 게놈에도 조짐이 보일 것이다. 실제 폐어 게놈 분석 결과 육상동물의 사지발달에 관여하는 유전자 조절 요소 가운데 31가지가 육기어류에서 기원한다는 게 밝혀졌다. 예를 들어 폐어와 생쥐의 태아에서는 조절 요소 hs72의 작용으로 사지 발생에 관여하는 sall1 유전자가 강하게 발현하지만, 조기어류인 제브라피시의 태아의 지느러미 발생과정에서는 잠잠하다. 한편 육상동물의 발톱 발생에 관여하는 hoxc13 유전자 역시 폐어 태아의 지느러미 말단에서 발현됐다.

1938년 실러캔스의 발견은 엄청난 사건이었음에도 현생 2종 모두 과거 조상들이 살던 얕은 물을 떠나 깊은 바다로 침잠하면서 생태적으로는 의미가 반감했다. 반면 1837년 처음 보고됐지만 그다지 주목을 받지 못했던 폐어는 여전히 물가에 살면서 물과 공기 모두에 적응한 생태를 보인다. 심지어 호주폐어를 제외한 나머지 5종은 자라면서 아가미가 퇴화해 전적으로 폐호흡에 의존하고 있다.

현존하는 폐어 6종은 모두 민물고기다. 이 가운데 가장 원시적인 특성을 지닌 호주폐어를 길러보면 좋겠다는 생각이 문득 들어 검색해보니 정말 팔고 있었다. 다만 가격이 상상 이상이다. 언제 한 번 호주폐어가 있는 수족관을 찾아가 수억 년의 숨길을 지닌 녀석들을 지켜보는 것으로 만족해야겠다.

※필자소개

강석기 LG생활건강연구소에서 연구원으로 일했다. 2000년부터 2012년까지 동아사이언스에서 기자로 일했다. 2012년 9월부터 프리랜서 작가로 활동하고 있다. 직접 쓴 책으로 《강석기의 과학카페(1~9권)》,《생명과학의 기원을 찾아서》가 있다. 번역서로는 《반물질》, 《가슴이야기》, 《프루프: 술의 과학》을 썼다.

[강석기 과학 칼럼니스트 kangsukki@gmail.com]

Copyright © 동아사이언스. 무단전재 및 재배포 금지.