위기의 AI시대 사생활..'비공개' 기본으로 돌아가라

‘인공지능(AI) 스피커와 나눈 대화 내용이 다 녹음되고 있다고?’ ‘사업자들이 내 대화 내용 저장한다는 얘기 못들었는데, 어찌 그런 일이?’ ‘나 그동안 인공지능 스피커한테 별 얘기 다 했는데, 누가 그거 들으면 어떡하지!’….

<한겨레> 1월11일치 19면(미래&디지털) ‘친밀해진 음성비서…‘사생활 노출’ 감각 무뎌진다’ 기사에 달린 댓글들이다. 기사에도 담겼듯이, 인공지능(AI) 음성비서 서비스(일반적으로 인공지능 스피커로 이용) 사업자들은 “이용자 동의를 받아 대화 내용을 저장해 인공지능 학습(머신러닝)용으로 쓰고 있다”고 강조한다. 하지만 이용자들은 대화 내용 저장에 동의한 사실은 물론 녹음된다는 것조차 인식하지 못한다.

이른바 ‘이루다 사태’ 이후 개인정보보호위원회와 방송통신위원회 같은 개인정보·프라이버시 규제기관과 해당 사업자들이 앞다퉈 ‘대책’을 내놓고 있다. 학계 전문가와 시민단체 활동가들은 “좀 더 구체적인 방안이 필요하다”고 비판한다. “인공지능 기술이 일상생활 속으로 빠르게 확산되면서 지금까지와 다른 차원의 개인정보·프라이버시 침해가 우려되니 개인정보·프라이버시 보호 장치도 새로워져야 한다”는 것이다.

학계 전문가와 시민단체 활동가들이 제안하는 방안 몇가지를 꼽아봤다.

1. 목마른 자가 우물 파라

필요할 때에만 공개 허용하는

‘옵트 인’ 방식으로 전환 필요

이용자 자기결정권 보장해야

■ 민감정보 수집·활용 동의 방식

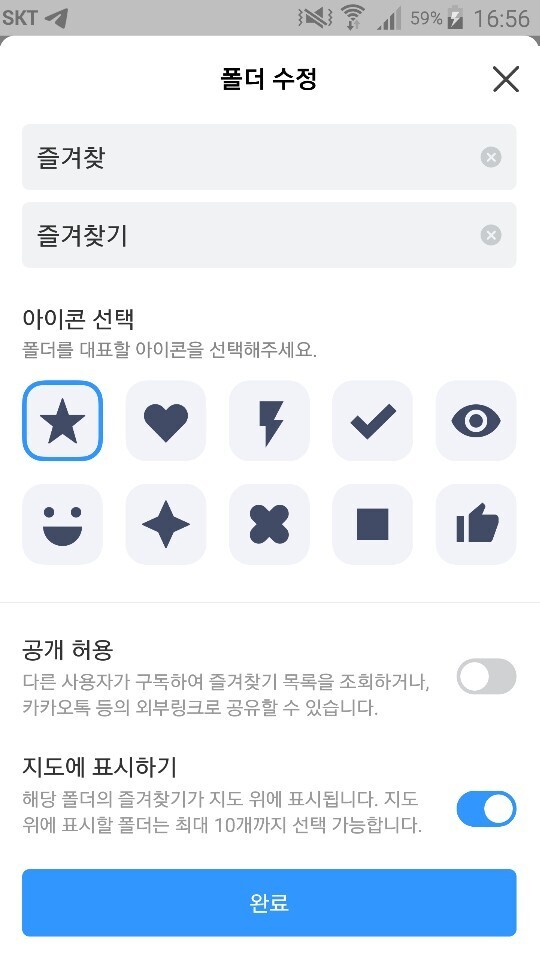

카카오는 지도 서비스 ‘카카오맵’의 ‘즐겨찾기’ 난을 ‘공개’ 상태로 설정한 뒤 공개하기 싫으면 ‘비공개’ 상태로 전환하도록 해왔다. 카카오맵 즐겨찾기는 맛집과 숙소 등 기존 검색 장소 정보를 저장해두고 필요할 때 이용할 수 있게 해주는 기능이다. 서비스 이용을 편리하게 해주는 기능이지만, 이용자의 프라이버시 노출 위험이 있다는 게 문제였다. 이용자가 어디를 갔다 왔고, 어디를 갈 예정이며, 어느쪽에 관심이 있는지를 나타낸다.

이를 지적하는 언론 보도를 계기로 개인정보 노출 논란이 일었고, 카카오는 즉각 카카오맵 즐겨찾기의 장소 정보를 ‘비공개’ 상태로 변경하는 대신 필요하면 공개 상태로 바꿀 수 있도록 조처했다. 하지만 상황은 이것으로 끝나지 않았다. 개인정보위가 카카오에 “기존 이용자들 것도 모두 비공개 상태로 전환한 뒤 필요하면 공개 상태로 전환하게 하는 절차를 거칠 것”을 요청했고 카카오가 이를 수용했다. 개인정보위 최영진 부위원장은 “적극적인 구체 조처를 요청한 것”이라고 말했다. 업계 관계자는 “기본 설정을 공개 상태로 해놓은 뒤 필요하면 알아서 비공개로 전환하라고 하는 게 이용자의 자기결정권을 보장했다고 보기 어렵다고 판단한 것 같다”고 풀이했다.

이름·연락처·주소 같은 개인정보를 제공하거나 활용과 제3자 제공 등에 동의할 때는 유출·노출·악용되지 않을까 긴장하게 된다. 수집 상대에게 “악용하지 않느냐?”고 묻기도 하고, 관련 내용을 꼼꼼히 읽어보기도 한다. 하지만 인공지능 음성비서 서비스 등을 이용할 때는 이런 긴장이 풀린다. 특히 인공지능 음성비서 서비스의 성능이 좋아져 감성적 대화까지 나누면서 프라이버시 노출이 더 심해졌지만, 사용자는 이를 알아채지 못한다. 인공지능 음성비서에 친밀감을 가지면서 프라이버시 노출에 둔감해지는 것이다.

따라서 사업자가 인공지능 스피커 사용자의 대화 내용을 녹음해 활용하려면 지금까지와 다른 차원의 동의 방식이 필요하다. 무엇보다 이용자의 개인정보·프라이버시 자기결정권이 확실히 보장돼야 한다. 하지만 사업자들은 인공지능 기반 서비스에 대해서도 이전처럼 ‘옵트아웃’ 방식을 고집하고 있다. 옵트아웃 방식이란 카카오맵 즐겨찾기 공개처럼 기본 설정을 동의로 해놓고, 동의하지 않을 때만 설정을 ‘동의 안함’으로 바꾸는 것이다. 하지만 설정 내용 변경은 복잡하고 귀찮게 느껴지는 일이다. 설정 변경 항목을 찾아가기도 쉽지 않다.

학계 전문가와 시민단체 활동가들은 “민감한 정보에 대해서는 옵트인 방식으로 동의를 받게 해야 한다”고 지적한다. 오병일 진보네트워크 대표는 “옵트아웃 방식에서는 이용자의 자기결정권이 보장됐다고 보기 어렵다”며 “그 피해는 고스란히 이용자 몫이 된다”고 짚었다. 익명을 요구한 한 정부출연 연구기관 연구원은 <한겨레>와 만나 “개인정보위가 카카오맵 즐겨찾기의 기존 장소 정보 공개 여부에 대한 이용자 동의를 옵트인으로 바꾸는 것을 기존 이용자들에게 소급 적용하라고 요청하고, 카카오가 이를 군말 없이 수용한 것을 주목할 필요가 있다”고 말했다.

2. 추정 정보도 보호하라

‘맞춤형 서비스’ 마케팅 위해

인공지능이 추론한 개인 정보

사생활 보호 대상 포함시켜야

■ 인공지능 추정 정보는 어떻게

김아무개(58·서울 강동구 암사동)씨는 코로나19 확산 방지를 위한 사회적 거리두기에 따라 갑자기 재택근무를 하게 돼 노트북 컴퓨터가 당장 필요하다는 친구 부탁에 자신의 노트북을 빌려줬다. 그 친구는 재택근무 시기가 겹치는 딸과 함께 그 노트북을 사용했다. 2주 쯤 지나 노트북을 돌려받았는데, 난감한 상황이 벌어졌다.

인터넷에 접속하면 캠핑 장비와 여성 옷 광고가 떴다. 처음에는 광고를 인지하지 못했다. 아내로부터 “캠핑 장비와 여성 옷에 관심 있는 줄 몰랐네”라는 반농담 핀잔을 듣고서야 그런 상품 광고들이 뜬다는 걸 알게 됐다. 그런 상품과 관련된 정보를 자주 검색하거나 광고를 클릭해서 그렇다는 아내의 말을 듣고 알아본 결과, 친구는 자신의 노트북을 빌려 사용하는 동안 캠핑 장비 검색을, 친구의 딸은 온라인쇼핑몰에서 신상 옷 둘러보기를 자주 했음을 알게 됐다.

온라인광고와 온라인쇼핑몰 등 온라인 서비스가 인공지능 기반으로 바뀌면서 새로운 유형의 개인정보·프라이버시 침해가 발생하고 있다. ‘맞춤형’ 서비스가 대표적이다. 맞춤형 서비스란 이용자의 인터넷 이용행태 데이터 분석을 통해 어떤 상품·정보·광고에 관심이 있는지를 살핀 뒤 그와 관련된 것들을 먼저·자주 보여주는 것이다. 프라이버시 정보를 마케팅에 활용하는 꼴이다. 임신 여부를 알아보는 정보를 찾아본 이용자에게 임신 관련 상품 광고를 우선 띄워주고, 이메일로 임신 관련 상품 할인 쿠폰을 보내주는 식이다.

‘인공지능(혹은 빅데이터) 기반 맞춤형 서비스’는 초기에는 호기심과 신기한 느낌을 줬다. 하지만 너도나도 마케팅에 활용하기 시작하면서 프라이버시 침해 요인으로 지목된다. 정보통신정책연구원 방송미디어연구본부 심홍진 연구위원(언론학 박사)은 “인공지능 기술 활용이 일반화된 만큼 개인의 고유 정보뿐만 아니라 인공지능이 추정한 정보까지로 프라이버시 보호 범위를 넓힐 필요가 있다”며 “인공지능의 추정 정보에 대해서도 프라이버시 주체의 동의를 받게 할 필요가 있다”고 지적했다. “지금은 개인정보 활용 동의를 받을 때 이름·연락처·주소·위치정보 수집·활용·제공 난만 만들어 체크하게 하고 있는데, ‘인공지능 추정 정보’ 난을 별도로 만들어 동의 여부를 체크하게 해야 한다”는 것이다.

3. 선택 아닌 필수로 격상을

인공지능 사업자에 대한 규제

윤리의식·자율로는 해결 안돼

법적 책임·의무 부여 장치 필요

■ 윤리의식이냐, 법적 강제냐

정부와 기업들은 인공지능 기술 활용과 관련해 ‘윤리의식’을 강조한다. 인공지능 기술 활용이 아직은 초기 단계라 앞으로 환경이 어떤 상황으로 발전할지 예측하기 어렵고 산업적으로 선점이 필요하다는 등의 이유를 들어 지금은 법적 규제보다 윤리의식을 강조하는 게 더 효율적이라고 주장한다. 정부가 ‘아이티(IT) 강국을 넘어 인공지능 강국으로’ 구호를 외치며 4차산업혁명과 지능정보사회 촉진에 앞장서고 있는 것도 이런 인식을 확산시키는 요인이다.

실제로 <한겨레>가 민감정보에 대한 이용자 동의 방식을 옵트인으로 바꾸고, 인공지능 추정 정보 활용 때도 동의를 받게 해야 한다는 학계 전문가와 시민단체 활동가들의 제안에 대해 통신사, 포털업체 등의 의견을 물어본 결과 “맞춤형 서비스 마케팅을 하지 말라는 얘기냐” “국내 기업들을 고사시키겠다는 발상” 등 다소 예민한 반응을 보였다. 한 규제기관 고위관계자도 “대통령이 사전 동의의 실효성에 의문을 제기한 바 있는데다 코로나19 대응 방안으로 ‘디지털 빅딜’ 정책이 추진되는 상황이라 앞서가기가 부담스러운 게 사실”이라고 말했다.

반면 시민단체들은 유럽연합 개인정보지침(GDPR), 호주 개인정보보호제도 등 외국 사례를 들어 “인공지능 기술 활용 추세에 맞춰 프라이버시 범위를 확대하고, 사업자들의 법적 책임과 의무를 강화하는 법적 장치를 서둘러 마련해야 한다”고 지적한다. 장여경 정보인권연구소 이사는 “인공지능을 도입하면 데이터에 내재된 사회적 편견 때문에 차별이 심화·강화되고, 개인의 자율성이 침해되며, 대량의 개인정보·행동정보 수집으로 인한 감시와 프라이버시 침해 문제 등이 발생할 수 있다“며 “이미 다수의 해외 사례를 통해 정부기관과 사업자의 윤리의식과 자율에 맡겨서는 해결될 수 없다는 게 드러난 만큼, 서둘러 법적 책임과 의무를 부여하는 장치가 만들어져야 한다”고 지적했다.

김재섭 선임기자 겸 사람과디지털연구소장 jskim@hani.co.kr

Copyright © 한겨레. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 크롤링 금지.

- [단독] 김범수 아들·딸, 케이큐브홀딩스 근무 중…승계작업 앞둔 ‘경영수업’?

- 체불→휴직→해고→알바 전전…“살아있다는 느낌도 없어요”

- ‘80년대 아이유’ 장덕, 곁에 없지만…“사랑했던 마음은 남아있어요”

- 일자리 불안, 고립감…세계 노동자들 삶의 균형 무너진다

- 대전 종교단체 비인가 기숙선교학교서 127명 집단감염

- 김진욱 ‘공수처 차장 복수 제청’ 공언에…야당 “대통령 예속 공표” 비판

- 국내서도 코로나19 감염 반려동물 첫 사례 나와

- 월요일도 포근…서울 낮 최고 12도

- ‘이진석 선거개입’ 결론 내린 검찰, 이광철 등 기소 여부 남아

- ‘이용구 블랙박스’ 없다더니…경찰, 영상 확인하고도 덮어