보이지 않거나, 보기 싫거나, 가려졌거나 [책과 삶]

[경향신문]

리얼리티 버블

지야 통 지음·장호연 옮김

코쿤북스 | 456쪽 | 1만7600원

우주에서 날아온 운석이 지붕을 뚫고 들어와 내 엉덩이를 타격할 것이라고 상상하는 사람은 세상에 거의 없을 것이다. 한데 실제 그런 일이 있었다. 1954년 11월30일 오후 1시46분에 일어난 일이다. 미국 앨라배마의 31세 여성 앤 호지스는 소파에 느긋하게 누워 있다가 무엇인가에 엉덩이를 세게 얻어맞았다. 그나마 다행스러웠던 것은, 지붕을 뚫고 날아온 그것이 라디오를 박살내고 튕겨지면서 호지스의 몸을 때렸다는 점이었다. 호지스는 엉덩이에 축구공만 한 멍이 들긴 했지만 크게 다치지는 않았다. 그리고 “운석에 맞은 유일한 사람”으로 세계적으로 유명해졌다. 물론 ‘운석 소동’은 몇 주 만에 잦아들었다. 문전성시를 이뤘던 기자들은 다들 떠났고 사람들은 그 일을 차츰 잊었다.

저자가 책 머리말에서 67년 전 사건을 새삼 거론한 데는 이유가 있다. ‘현실에서 일어날 수도 있는 그 일’을 우리가 전혀 신경 쓰지 않고 살아가는 까닭은 무엇일까. 저자의 논지에 따르자면 “안 보여서” 그렇다. 우리가 보는 것은 그저 푸른 하늘, 또 어느 날에는 구름 낀 하늘일 뿐이다. 우주는 바로 그 광대함 때문에 눈에 보이지 않는다. 저자는 하늘(우주)의 실제 모습에 대해 “목가적이고 고요하기는커녕 지옥이다”라고 말한다. “맹렬한 화염과 숨 막히는 유독 가스 기둥, 거의 모든 곳이 암흑과 혼란과 파괴의 현장이다.”

우리를 둘러싼 우주와 미생물

너무 크거나 작아서 보지 못하고

이산화탄소·플라스틱 쓰레기

어디로 어떻게 가는지 외면하는

인류여, 이젠 현실을 바라보자

실체를 뒤덮은 거품을 걷어내고

‘과학의 눈’으로 명료하게!

책은 우리가 보지 못하는 것들에 대해 언급한다. ‘우리를 둘러싸고 있는 것들’이라는 제목을 지닌 책 1부는 인간의 생물학적 맹점(盲點)에 대해 설명한다. 인간은 너무 큰 것도, 반대로 너무 작은 것도 보지 못한다. 우주를 보지 못하는 것처럼 미생물도 보지 못한다. 책에 따르면 1600년대에는 “오늘날 우리가 ‘미생물’이라고 부르는 것이 공식적으로 존재하지도 않았다”. 그보다 훨씬 큰 벼룩조차도 인간의 눈으로 포착하기 어려웠던 시절이다.

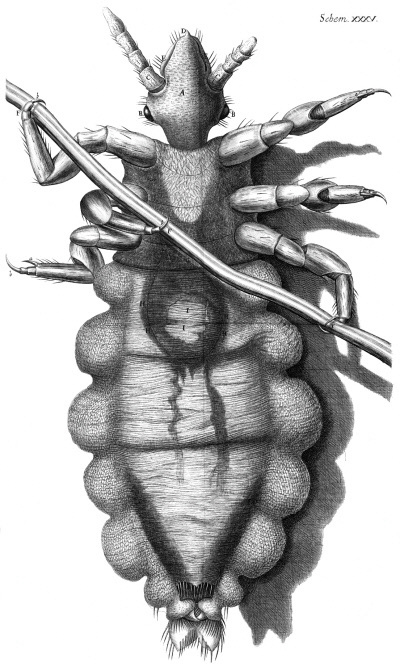

“확대된 세계의 경이”를 처음 보여준 인물은 영국의 자연철학자이자 과학자인 로버트 훅(1635~1703)이었다. ‘영국의 다빈치’로 불렸던 그는 1665년 출판한 <마이크로그라피아>에 크게 확대한 벼룩 모습을 실감나게 그려 게재했다. 그것은 “당시 사람들에게 충격적 경험”이었으며, 책은 단숨에 베스트셀러가 됐다. 벼룩만이 아니었다. “벌침, 파리 다리, 달팽이 이빨, 치즈에 붙은 진드기의 세세한 묘사는 오늘날의 사람들마저 당혹하게” 만든다. 짐작하다시피 현미경 덕분에 가능했다.

훅과 같은 시대에 살았던 안톤 판 레이우엔훅(1632~1723)은 렌즈를 270배율이 될 때까지 세밀하게 연마해 뛰어난 성능의 현미경을 만들었으며, 어느 날 “그릇에 받아 놓은 빗방울 몇 개를 들여다보다 세상을 놀라게 할 발견”을 했다. 그는 꿈틀거리는 작은 생명체에 ‘극미 동물’(animacules)이라는 이름을 붙였는데 그것이 오늘날 미생물이다.

저자는 “(지구에 사는) 동물 종의 95%가 인간의 엄지손가락보다 작다”고 말한다. 뿐만 아니라 “우리가 호흡하는 공기에는 1800종의 박테리아”가 있으며, “미생물은 다세포 생물이 살아가는 데 반드시 있어야 하는 산소를 생산”한다. “평판이 좋지 않은 일부 세균도 있지만”, 결국 인간은 이 모든 것들과 공생한다는 것이다. 그런데도 “인간은 우리 삶을 지탱하는 가장 기초적인 현실에 대해 전혀 보지 못한다”는 것이 저자의 말이다. “우리는 우리의 몸이 돌멩이나 물고기를 이루는 것과 동일한 원소로 이뤄졌다는 사실을 자주 잊는다. 공기 중으로 흩어진 것들이 다시 우리 몸으로 돌아온다는 것을 보지 못한다. 과학은 우리가 입자 수준에서 어떻게 경계 없이 세계와 연결돼 있는지를 보여준다. 이것을 알 때 우리는 자기중심적일 수 없다. 우리는 죽은 별이고, 배기가스이며, 밭에 뿌려진 비료이다.”

‘우리 삶을 떠받치는 것들’이라는 제목의 2부에서는 이런 논지를 더욱 확대한다. 서술 초점은 환경이다. 저자는 “우리는 식량과 에너지가 어디에서 오는지, 쓰레기가 어디로 가는지 보지 못한다”며 “(인류가) 매년 배출하는 이산화탄소 410억톤(2017년 기준)을 눈으로 볼 수 있다면 에베레스트 산 41개를 쌓아놓은 것과 맞먹는다”고 말한다. 그런데도 “눈에 보이지 않기 때문에 점점 더 재앙으로 다가가고 있다”고 경고한다. 20세기 초 발명된 플라스틱은 지금껏 80억t가량 만들어졌다. 쓰레기로 버려진 것은 그중 60억t이다. 저자는 플라스틱 생산이 해마다 늘고 있다는 사실에 주목하면서, “매년 500만톤에서 1300만톤에 이르는 플라스틱이 바다에 버려지고 있다”고 말한다. “2050년이 되면 바다에 물고기보다 플라스틱이 더 많을 것으로 추정된다”고 경고한다.

3부 ‘우리를 통제하는 것들’에서는 인간의 모든 맹점이 근대의 유산이라는 점에 주목한다. 말하자면 우리는 근대가 제시한 시스템 안에서 살아왔으며, 눈에 보이지 않는 것들을 무시하도록 길들여졌다는 것이다. 저자는 근대의 유산을 ‘실체가 아니라 만들어진 것’, 즉 버블(거품)로 규정하면서, 그 거품에 가려져 보이지 않았던 것들을 이제는 과학의 눈으로 “명료하게 바라봐야 한다”고 강조한다. “(이제 우리는) 인류 역사에서 중대한 분기점”에 다다랐으며, “충돌을 피할 수 없는 위태로운 길, 지구 생명 절멸의 위협에 접어들었기 때문”이라는 것이다. 저자는 캐나다의 과학 저널리스트이자 방송인이다. 과학적 엄밀함보다는 글쓴이의 열정과 주장이 좀 더 두드러진 책이다.

문학수 선임기자 sachimo@kyunghyang.com

Copyright © 경향신문. 무단전재 및 재배포 금지.

- 일본 목욕탕서 700장 이상 불법도촬한 외교관···조사 없이 ‘무사귀국’

- 서울 다세대주택서 20대 남성과 실종 신고된 10대 여성 숨진 채 발견돼

- 안현모, 이혼 후 한국 떠나려고···“두려움 있었다” (전참시)

- 아이가 실수로 깨트린 2000만원 도자기, 쿨하게 넘어간 중국 박물관

- 인감증명서 도입 110년 만에…9월30일부터 일부 온라인 발급 가능해져

- “하이브·민희진 분쟁은 멀티레이블 성장통” “K팝의 문제들 공론화”

- ‘유시민 누나’ 유시춘 EBS 이사장 사무실 압수수색

- 김신영 날린 ‘전국노래자랑’ 한달 성적은…남희석의 마이크가 무겁다

- 국가주석에 국회의장까지 권력 빅4 중 2명 숙청···격랑의 베트남 정치

- 수능 6등급도 교대 합격···상위권 문과생들 “교사 안 할래요”