[웰다잉] ③ "제가 먼저 죽어보았습니다"..죽음을 경험하다

“잘 살아보세”를 외치던 시대가 있었다. 얼마나 잘 살고 싶었으면 노래까지 만들었을까. 하지만 시간은 흘러 먹고 사는 것만이 전부가 아닌 세상이 됐다. 건강한 삶을 찾아가는 ‘웰빙’에 이어 이젠 잘 죽는 법을 논하는 ‘웰다잉’의 시대까지 왔다. 죽음을 미리 준비하고 받아들이는 ‘웰다잉’ 문화에 대해 짚어봤다. -편집자주-

[헤럴드경제 스타&컬처팀=남우정 기자] “아이고 죽겠네”

일상 속에서 아무렇지 튀어 나왔던 말이다. 건강해지려고 등산을 할 때도, 지하철 잡으려고 뛰고 나서도 힘들면 나도 모르게 “죽겠네”라는 말이 툭 튀어 나온다. 무심결에 내뱉은 말 한 마디지만 죽음을 가벼이 여겼다는 걸 인정한다. 누군가에겐 갖고 싶어도 주어지지 않는 삶이지 않은가. 불공평한 세상이지만 유일하게 공평한 것은 삶과 죽음의 기회다. 그 기회의 의미를 되새기기 위해 최근 임종 체험을 하는 이들이 늘고 있다. 죽음의 순간을 미리 만나는 셈이다. 삶과 죽음의 기회를 값지게 쓰기 위해 언젠가 다가올 죽음을 미리 경험해봤다.

■ 죽기 전에 해야 될 일

인터넷에서 ‘임종체험’만 쳐봐도 다양한 센터를 발견할 수 있다. 기자는 서울 시내에서 쉽게 이동할 수 있는 센터를 찾았다. 한 상조회사에서 무료로 운영 중인 공간이다. 다만 무료이기 때문에 임종체험도 결국은 스피드 싸움이었다. 특정 요일에만 진행하는 일정이기 때문에 홈페이지에서 예약을 먼저 해야 한다. 주말은 이미 예약이 다 찬 상황. 어쩔 수 없이 가장 빠른 날짜인 평일 오후로 예약을 마쳤다.

■ 영정사진 찍기

예약했던 시간보다 조금 이르게 도착한 센터에선 영정사진을 찍을 수 있는 공간이 있었다. 작은 공간이지만 조명에 배경까지 사진을 찍을 조건은 완벽하게 갖춰 놨다. 생애 마지막 사진이라도 잘 나오길 빌며 화장도 했다. 내가 생각했던 영정사진과 달리 사진 기사님은 “활짝 웃으세요”라고 주문하신다. 평상시에도 잘 웃지 않는데 죽기 전에 활짝 웃는다는 건 내 삶의 모순인 것 같아 살짝 미소만 지었다. 아직까지 죽음이 실감되지 않았다.

■ 삶과 죽음은 무엇인가.

죽기 전엔 교육을 받아야 한다. 평일이라서 평소보다 적은 숫자라곤 했지만 강의실엔 사람이 가득 찼다. 대략 50명 되는 인원수가 죽음을 경험하려고 한 장소에 모였다. 이 단체 센터장이 약 1시간 정도 강의를 펼치는데 주된 내용은왜 살아야 하는지, 삶과 죽음의 연결고리였다. 특히 강의에서 영상 자료가 등장하는데 죽음의 순간을 맞이하게 된 사람들의 모습이다. 호스피스 현장의 리얼한 상황을 담았던 방송 편집 영상이다. 영상임에도 불구하고 죽음의 순간의 절절함이 고스란히 전해져 나도 모르게 눈물이 쏟아져 나왔다.

■ 저승으로 가는 길

짧은 휴식시간 후 안내자의 인솔을 받아 위층으로 올라갔다. 이제 본격적인 저승길이다. 검은 벽면으로 뒤덮어 있는 계단을 촛불에만 의지해 올라갔다. 그리고 그 끝엔 저승사자가 기다리고 있다(사진기사님과 비슷해 보이는 건 기분 탓일까). 저승사자의 안내에 따라 자리를 배정 받고 관 위에 올라가 있는 수의를 입었다. 웃음이 넘쳤던 강의실과 달리 체험관은 숨소리조차도 들리지 않을 정도로 엄숙했다. 그리고 또 하나의 영상을 보여준다. 눈물 지뢰인 ‘휴먼다큐-사랑’이었다. 암 선고를 받은 아빠와 이별을 준비하는 가족의 모습에 눈물이 안 나올 수가 없다. 주위에서도 우는 소리가 터졌다. 내가 아무렇지 않게 내뱉던 ‘죽음’이 누군가에겐 그토록 바라지 않았던 순간이라는 게 확 와 닿는다.

■ 나의 마지막 메시지

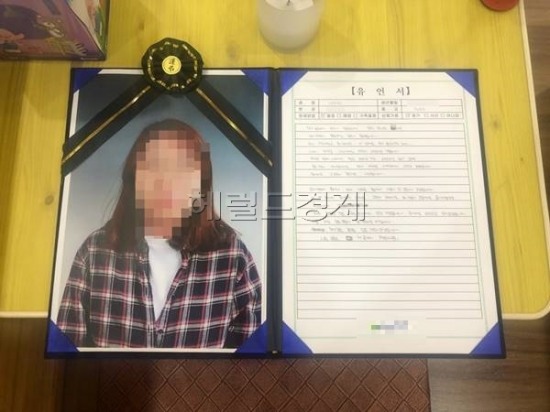

영상을 보고 마음을 진정시킨 다음 할 일은 내 영정사진 옆에 마련된 유언장 빈 공간을 채우는 일이다. 유언장에는 장례방법과 신체기증에 대한 선택도 할 수 있다. 분명 쓰려고 했던 말이 있었는데 쉽게 손이 안 떨어진다. 센터장은 마음 내키는 대로 쓰라고 했지만 남아서 유언장을 읽을 사람들을 생각하면 맞춤법이 틀릴까봐 신경이 쓰이기도 했다. 유언장을 먼저 쓴 수강생들이 낭독을 하는 시간을 가졌다. 처음엔 부끄러워하며 입을 열었던 수강생들은 유언장은 낭독하면서 오열하기 시작했다. 이를 듣던 다른 수강생들도 눈물을 훔쳤다. 죽음의 순간 솔직해진 감정이 유언에 고스란히 담겼다.

“장례방법: 화장, 신체기증: 장기, 살아가면서 혹여나 제가 상처를 줬거나 아프게 한 분들 모두 죄송합니다. 절 끝까지 용서하지 마세요. 그렇게 해서라도 마음이 조금이라도 풀리셨으면 좋겠습니다. 제가 잘못한 일들은 죽는 순간까지 안고 가겠습니다. 죽어서도 반성하고 잊지 않겠습니다. 먼지 같은 존재로 이제 삶을 마무리하겠습니다. 남은 분들은 제 몫까지 행복하셨으면 좋겠습니다. 감사했습니다. -유서 일부 발췌-”

■ 다시 마주한 삶

센터장은 “아쉽지만 이제 세상과 이별해야 할 시간이 됐습니다”라고 입을 열었고 수강생들은 관 뚜껑을 열고 조심스럽게 누웠다. 생각보다 관은 비좁아서 작은 움직임도 허용하기 힘들었다. 이어서 저승사자가 관 뚜껑을 닫았고 관에 못을 박는 듯 쾅쾅 치는 소리가 들렸다. 어둠 속에 갇힌 순간 생각보다 아늑하다는 느낌을 받았다. 어둠 속에서 눈을 감고 온전히 나만을 생각할 수 있을 시간이었다. 그러다 보니 약 10분이라는 시간은 순식간에 지나갔다. “여러분은 다시 태어났습니다”라는 센터장에 말에 따라 불이 켜지고 관 뚜껑이 열렸다. 새 삶을 맞이한 것이다. 함께 죽음을 경험했던 주위 사람들과 인사를 나누고 박수를 치며 서로를 응원했다. 마지막엔 단체사진까지 찍으면 체험은 종료된다.

■ 살아난 소감

임종 체험이라는 것 자체가 호기심에서 시작됐다. 영정사진을 찍고 수의를 입고 관에 들어간다. 이 과정의 경험 자체가 생소하기 때문에 호기심을 확실하게 충족시켜줄 수 있다. 하지만 관 속에 들어간 순간의 평온함은 쉽게 잊혀지지 않을 느낌이다. 시끄러운 세상 내 자신에게 집중하는 시간을 내기도 쉽지 않다. 관 속에선 오로지 나밖에 없다보니 내 삶을 떠올려볼 수 있다. 더불어 죽음이 주는 무게감도 상당했다. 내가 하찮게 여겼던 삶이 누군가에게 그토록 바라던 하루였을 수 있다는 생각에 미안함이 가시지 않는다.

culture@heraldcorp.com

- Copyrights ⓒ 헤럴드경제 & heraldbiz.com, 무단 전재 및 재배포 금지 -

Copyright © 헤럴드경제. 무단전재 및 재배포 금지.

매일 아침 뉴스브리핑 톡으로 받기

매일 아침 뉴스브리핑 톡으로 받기